授業力をみがく

小学校からの外国語(英語)教育が果たすべき役割(3)

上智大学短期大学部英語科 准教授 狩野 晶子

児童期の言葉の学びの強み

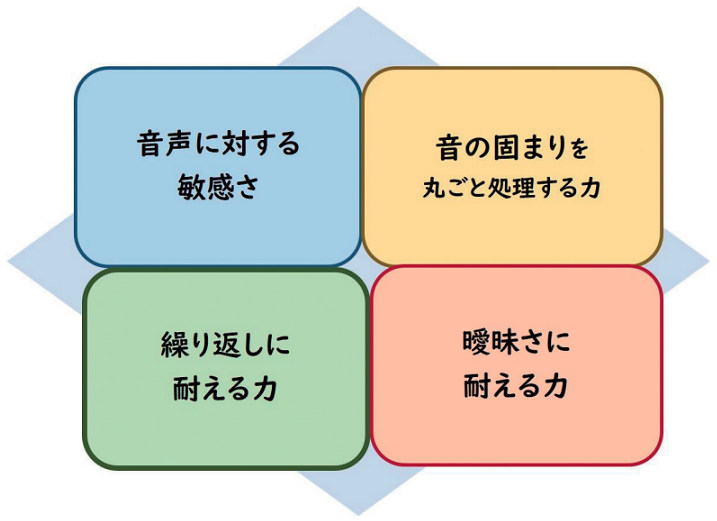

2020年度からすべての小学校で3年生から英語活動が開始されます。中学校で初めて英語に触れた子どもたちと、小学3年生から始める子どもたちとでは、学びの量も質も大きく変わってくることは明らかです。さらに、小学校での3年生から6年生までの4年間の児童の身体的、認知的な発達の幅はとても大きなものです。これらを踏まえこれからの小学校英語は、ますます児童期ならではの特性と資質を活かした学びとなる必要があります。「でも、どのように?」「では、どうしたらいいの?」という疑問に答えるヒントとして、第二言語習得での研究と筆者が長年の児童英語実践から得た経験から、児童期の言葉の学びのメリットを挙げます。児童期ならではの「言葉を学ぶための資質」とでもいうべき特徴は、年齢が上がるとともに徐々に失われていきます。それらが言葉を学ぶ上でどのようにメリット、強みとなるのかをみていきましょう。

一つ目の資質は、音声に対するセンスの良さ、音を敏感にキャッチする力です。子どもたちは聞いた音を、その細かな音の抑揚やリズムまでびっくりするくらい上手に再現します。タレントの物真似やアニメのキャラクターの声色などとても上手です。しかも、そのまま真似て表現することへの照れや衒いがありません。これを活かして授業では「英語らしい」音を、しっかりと英語らしいまま捉えたり発音したり、英語特有の音やリズム、イントネーションを正確に捉えて再現する活動を取り入れましょう。発音のみならずプロソディを含めた流暢性(fluency)の獲得につながる大切な資質を活かしましょう。

二つ目の資質は、音のかたまりを丸ごと受け取って丸ごとのまま処理する力です。母語においても文字の読み書きがまだ完成しない児童期は、文字に頼らない分、耳から音声で入る情報に対する許容量と処理能力は大きいのです。これは文字でメモを取ったり、書いたものを読むことで記憶を助けることが出来る我々大人からは失われてしまった力とも言えます。音に対して子どもたちはびっくりするような記憶力と集中力を発揮します。絵本を丸ごと一冊耳で覚えたり、お笑いやアニメのセリフなど、相当に長い音の固まりをそのまま丸ごとすっかり覚えてしまいます。今の大学生が小さい頃に「寿限無寿限無」を唱えるのが流行りました。筆者は授業で学生たちに言わせてみることがあります。忘れていた…はずが、初めの数フレーズを経て言葉があとからあとから出てきて、気が付けば最後まで言えている。あらためて児童期の記憶の不思議を実感します。児童期のこの力は、たくさんの音の固まりを体に染み込ませて貯めておくことにつながります。たくさんの「意味とつながった音の固まり」の貯金があることで、パッと反射的に出る意味の固まりとして活用できる英語の表現が増えるのです。

三つ目は繰り返しに耐える力、飽きずに単純反復をする資質です。児童期の子どもたちは興味のある対象、楽しいと思うことであれば繰り返しを厭いません。同じ絵本、同じアクティビティー、同じことを何回も繰り返しても飽きません。たいてい大人や指導者のほうが先に飽きてうんざりしますが、子どもたちはもう一回、もう一回とせがみます。集中力のスパンが短い反面、繰り返しへの耐性は高いのが児童期の大きな特徴です。そしてこの資質は、単純な反復練習の要素も必須である言語習得においてはとても大切です。忘れてはならないことは、児童自身がそれを「おもしろい」「楽しい」、または自分にとって「意味がある」と感じられるようにすることです。

四つ目が曖昧さに耐える力(tolerance of ambiguity)です。実は子どもたちは、母語であってもわからない言葉だらけの世界に生きています。小学生にとって抽象的、概念的な語彙や、政治や経済の話など背景知識がない話題は日本語でも難しいものです。子どもたちは日々、推測し類推して、聞き流して、なんとなくわかる体験を無意識のうちに行っています。ですから、外国語が一部しかわからなくても大丈夫。これは外国語を学ぶうえで大きなアドバンテージです。わからない外国語をたくさん受けとめるという大人にとっては大いに負荷のかかる状況であっても、子どもは柔軟にその体験を受け入れ、もやもやとわからないなりに、たくさん聞いているうちに少しずつわかってくる。このような学びができる耐性が備わっていること、これはまさに児童期ならではの強みです。

児童期ならではのこれらの資質は、言葉を学ぶうえで大きな助けとなります。そして、いずれも成長とともに徐々に失われていく力です。我々大人は、自分が子どもだった時にどのように世界を見ていたか、どのようなプロセスで物事を認識し理解していたかを忘れてしまいがちです。しかし児童期には大人とは違う、子どもならではの学びの特性があります。だからこそ小学校英語は、中学校以降での英語の学び方とは異なるものであるべきです。小学校英語の指導者は児童期特有の学びの特性を知り、発達段階に応じた学びに寄り添うことが求められます。

これからの小学校での新しい「英語」は、これまで以上に豊かな体験の中で、児童の身体と心に染み込む学びとなるはずです。子どもたちの心身の健やかな成長のための、そしてまだ見ぬ未来へと漕ぎ出すための力強い装備としての外国語教育へと大きく舵を切るときがそこまで来ています。

---------------------------------------------------------------

狩野 晶子(かの あきこ)(上智大学短期大学部 英語科 准教授)

専門は第二言語習得、早期英語教育。近年はとくに小学校英語の研究を進め小学校での英語指導、実践研修に携わる。英語教育に関する著書に加え文部科学省検定教科書や辞書、教材など多数執筆。NPO小学校英語指導者認定協議会(J-SHINE)理事・指導者育成トレーナー、英語授業研究学会理事、児童英語教育学会(JASTEC) 関東支部運営委員。近著:『新学習指導要領の展開 外国語活動編・外国語編』(共著・吉田研作編)明治図書2018年、『プログレッシブ小学英和辞典』 『プログレッシブ小学和英辞典』(共著・吉田研作編集主幹)小学館2019年。

Fun with English 2019年冬号より。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。