授業力をみがく

測ることと量の表現 〜物理量=数値×単位〜(3)

北海道教育大学教授

田口 哲

3 物理量を意識した指導を

このように「物理量=数値×単位」の表現は測定の原理に基づいていますが,理科の授業や日常生活ではなかなか意識し難いものです。例外的に上皿天秤は,分銅の質量と目に見える形で比較し(国際キログラム原器の質量kgと間接的に比較し)測定対象の質量を求めますので,測定原理を意識しやすい測定器具です。一度は上皿天秤での質量測定を体験させた方がよいでしょう。

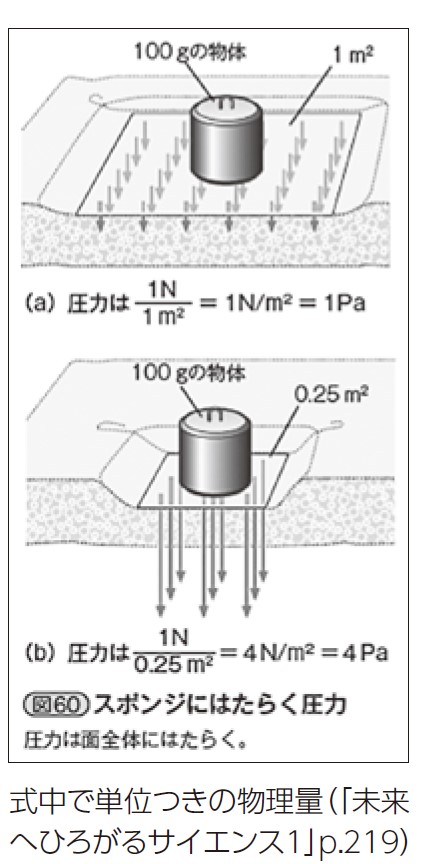

物理量の計算には注意が必要です。物理量の加減乗除でも,物理量は数値と単位の積として(単位をつけて)計算する必要があります。例えば,長方形の辺の長さがa=5.0 m,b=2.0 mである場合,その面積はab=5.0 m×2.0 m=10 m^2と表現します。中学校理科の教科書でも,計算式中の物理量は一貫して数値と単位の積として表現されています(次の図)。

〔圧力の図〕

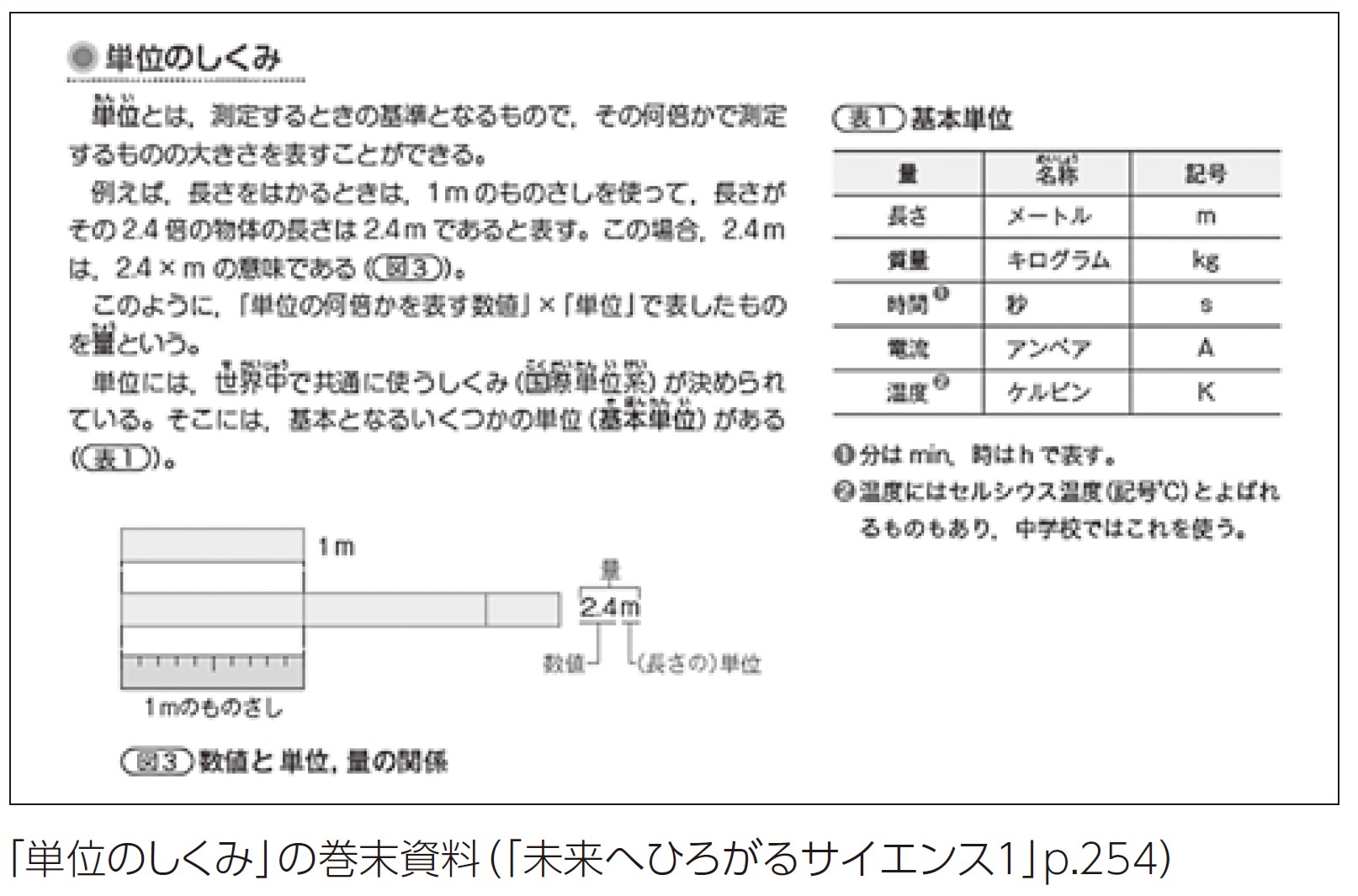

なお算数では,主に数を扱う教科の特性上,量に関する計算(例:道のり=速さ×時間)では量から数値を取り出して数値のみで計算し,計算結果の数値に単位を添える方法をとっています。この方法に生徒は慣れていますので,教師からの意図的な働きかけがなければ,「物理量=数値×単位」を意識した計算を身に付けるのは困難でしょう。「単位とは」「量とは」が教科書巻末の資料で解説されています。早い段階で活用して中学校理科で量について改めて指導する必要があると思います。

〔巻末資料〕

------------------------------------------------------------

田口 哲先生

1968年北海道生まれ。北海道教育大学卒業。北海道大学大学院理学研究科修士課程・同大学院地球環境科学研究科博士課程修了。博士(地球環境科学)。北海道教育大学講師、准教授を経て2011年より現職。専門は物理化学、化学教育。1999〜2001年大学入試センター教科専門委員会委員、2006〜2011年大学入試センター教科科目第2委員会委員。化学教育ジャーナル(CEJ)編集委員。著書「理科教育学−教師とこれから教師になる人のために−」(東京教学社)、「解説実験書 新しい北海道の理科」(北海道教育大学)。電気化学・物理化学に関する論文、化学教育に関する論文等多数。

この原稿は,「理数啓林 授業力をみがく」を一部改変の上,再掲載したものです。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。