授業力をみがく

中高連携へのいざない〜もう少し遠くまで見通した指導のすすめ〜 ②

文教大学教育学部 教授 永田 潤一郎

4 来し方から行く末へ

ところで、ここまでの話は、中高連携に限らず、小中連携でも同じことですよね。中学校で数学を指導する教師としては、2や3で示した視点から、小学校算数科との連携と共に、高等学校数学科との連携を大切にしていく必要があります。このうち、小学校算数科との連携は、本人が意識するしないに関わらず、従来から多くの中学校の教師が取り組んできています。あなたが教材研究などをする際に使う「既習事項」という言葉、「小学校の先生が算数の授業で指導した内容」を指していることが少なくないのではないでしょうか。系統性が明確な算数・数学科の内容を指導する上で、教師が子どもの既習事項を把握しておくことは重要です。「〜はできるから、それを基にして…させよう」という教師の発想なくして数学の授業は成り立ちません。算数・数学科の指導は、子どもの学びの来し方を慮る(=小中連携を意識している)ことから始まっているといっても過言ではないわけです。これに対して、子どもの学びの行く末を慮っている(=中高連携を意識している)教師がどれくらいいるかというと、これが少々心許ないわけで、このことがここで中高連携に注目している理由でもあります。

5 高等学校の側から見てみよう

さて、ここまで読んでくださった方から「話は分かるけど、どうやって中高連携を図ればいいの?」という質問が聞こえてきそうですね。「理念ばかり並べられても、私の周囲には高等学校の数学の先生はいないし、高等学校の数学の授業を観ることもできないよ!」と批判を受けても困るので、ここからは中高連携について考える具体的な方法を提案したいと思います。ポイントは「高等学校の側から考える」ことです。

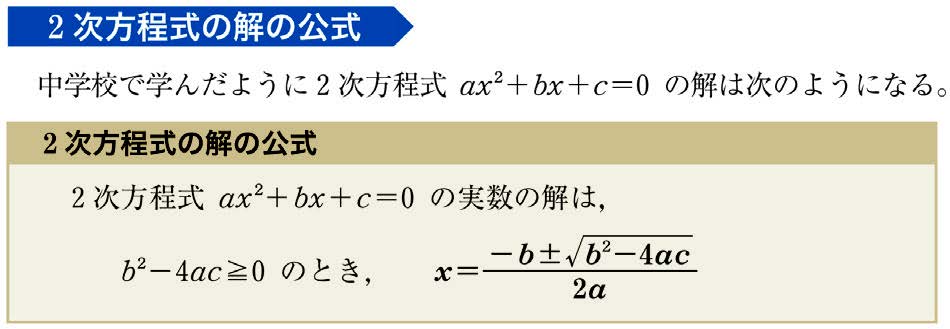

■二次方程式の解の公式

まず下の図1を見てください。

中学校3年生用の数学の教科書には必ず掲載されている内容ですが、よく見てみると、「中学校で学んだように」という記述からも分かるように、これは中学校の教科書ではありません。そしてこの記述から容易に予想できるように、実はこれ、高等学校数学科の科目である「数学Ⅰ」の教科書(啓林館「数学Ⅰ 改訂版」、2016)の一部なのです。では、なぜ高等学校の教科書に中学校で指導した二次方程式の解の公式が再掲されているのでしょうか。それは、この内容を基盤として、高等学校数学科の新たな学びが始まるからです。お気付きの方も多いと思いますが、最近の中学校数学科の教科書では、関連する小学校算数科における既習事項を、必要に応じて掲載して振り返ることが一般的になりました。実はこうした対応は、高等学校数学科の教科書でも同様なのです。

では、中学校で指導した二次方程式の解の公式を基にして、高等学校では何を指導しているのでしょうか。このような視点から高等学校の数学の教科書を読んでみることで、高等学校数学科の側から、中学校と高等学校の接続について考えてみたらどうでしょう。今あなたが中学校の数学の授業で指導している内容は、高等学校の数学の授業でどのように受けとめられ、どのように発展していくのでしょうか。高等学校の数学の教科書を読み直すことで、こうした指導のつながりが見えてきます。このような方法で中高連携についての理解を深めるのであれば、比較的気軽に取り組めるのではないでしょうか。

ちなみに、前述の中学校で指導した二次方程式の解の公式は、高等学校ではもう1つの二次方程式の解の公式や判別式、二次方程式の実数解の個数についての指導につながっていきます。「二次方程式の解の公式なんて、何の役に立つんですか?」という子どもがいたら、「高等学校で数学を学ぶときには、なくてはならないものなんだよ」と具体的に教えられる教師になりたいですね。

-------------------------------------------

永田 潤一郎(ながた じゅんいちろう)(文教大学教育学部 教授)

千葉大学教育学部附属中学校,千葉県立千葉南高校教諭を経て,文部科学省初等中等局教育課程課教科調査官として学習指導要領の改訂や評価規準の作成等を担当するとともに,国立教育政策研究所で教育課程調査官・学力調査官を歴任。

この原稿は、「学びのとびら」2020年春号に掲載された内容を一部改変したものです。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。