授業力をみがく

未来を創造する力の育みを目指して③

未来を創造する力の育みを目指して~ 20年後の札幌のエネルギー利用を考える~

札幌市立伏見中学校 教諭 髙橋 直也

3 20年後の札幌の住宅を考える (続き)

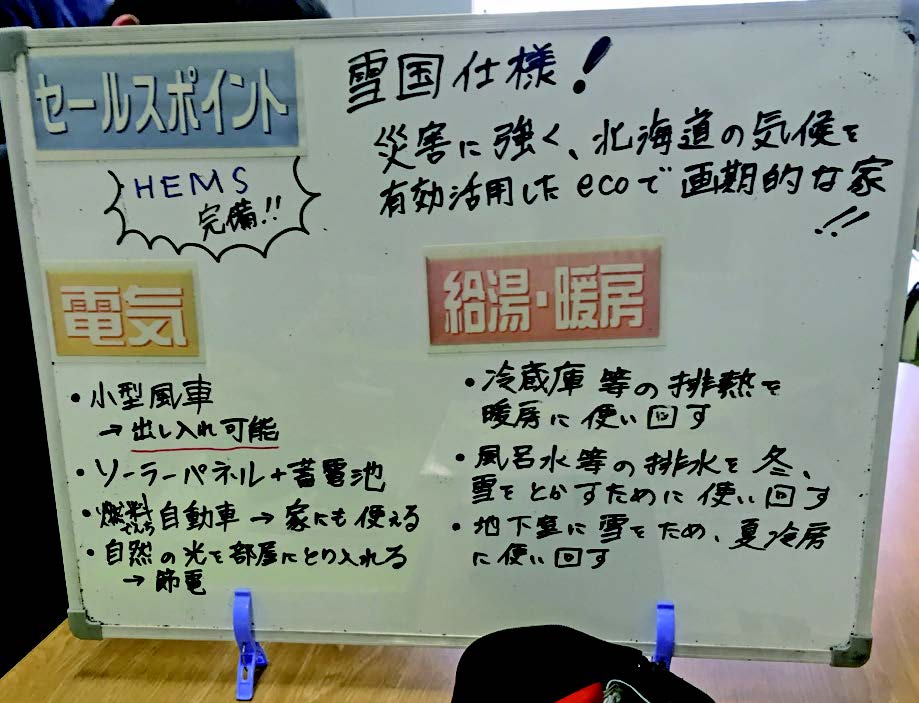

次に、未来の住宅メーカーの社員になったつもりで販売する住宅を説明するために、セールスポイントや電気や暖房のエネルギーをどのように確保する住宅なのかを簡単にホワイトボードにまとめていきました。

その後、ホワイトボードやエネルギー機器を書き込んだ住宅のイラストを使って自分たちの考えをブース形式で発表し、発表を聞いた側がカードに簡単なコメントを書いて発表者に渡すという形で相互評価を行いました。

4 おわりに

「20年後の住宅を考える」という学習内容は必ずしも理科でなければ成立しないというものではありません。総合的な学習の時間や、社会科でも扱うことができるテーマです。しかし、私は理科の教師であり、理科の授業でこの内容を扱いました。その一つの想いとして、日常生活の中に理科の視点、科学の視点を取り入れてほしいということがあります。新学習指導要領の言葉を使えば、理科の見方・考え方を働かせて、このテーマについて考えることに理科の授業で扱う意味があるのだと思っています。そして、このような学習を積み重ねることによって、理科の視点をもって未来を創造することができる子ども達を育むことができると考えています。

【引用・参考文献】

・札幌市リーフレット『札幌市エネルギービジョン 家庭向け実践ガイド』『こんなにある

よ!新エネ省エネ機器』『eco プロジェクト補助金制度のご案内』

-----------------------------

髙橋 直也(たかはし なおや)(札幌市立伏見中学校 教諭)

1983年北海道札幌市出身。埼玉大学教育学部卒業。大学在学時は、関東地方の極地気象について研究。札幌市立の中学校に勤務後、北海道中学校理科教育研究会に所属し、現在は研究部副部長。また、3年間札幌市青少年科学館に勤務し、小学校・中学校・高校及び企業との連携事業などにも関わった経験をもつ。

この原稿は、「学びのとびら」2020年春号に掲載された内容を一部改変したものです。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。