授業力をみがく

ドイツのSDGs教育

岐阜大学教育学部 教授 河崎 哲嗣

今回は、3月にドイツでの2年間の研修を終えた公立小学校勤務の先生から、ドイツでの面白い話題を提供してもらいました。テーマは「SDGs教育」です。

ドイツでは、SDGsのことを「Nachhaltigkeit」という単語で表現します。「Nach」には「後に」、「haltig」には「長く続く」という意味があります。「keit」は英語でいう「-tion」のように、言葉を名詞化するためのものです。それらの単語の組み合わせから、後の世界に長く続くという意味をつくり、「持続可能性」という単語をつくっています。この「Nachhaltigkeit」という単語は、近年ドイツ国内でよく使われているワードだそうです。もちろん、教育現場でも「Nachhaltigkeit」に関連する教育活動が行われています。

それでは、具体的にドイツのSDGs教育ついてご紹介しましょう。

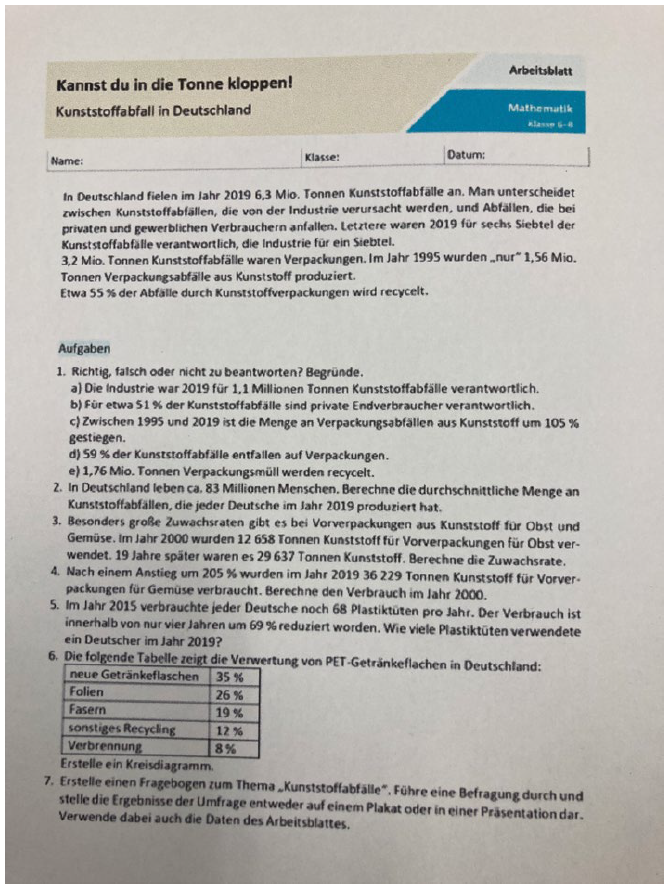

写真は、ドイツの教科書会社が作成した、各教科の中でSDGsを学べる教材の中から抜粋したものです。ここでは、「プラスチックのレジ袋問題」をテーマにしています。例えば、問題(Aufgaben)の5番は、「2015年においてドイツ人は、1人あたり年間68枚のプラスチック袋を使用していた。その消費量は、わずか4年で69%削減された。2019年にドイツ人が使用したレジ袋の枚数は?」というものです。割合の問題をプラスチックのレジ袋問題と関連させていて、実際のデータを用いて出題しています。

他にも、「ミツバチ」というテーマで生物の学習とつなげた教材や、「オゾンホール」というテーマで化学の学習とつなげた教材などを無料で手に入れることができるようになっています。

興味がある方は以下のURLを確認してみてください。ドイツでよく使用されている教科書会社Klettが無料で配布している、各教科で学べるSDGs教育の教材があります。

https://nachhaltigkeit-im-unterricht.de/material/page/2/

また、バーデン=ヴュルテンベルク州が示す学習指導要領(Bildungsplan)の中等教育前期(日本の小学校5年生から中学3年生/※学校の形式によっては、この期間が変動します。)には、「日常の文化、栄養、社会」という選択科目があり、そこではSDGsに関連する内容を学習することになっています。

以上のように、ドイツではSDGsと各教科が関連した教材が手に入れやすく、ある州では教育内容に位置付けられていることもあり、教育現場でSDGs教育をしやすい環境にあると考えられます。さらに、ドイツは広い空き地を利用した風力発電機の開発を推し進めていたり、ガソリン車をなくしていこうとする取り組みなどを行っていたりと、持続可能なエネルギーを使う社会を目指しています。

ドイツは、日本と比べて自転車で通勤される方が多い印象です。道路の真ん中に、自転車専用の道路が作られているところもあるくらいです。また、トラムなどの公共交通機関を使用することを推奨するため、「9ユーロチケット」という、日本円にすると約1500円で3ヶ月間トラムが乗り放題になるチケットが発売されたこともあります。(残念ながら、現在は売られていないようです。)

このように、車などの化石燃料を必要とする乗り物を避けて、エネルギー問題を解決しようという意識が高いのです。

ただ、そうした持続可能な社会を目指すための活動が行き過ぎてしまった例もあります。スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが始めた「気候変動のための学校のストライキ」に影響を受け、ドイツの中高生が、金曜日には学校へ行かず路上でストライキをするという現象が起きてしまったそうです。学校側もこれには困り果ててしまったとのこと。この話をドイツの教師から聞いたときには、驚いて何度も本当の話なのかを確認してしまったほどでした。持続可能な社会を模索していく中で、本当に価値のあるSDGs教育とは何なのかを考えなくてはいけませんね。

【よもやま話】

字数の関係で前回入らなかったよもやま話をいたしましょう。

以前、ドイツのギーセンという街のMathematikum(数学博物館)を紹介しましたね。館内入口には、大きなロート(じょうご)が設置されています。ユーロコインを入れると、ゆっくりと楕円軌道を描きながら溝に落ちていきます。ブラックホールに落ちていく様のようです。

お手頃価格で同じ現象を体験することができる貯金箱も手に入れることが可能です。これを使って、フラフープやヨーヨーのように焦点付近で加速すると、コインが穴に落ちない実感を体験できると思います。

日本国内では、大阪市立科学館を訪れてみてください。ケプラーモーションという教具が設置されています。動画も公開されていますのでご覧になってみてはいかがでしょうか。

POTENTIALTRICHTER (Mathematikum shop)

ケプラーモーションNeo (大阪市立科学館)

--------------------------------------

河崎哲嗣(かわさき てつし)

1964年生まれ

数学科教諭として、23年間京都府立高等学校・京都教育大学附属高等学校に勤務

2002年 京都教育大学大学院教育学研究科(修士課程)修了

2016年 大阪大学人間科学研究科博士後期課程修了

2016年 博士(人間科学)大阪大学

現 職 東海国立大学機構 岐阜大学教育学部教授

専 攻 数学教育学,教育工学,国際遠隔協働学習,STEAM

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。