授業力をみがく

日独遠隔協働ゼミ 比例・関数の導入

岐阜大学教育学部 准教授 河崎 哲嗣

今回は、今年の1月から2月にかけて実施した日独遠隔協働ゼミの様子をお話しましょう。2015年より部局間包括協定を締結しているドイツ・カールスルーエ教育大学との間で、毎年実施している授業です。例年、題材選びや準備に一捻りします。両国の数学教育とも、根底には哲学者ヘーゲルの考えに影響を受け、子どもの認識段階を考慮した積み重ね学習をして、内容の体系化を構築していきます。とはいえ、どこか指導法に違いがあるでしょうし、その中に日本の良さや課題もあるはずです。

この授業は、教員を目指す学生の教育活動の一環と捉えています。学校の算数・数学授業における両国の教材の扱い方や指導法の違いを知り、日本の実態に気づくことによって、課題と展望の考察をすることを1つの目的にしています。また、現職の小学校から高等学校の先生にも、日常の授業の振り返りや新たな知見を得る機会になるように、積極的な参加を呼びかけています。

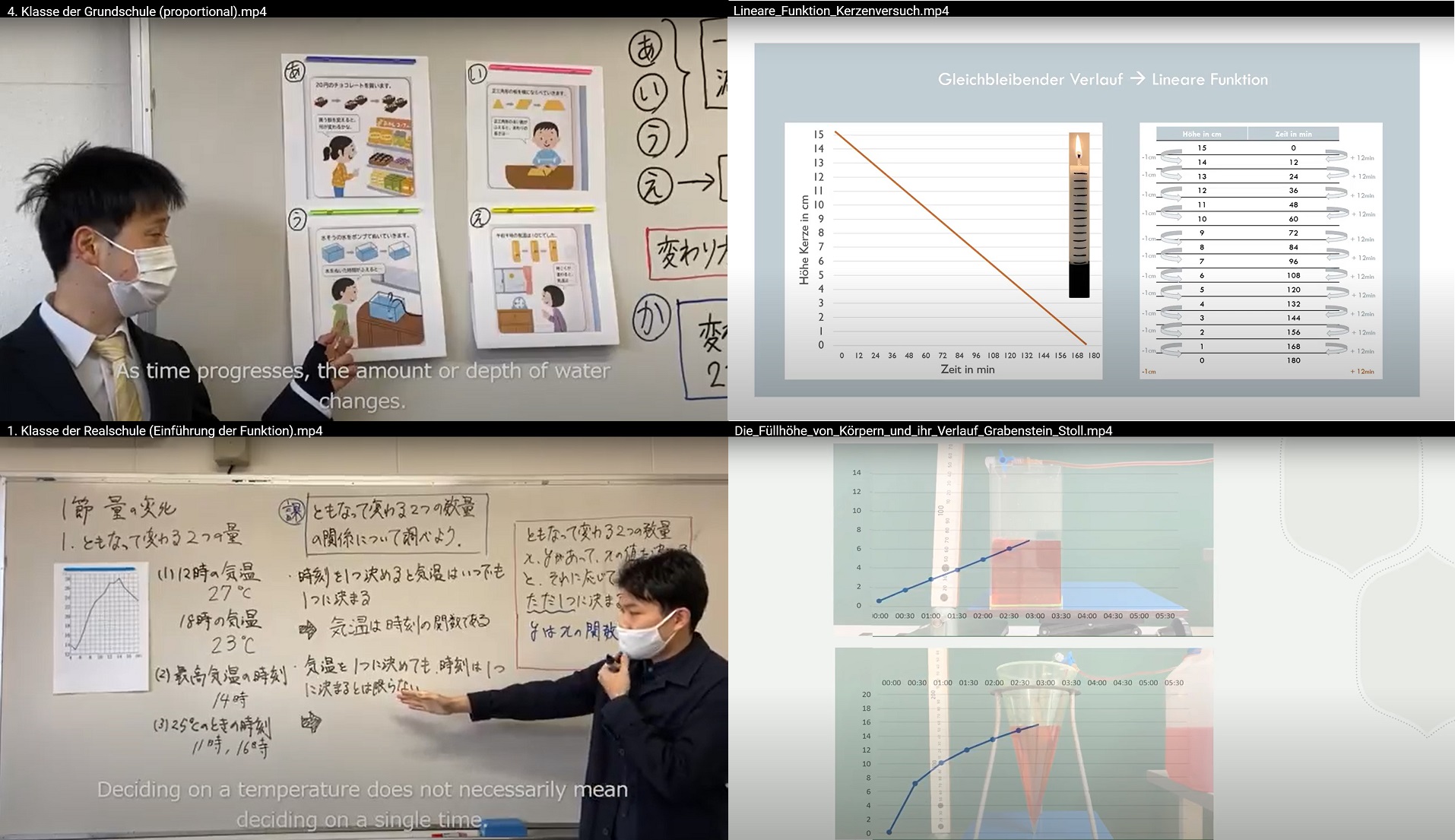

昨年の様子は、既に過去の記事に掲載したように、小学校算数における『分数の四則計算(特に除法)』についてでした。今回は、「比(小学校4年生段階)から関数の導入(中学校1年生段階)まで」について、ミニ授業動画で日独の典型的な指導内容を示しながら、お互いの学生達が気づいたことを研究協議することにしました。

実を言いますと、この授業は十数年前に京都教育大学大学院に内地留学していた際に、エアランゲン・ニュルンベルク大学との間で実践された「関数の導入」についての遠隔学習を参考にしています。

写真1 ドイツ側の授業風景(重りとバネの長さ)

ご存じのように、日本の算数・数学の授業では、実験・観察・実習は理科の領分と考え、ほとんど実施しません。人工的に作られた現象を、教科書内のイラストを見ながら、学習を展開していきます。本来、日常現象の観測や実験で得られる数値データは不正確なものが当たり前です。教科書では既に作られたデータが与えられていますから、子ども達にとっては自分の問題として考えにくい状況でもあるのでしょう。それは1つに、関数の定義や体系化等をいち早く学習させようというカリキュラムの特徴があるからとも言えます。

片や、ドイツ側による「関数の導入」の授業例からは、実験や観測から「伴って変わる2つの数量」を抽出し、グラフにプロットして、回帰直線を描いて比例・1次関数へと繋げていく展開を示してくれたのです(写真1)。『関数とは』という扱いよりも、まず日常生活や自然現象の観測・実験をしてから展開する特徴があるのでしょう。

今回の授業交流においても、教科書の内容を記載どおりに忠実に指導する日本側と、教科書の内容をいかにして実際場面に転化しながら指導工夫しようとするドイツ側との考え方の違いが表れました(写真2)。多様な表現に日本側は驚いたわけですが、学んできた習慣や教育環境の違いに気づくことによって、どのような指導が目の前の子ども達に好ましいかを今後彼らが考えていく糧になったと思っています。

写真2 左:日本側 右:ドイツ側

ところで恥ずかしながら、私も院生当時、中学校まで扱う関数は「1次関数」「2次関数」だから、グラフ上に描かれる形は「直線」と「放物線」だけ(反比例といえば「双曲線」もそうかもしれません)。だから、それ以外の余計なものを今は扱わなくてよいという考え方でした。写真2の右のように、「三角錐を逆さまにした容器内の水面の高さの変化はどうなるのかな?」と試されたと勘違いし、微分法を用いて回答してしまった思い出があります。

今では日本の問題集でも扱われるようになりましたが、正四角柱や円柱のような「柱状とは異なる形の容器」に水を注ぎ込むときの「水面の高さの変化の様子をグラフで表現する」、またどのような現象や運動をすれば、描かれたグラフになるのかを「創造させる」、これらの内容は普通にドイツの教科書で扱われています。

今回の遠隔協働セミナーの終わりに、「観察や実験を授業の前に取り組ませるなんて素晴らしいね!」という感想を投げたのですが、「最近はそれもあまりせず、動画で済ませることが多いよ。」と返答がありました。伴って変わる数量の抽出の難しさもあります。2国を含めた算数・数学教育のこれからは、どう進んでいくのでしょうか。

--------------------------------------

河崎哲嗣(かわさき てつし)

1964年生まれ

数学科教諭として、23年間京都府立高等学校・京都教育大学附属高等学校に勤務

2002年 京都教育大学大学院教育学研究科(修士課程)修了

2016年 大阪大学人間科学研究科博士後期課程修了

2016年 博士(人間科学)大阪大学

現 職 東海国立大学機構 岐阜大学教育学部准教授

専 攻 数学教育学,教育工学,国際遠隔協働学習,STEAM

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。