授業力をみがく

中高連携へのいざない〜もう少し遠くまで見通した指導のすすめ〜 ③

文教大学教育学部 教授 永田 潤一郎

5 高等学校の側から見てみよう

■円周角の定理

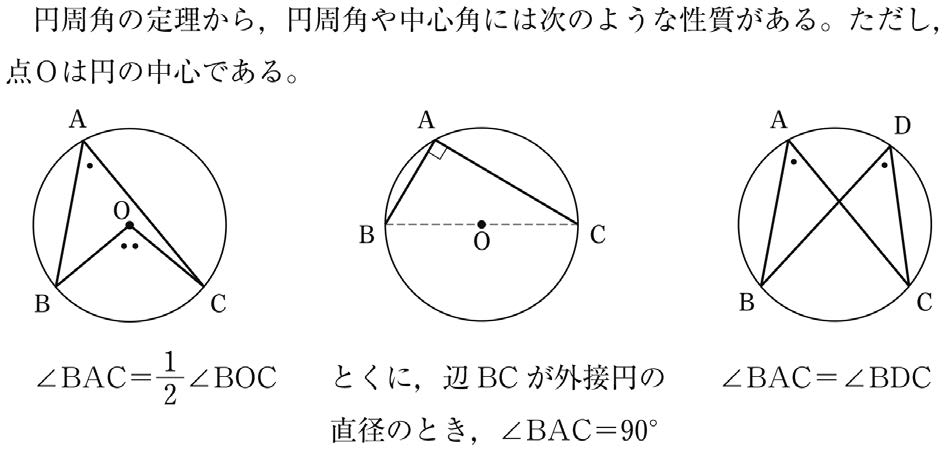

二次方程式の解の公式からの発展は、中学校の教師にとっても比較的想像しやすい接続の例だと思いますが、では次の図2はどうでしょうか。

これも中学校3年生用の数学の教科書では必ず取り上げられている円周角の定理に関する内容で、指導しない教師はいないはずです。でも、図2も、先程と同じ「数学Ⅰ」の教科書に掲載されているものなのです。では、高等学校の数学の授業で、何を学ぶ際の基盤として取り上げられていると思いますか。実は、三角比でお馴染みの正弦定理と余弦定理の導入部分に掲載されているのです。「なぜ円周角の定理が正弦定理や余弦定理と?」と思われた方は、どうぞご自分で確認してみてください。

6 おわりに

ここで取り上げた「数学Ⅰ」という科目が、高等学校の必履修科目であることもポイントです。選択科目が多い高等学校数学科の中で、全ての子どもが必ず履修する科目なのです。高等学校進学率が98%を超えている現状を考えると、ほぼ全ての子どもが学ぶ科目であり、この科目だけで数学の学習を終える子どももいるのです。中学校で指導した数学が、高等学校の数学の指導にどのように引き継がれ、発展しているのか、少なくとも「数学Ⅰ」の範囲までは把握しておきたいですね。そのために、「数学Ⅰ」の教科書を紐解いて、既習事項とされている中学校の内容を探してみることは、中高連携について考えるためのひとつのきっかけになるのではないでしょうか。

-------------------------------------------

永田 潤一郎(ながた じゅんいちろう)(文教大学教育学部 教授)

千葉大学教育学部附属中学校,千葉県立千葉南高校教諭を経て,文部科学省初等中等局教育課程課教科調査官として学習指導要領の改訂や評価規準の作成等を担当するとともに,国立教育政策研究所で教育課程調査官・学力調査官を歴任。

この原稿は、「学びのとびら」2020年春号に掲載された内容を一部改変したものです。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。