授業力をみがく

ヴァーチャルリアリティと教育

大垣女子短期大学 幼児教育学科 講師 岡本 英通

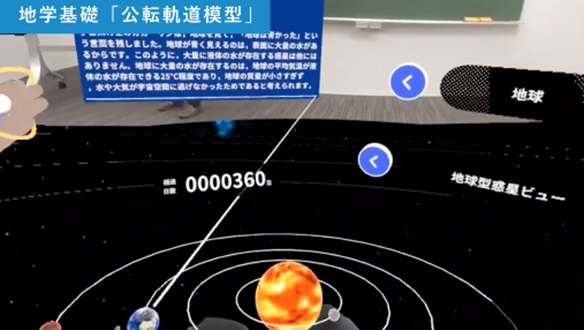

先日、とあるヴァーチャルリアリティ(以下VR)の学会に参加をしてきました。数日にわたって行われた学会ですが、好奇心がくすぐられる研究であふれていました。例えば、HoloLensというマイクロソフト社が開発しているデバイスを使い、数学の学習ができる教材開発の研究がありました。他にも、今いる空間に遺跡や戦時中などの過去の映像を重ねるという技術もありました。これにより、社会科の学習を支援することができると考えられますね。VR空間で職業体験ができるアプリケーションの開発研究などもありました。このように、VRの技術を使い、これまでに体験したことのない学習を教育現場へ導入していこうとする試みがなされています。

しかし、医療や建築やゲームの領域に関連した研究が多く、まだまだ教育とVRの研究は少ないという印象でした。世界的な視点で見ると、アメリカではいくつかの学校で、目を完全にふさぐタイプのヘッドマウントディスプレイ型VRを用いた学習を試験的に行っているところがあります。日本国内で言えば、学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校がVRを用いた学習を行っています。そうした試みはありますが、いまだ一般的ではないと言えるでしょう。

N高等学校で使用されているVR教材の例( https://nnn.ed.jp/learning/vr/ から引用)

もしも、教育現場へ導入を進めていくことを考えるなら、「VR酔い」といった身体への影響についても考えていく必要があります。また、VR機器の値段も高いのが現状です。家庭用の機器として「Meta Quest」シリーズなどがありますが、児童生徒へ1人に1台用意するとなれば莫大な資金が必要です。

他にも、データ通信という点で問題が生じる可能性が高いです。グラフィックが高度になればなるほど、高速通信でなければ、すぐにフリーズしてしまうでしょう。現在もこの通信速度で悩まされている学校があるのではないでしょうか。

課題は多いですが、VRを用いることで、現実世界ではできないことを可能にできるものはたくさんあります。あなたがVRを授業で使うなら、どんなことをしてみたいでしょうか?

--------------------------------------

岡本 英通(おかもと ひでみち)

1993年生まれ

岐阜県内の公立小・中学校(数学科)を通算で4年間、教諭として勤務

2018年 岐阜大学大学院 教育学研究科総合教科教育専攻 サイエンスコース 数学(修士課程)修了

2023年 カールスルーエ教育大学(原文: Padagogische Hochschule Karlsruhe, ドイツ) 自然社会科学数学科後期課程修了

2023年 博士(哲学)カールスルーエ教育大学

現 職 学校法人大垣総合学園 大垣女子短期大学幼児教育学科 講師

専 攻 数学教育学,創造性・創造的思考,遠隔協働学習

※Padagogische Hochschule Karlsruheの“Padagogische”のはじめのaは上部に‥がついたもの。文字化けを避けるためこの表記にしております。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。