授業力をみがく

対話的な学びの実現に向けて(2)

宇都宮大学准教授

牧野 智彦

2 「対話」の意味とそのプロセス

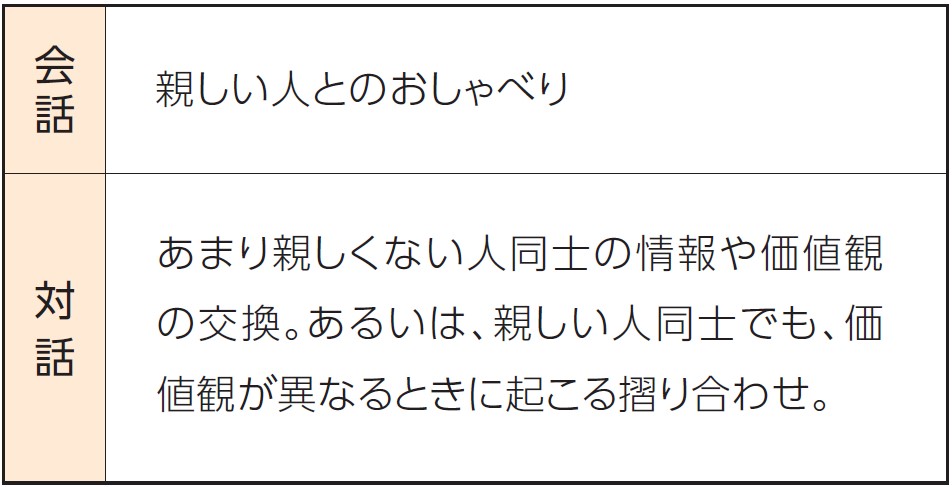

話し言葉にはいくつかのカテゴリーがあります(平田,2012,2015)。例えば,演説,教授,対論(ディベート),対話,会話,独り言,等々です。この中で,対話と会話を区別することが大切です。ただし,日本語ではこの違いはほとんど意識されていないようです。平田は,会話と対話を次のように定義し,明確に分けています。

しかし,日本社会には,そもそも,対話の概念がほとんどないといわれています。日本社会は,ほぼ等質の価値観や生活習慣を持った人たちの集まり(ムラ社会)を基本に構成されています。この狭い閉じた社会の中で,知り合い同士がうまく生活していくことが大切なので,同化を促進する「会話」が発達しました。そして,日本人は,細々と語らなくても「なんとなくわかる」という「わかり合う,察し合う文化」(平田,2012)を培いました。多くを語ることを「野暮」と考える文化です。

一方,ヨーロッパ社会は,異なる宗教や価値観が陸続きに隣り合わせになっています。そこで,自分が何者であって,何を愛し,何を憎み,どんな能力を持って社会に貢献できるのかを説明しなければならない「説明し合う文化」(平田,2012)を培ってきました。様々な価値観の共有を図っていくために,「対話」が発達したと言われています。

「対話」の目標は,AとBという異なる価値観を摺り合わせて,Cという新しい価値観を創り上げることです。そのプロセスでは,他者との違いに気付くことから始まり,自分の意見を表明すること,他者の意見に耳を傾けること,そして,最終的な結論を出し行動することが含まれます。「対話」のポイントは,最初に持っていた異なる価値観AもBも両方変わることです。「対話」は,相手の意見に合わせることでもないし,自分の意見を押し通すことでもありません。

引用・参考文献

・平田オリザ(2012)『わかりあえないことから-コミュニケーション能力とは何か』講談社現代新書.

・平田オリザ(2015)『対話のレッスン-日本人のためのコミュニケーション術』講談社学術文庫.

------------------------------------------------------------

牧野 智彦先生

1973年群馬県みなかみ町出身。群馬大学教育学部数学科,筑波大学大学院修士課程教育研究科,筑波大学大学院博士課程教育学研究科単位取得退学。国立教育政策研究所教育課程研究センター,上武大学を経て,2010年より現職。主な出版物は,『教科教育の理論と授業Ⅱ:理数編』(大髙泉・清水美憲編著,分担執筆,協同出版,2012年),『教科教育学シリーズ③算数・数学科教育』(藤井斉亮編著,分担執筆,一藝社,2015年)。

この原稿は,「理数啓林 授業力をみがく」に掲載された内容を一部改変したものです。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。