授業力をみがく

グローカル教育先進校訪問

岐阜大学教育学部 准教授 河崎 哲嗣

情報ネットワークが浸透し、グローバル化も進んできたことにより、世界情勢の雰囲気を随分と身近に感じられるようになりました。世界で起きている戦乱や地域の問題解決が、国内で議論されるように変化もしてきました。

今回は、いくつもの学校訪問をした中で、6年前にカールスルーエにあるRealschule(小学校5年生〜高校1年生)を訪れて「日本は世界の先端教育から周回遅れではないか」と感じた経験をお話しましょう。

ドイツはGrundshule(小学校4年生まで)を卒業した後、上級学校への進学が複線化します。また、日本の学習指導要領のように細かく緻密に規制されるのではなく、最低基準が示され、それぞれ学校独自の特色カリキュラムを鮮明に出せるような融通性が与えられています。訪問したRealschuleは、1学年2クラス程度、生徒総数340人のそれほど大きくない公立学校でした。卒業後は60%が進学し、就職する場合は様々で、シーメンスやメルセデス社などの技術系の会社に勤める生徒が多いとのことです。シリアなどから難民も受け入れていました。私は以前から、グローカルの視点での地域教育を世界に発信・情報交流する活動を研究の主体としていたため、学校訪問先のセッティングを配慮してくれたのでしょう。

ドイツ国内でICT活用の先端教育を実現している学校の1つとして、国から認定もされていました。当時から全ての授業でタブレットが使われていたわけではありませんが、児童・生徒は一人一台iPad miniを所有しています。校内のWi-fi環境や個人情報などの情報管理の問題についての対策も講じられており、破損・紛失の場合はもう一度購入させる経済負担はやむを得ないという考えでした。コロナウイルス感染症の影響によって、リモート授業をやむを得なく実施するために一気に浸透した日本の状況とは異なります。念入りに構想された学校独自のebookを制作していました。

ドイツ以外に英国と米国と中国の3か国の学校と提携を結び、4か国協働のカリキュラムで使用するebookを制作していたことは、特に大きなショックでした。児童・生徒達が拵えた教材データは共有クラウドに格納され、各国の生徒達が自由に閲覧・使用ができるようになっています。 先生方もタブレットを介して授業計画などをWEB管理しており、単元の構成、各授業の流れ、どんな宿題を出したかなどのデータを保管していました。

協議の中で「何故、その4か国だけなのですか?」、「日本も仲間に入ることは可能ですか?」と質問してみました。「仲間になってもらうことは大歓迎ですが、日本の学校組織にその能力がありますか?」と逆に質問を受け、返答に困ったことを憶えています。6年経過した今でも、そのときの4か国の実態に追いついているとは思えません。社会情勢の環境から強制的に持たされたような閉鎖的なICT活用ではなく、彼らは未来志向を描いて教育改革を先端的に行おうとする内面・志から湧き上がってきたICT活用のように見えるのです。作り上げてきた歴史と労力が圧倒的に違うわけですから、ICT活用の教育先進国との格差はより広がっているのではないでしょうか。

最後に、一般的な教職員ルームの風景をご覧ください。個人所有のレターボックス、奥の部屋に見える上着などのロッカー(写真左)は与えられますが、テーブル・椅子はフリー(写真中央)です。部屋には無駄な所有物は置いてありません。また、隣の共用スペース(写真右)は、飲食・リラックス談話などが可能な休憩ルームになっています。皆さんがお勤めの職員室での教職員の慣習や環境と比べて如何でしょうか?

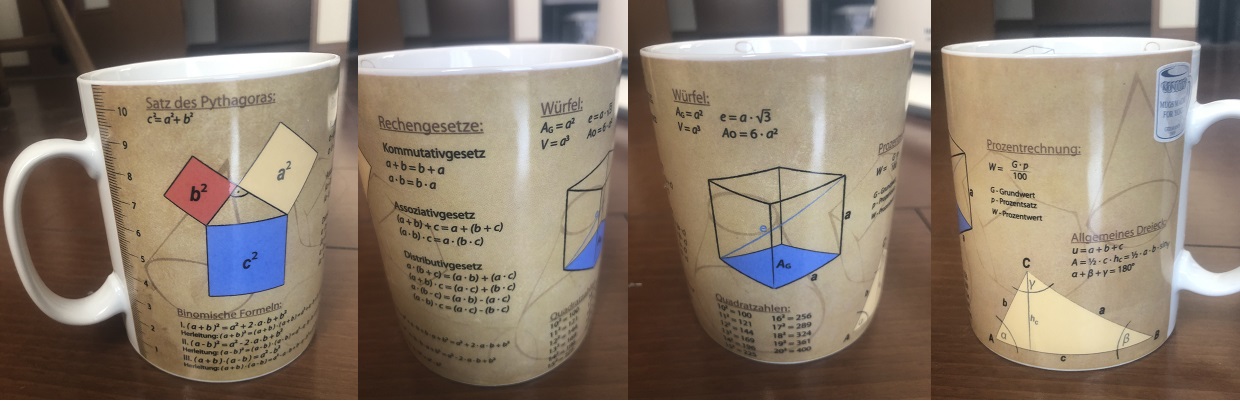

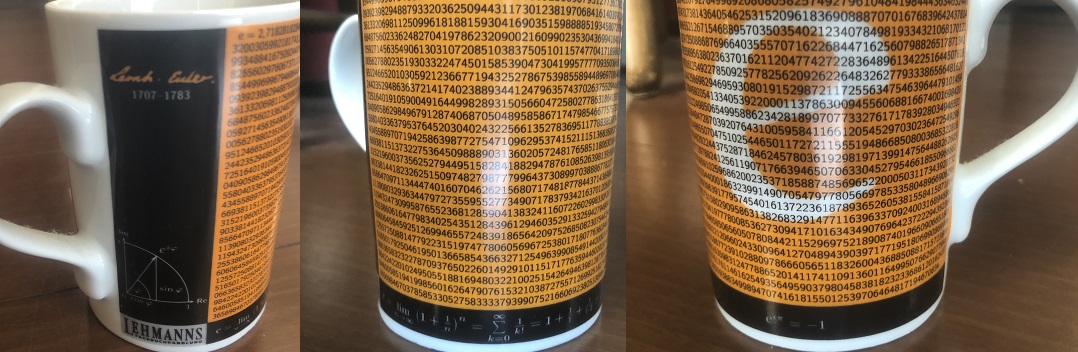

下の写真はテーブルの上に置かれていたマグカップです。数学科の先生でしたら、ハッと気がつくでしょう。三平方の定理、式の展開、交換・結合・分配法則、三角形の面積(正弦を用いる方法、ヘロンの公式)などが描かれています。これを見たときはつい欲しくなって、「何処で手に入りますか?」と尋ねたかったものです。気軽に聞ける関係ではなかったので叶いませんでしたが、ある機関・施設を訪れたことで偶然解決できることになりました。これについては、別途コラムで紹介いたしましょう。

大学キャンパスに近い街中には、必ず書店があります。機会があれば訪れてみては如何でしょう。数学書棚のコーナーに、次のようなマグカップが販売されているのを見つけられるかもしれませんよ。

次回は当時参観した授業の様子を紹介したいと思います。

--------------------------------------

河崎哲嗣(かわさき てつし)

1964年生まれ

数学科教諭として、23年間京都府立高等学校・京都教育大学附属高等学校に勤務

2002年 京都教育大学大学院教育学研究科(修士課程)修了

2016年 大阪大学人間科学研究科博士後期課程修了

2016年 博士(人間科学)大阪大学

現 職 東海国立大学機構 岐阜大学教育学部准教授

専 攻 数学教育学,教育工学,国際遠隔協働学習,STEAM

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。