授業力をみがく

ネアンデルタール博物館

岐阜大学教育学部 准教授 河崎 哲嗣

一体これは何だろう、と不思議に思われることでしょう。2018年3月に、ドイツのデュッセルドルフから公共交通機関で20分程度の近郊の町「ネアンデルタール」の博物館を訪れた際の写真です。館内の展示を撮影したもので、真ん中の人が肩に手を置いている、槍を持った「人」がネアンデルタール人です。

世界史で学んだクロマニヨン人やネアンデルタール人。発掘された土地の名前を取って付けたということまでは知らず、直接現地へ行って確認する価値があるのではないかと思い、立ち寄ってきました。

ネアンデルタール駅

博物館はネアンデルタール駅の駅舎の向こう側にあります。山道の下り道になっていて、渓谷の一角にキレイな博物館が建っていました。

2022年のノーベル生理学・医学賞に、ネアンデルタール人の研究が選ばれました。以前、ゲッチンゲン訪問のコラムで、マックス・プランク研究所についてお話をしましたね。受賞したのはそこの進化人類学研究所のスバンテ・ペーボ博士ということで、急遽このコラムで取り上げることを思いつきました。博士は現在、世界の科学者が集って話題となっている沖縄科学技術大学院大学の客員教授としてもご活躍中です。

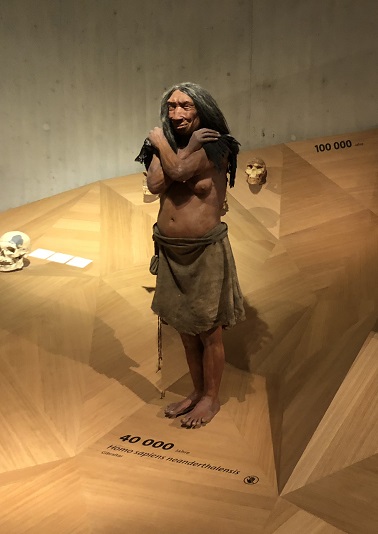

ネアンデルタール人は約20万年前に出現し、正式名をホモ・ネアンデルターレンシス(我々ホモ・サピエンスの亜種)とされ、4〜3万年前には絶滅したと考えられています。スバンテ・ペーボ博士はそのゲノム(全遺伝情報)を解読し、現代人の祖先との間に子孫が残され、遺伝子が我々に受け継がれていることを解明したということです。経緯などをより詳しく知りたい方はぜひ調べてみてください。

冒頭の写真の話に戻りましょう。ソファーの背後にいるものや、両肩に木の枝を抱えている人類達が気になりませんか? 館内の展示物を撮影した写真と照合してみますと、ソファーの背後は「アウストラロピテクス」、両肩に枝を抱えているのは「ホモ・エレクトス」(アフリカ発でネアンデルタール人と生存競争に負けた)のようです。

アウストラロピテクス

ホモ・エレクトス

ホモ・ネアンデルターレンシス

館内では展示だけでなく、いろいろな体験コーナーもありましたが、本数が少ない帰りの電車の時刻も気になり、滞在に十分な時間を費やすことができませんでした。折角遠くから来たため想い出になる良い土産がないかとミュージアムショップを探すことにし、『発掘』したのがこちら。本物のユーロ紙幣と勘違いしてしまいそうです。

--------------------------------------

河崎哲嗣(かわさき てつし)

1964年生まれ

数学科教諭として、23年間京都府立高等学校・京都教育大学附属高等学校に勤務

2002年 京都教育大学大学院教育学研究科(修士課程)修了

2016年 大阪大学人間科学研究科博士後期課程修了

2016年 博士(人間科学)大阪大学

現 職 東海国立大学機構 岐阜大学教育学部准教授

専 攻 数学教育学,教育工学,国際遠隔協働学習,STEAM

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。