授業力をみがく

美しき中世の町レーゲンスブルクとヨハネス・ケプラー

岐阜大学教育学部 准教授 河崎 哲嗣

ヨハネス・ケプラーをご存じでしょうか? 地球のような惑星と太陽の関係を、詳細な法則で表したドイツの天文学者です。

天文分野は、小学校の理科において、3年生「太陽と地面の様子」、4年生「月と星」、6年生「月と太陽」と学び、中学校の理科で、「天体の動きと地球の自転・公転」、「太陽系と恒星」と学びます。地球の自転・公転(地球は太陽の周りを回っている)くらいは、厳密な現象の構造の説明ができなくても、中学校での学習以前に知っている子ども達が多いような気がしますが、如何でしょうか? しかし、本当に理解しようと学習を始めると、自転も公転も地球上の観察で実感できるものではなく、理解することは大変です。毎日の太陽の日の出・日の入りを日周運動の中で生活しており、しかも空間図形の位置関係や運動などは中学校数学でも扱いきれていないわけですから、多くの人の天体に関する空間認識は、正確な状況ではないものと予想できます。実はケプラーが生まれたドイツでも同じ状況に陥っているそうです。

このコラムではその議論は置いておくことにして、ケプラーが活躍したレーゲンスブルクという都市を中心に紹介していくことにします。その前に、発見・証明までの人物の営みが、「近代科学の発展」と関連する次のような興味深い話題と結びつきますので、少しばかりお時間をください。

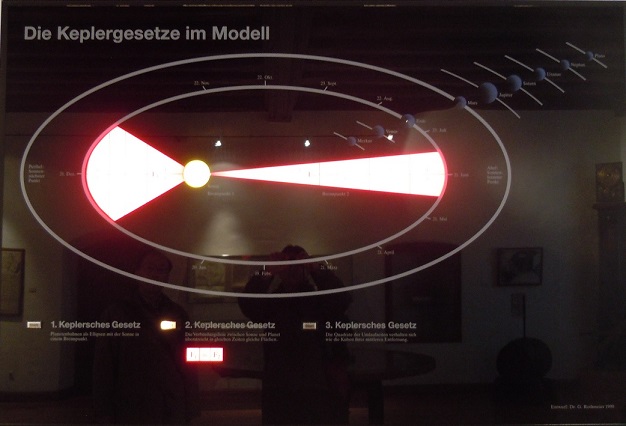

コペルニクスによって惑星が太陽を中心に円運動をする地動説を称えた後、ティコ・ブラーエも長年集め続けた天体観測データから、惑星の楕円軌道について薄々気づいていたようです。しかし、データを分析して法則を示すだけの能力がないために、その人材を探していました。その宝の山を狙って近づく信用ならない人達も多く、やっと念願叶って助手として認められたケプラーに預けることができたのです。たぐいまれな数学の力を持つ彼がその観測資料を分析し、次のような3つの法則を発見しました。

惑星の楕円軌道の法則(第1法則)、面積速度一定の法則(第2法則)、惑星の公転周期の2乗は楕円軌道の半長軸の3乗に比例する(第3法則)です。高校物理で学ぶ内容ですが、数学的な証明を教科書では扱っていないと思います。その数学的な証明は、近代科学の父と呼ばれたアイザック・ニュートンが微分方程式を用いて達成し、万有引力の法則を導いたのです。

私は受験を終えた高校3年生を対象に、この特別授業を行ったことがあります。中学生以下の子ども達にも易しい内容に変えて扱った経験がありますが、もしこの科学史的なストーリーを示せば、1つの大きな発見を達成するために、ティコ・ブラーエもケプラーもニュートンも大きく関わったことに気づくでしょう。これからの未来社会の構築のために自分達がどんな人材になるのか、数学者・科学者・技術者などそれぞれに優劣を付けるのではなく、いろんな分野を融合させて新しい発見を目指してほしいと願います。

バイエルン州のレーゲンスブルクは、ドナウ河畔にあるとても美しい町です。観光ガイドブックを見ると、大聖堂やドイツ最古の石橋、ソーセージ屋などが紹介されています。ぜひ気候の良いときに立ち寄ってみてください。中央駅前の大通りを渡った公園にはケプラーの銅像があり、旧市街地方向には大聖堂が燦然と輝いて見えます。レーゲンスブルクは音楽の町としても有名で、その分野のギムナジウムもあり、日本からも多くの音楽家が滞在しています。大聖堂内で偶然少年聖歌隊の練習に遭遇し、長椅子で寝そべって、その美しい歌声に酔いしれたことを思い出します(写真1)。

この町で生を全うしたケプラーですが、住宅をコロコロと替えていたようです(写真2、3)。住宅の外壁に貼り付けてあるパネルにも書かれているように、1571年に生まれてから1630年に世を去るまでの功績は、彼が最後に住んでいた家を記念館にして保存されています。訪問の際は、私のように休館日に行ってしまい出直すことがないように、開館の曜日と時間帯を確かめてくださいね。

写真1 駅前公園内のケプラーの銅像と天にそびえるような2つの塔を持った大聖堂

写真2 1626年〜1628年まで住んでいた家

写真3 他界する1630年に滞在した最後の住宅(ケプラー記念館になっている)

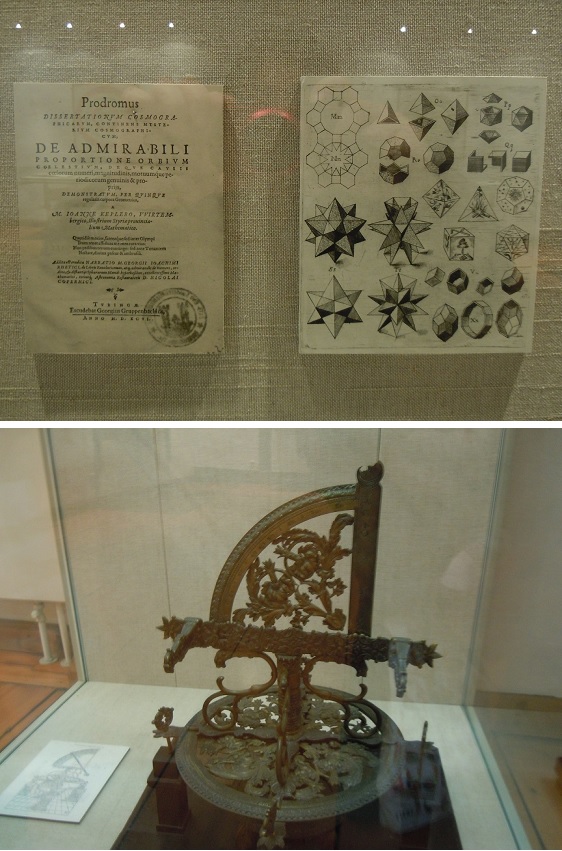

館内の展示物は盛り沢山で、お馴染みのケプラーの3つの法則を説明してくれる電子パネルがあります(写真4)。数学者でもあるケプラーは、太陽系の5つの惑星を5つの正多面体の入れ子構造をモデルとして表現していました。

彼の頭の中でいくつもの多面体をこしらえた形跡資料もあり、ティコ・ブラーエが扱った天体観測装置も展示されています(写真5)。

写真4 ケプラーの第2法則:面積速度一定の法則

写真5 天体モデルと多面体設計、ティコ・ブラーエの観測装置

西欧は大航海時代。新たな発見をするために「外向き志向」が当時の大勢であり、正確に自分の位置を把握して安全に航海するために、天文学の研究は欠かせませんでした。

--------------------------------------

河崎哲嗣(かわさき てつし)

1964年生まれ

数学科教諭として、23年間京都府立高等学校・京都教育大学附属高等学校に勤務

2002年 京都教育大学大学院教育学研究科(修士課程)修了

2016年 大阪大学人間科学研究科博士後期課程修了

2016年 博士(人間科学)大阪大学

現 職 東海国立大学機構 岐阜大学教育学部准教授

専 攻 数学教育学,教育工学,国際遠隔協働学習,STEAM

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。