授業力をみがく

新学習指導要領で生まれ変わった「化学変化とイオン」(3)

北海道教育大学教授

田口 哲

前回,新たに扱われる「ダニエル電池」では,金属の違いによるイオンへのなりやすさの違いを調べる探究活動から,化学電池における電極間の電子移動の仕組みの理解が期待できることを述べました。

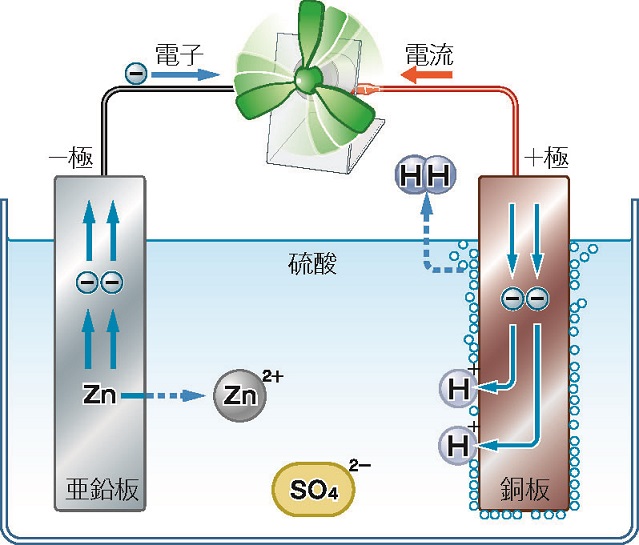

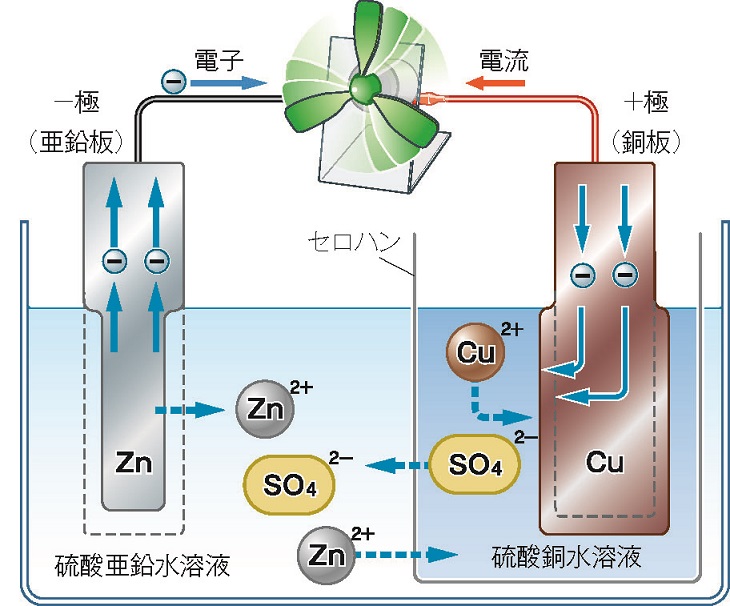

一方,これまで中学校理科で取り上げられてきた電池の代表例であるボルタ型電池(図1)と比較したダニエル電池(図2)の構造上の大きな違いは,素焼きの板やセロハンといった隔膜で硫酸亜鉛水溶液と硫酸銅水溶液の間が仕切られていることです。学習指導要領にはこの隔膜の取り扱いに関する記述はありませんが,隔膜の役割にも生徒の意識は向かうでしょう。

ボルタ電池

ダニエル電池

この隔膜には2つの役割があります。2種類の水溶液が直ちに混合しないようにすることと,隔膜の間をイオンが通過できるようにすることです。もし硝子板のようなイオンが通過できないもので2つの溶液を仕切ると電池として機能しないのです。

ダニエル電池の放電で負極の亜鉛板が溶けると,硫酸亜鉛水溶液はZn^2+が増加し電気的にプラスに偏ろうとし,正極の銅板では,亜鉛板から移動してきた電子をCu^2+が受け取ってCuが析出し,硫酸銅水溶液はCu^2+が減少し電気的にマイナスに偏ろうとします。水溶液の電気的中性は保たれなければなりませんので,この電気的偏りを打ち消すため,Zn^2+は硫酸銅水溶液側に,硫酸銅水溶液のSO4^2−は硫酸亜鉛水溶液側に隔膜を通って移動します。見方を変えると,マイナスの電気が銅板側から亜鉛板側に向かって水溶液中を移動しています。導線ではマイナスの電気(電子)が亜鉛板側から銅板側に移動しますので,電池全体で見ると,電気「回路」が形成され,マイナスの電気が時計回りで移動しています。学習指導要領上の学習内容ではありませんが,「導線中の電子移動」に加え「溶液中のイオンの移動」も一体的に捉え,回路を形成して電池内を電流が流れていることも気付かせてあげてください。

------------------------------------------------------------

田口 哲 先生

1968年北海道生まれ。北海道教育大学卒業。北海道大学大学院理学研究科修士課程・同大学院地球環境科学研究科博士課程修了。博士(地球環境科学)。北海道教育大学講師,准教授を経て2011年教授,2019年から札幌校キャンパス長。専門は物理化学,化学教育。1999〜2001年大学入試センター教科専門委員会委員,2006〜2011年大学入試センター教科科目第2委員会委員。化学教育ジャーナル(CEJ)編集委員。著書「理科教育学−教師とこれから教師になる人のために−」(東京教学社)「解説実験書 新しい北海道の理科」(北海道教育大学)。電気化学・物理化学に関する論文,化学教育に関する論文等多数。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。