授業力をみがく

ICT活用に至る計算機と数学の背景① -教科書の発展とともに-

岐阜大学教育学部 教授 河崎 哲嗣

ICTは「Information and Communication Technology」の略で、情報通信技術を活用したコミュニケーションを意味することを皆さんはよくご存じだと思います。コンピュータの活用の仕方を、より良く発展的に工夫・開発していくことを、それぞれの教科活動でこなしていくのでしょう。

ところが私のような年齢になって、それまで算数・数学を授業で学び、その後立場を変えて長らく教育に携わってきた者になりますと、コンピュータの誕生から現在に至るまでの変遷を生活や数学の授業の中で思いっきり浴びてきたわけです。根っこの部分においては「学校の数学授業の中でその誕生の背景を振り返らないといけない」「数学の役割や重要性を伝えないといけない」「これからの数学授業としての在り方を検証しなければいけない」という使命感のようなものが、どうしても頭を過ぎってしまいます。

次代の教員を目指す学生達には、これまでの時代経過や背景を知った上で、これからの数学授業でのICTの在り方について考えてもらおうと毎年のように語っています。

ICT活用に欠かせないのがツールです。学校の算数・数学では「数と計算」からアプローチするわけですから、「文字入力・文書作成」が主体である他教科とは扱いが異なります。教員時代は、ワードプロセッサーが登場するまでは印刷物は全て手書きで作成していましたし、もしワープロ使用時に数式が必要な時はその部分だけ手書きでした。PCが登場した際も、インターネットや表計算ソフトなどが汎用されるまでは「ワープロと何処が違うのか」「PCはなんで必要なんだ?」と意味も分からず、プログラミングやゲームに興じるだけの日々で、学校業務や授業には役に立たない無駄遣いをしていました。

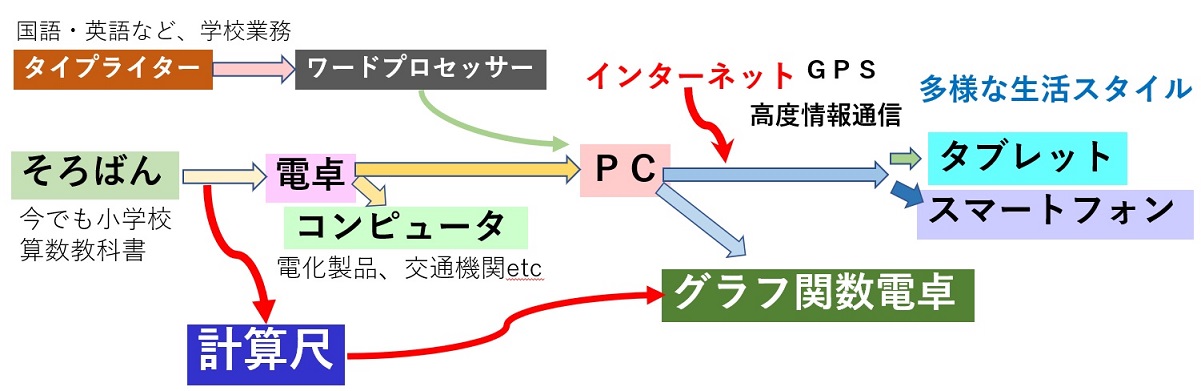

それぞれのツールの役割や扱う意義などについての詳細な解説や議論にはキリがないため、学生達にはこれらのツールの登場と「数値計算」に携わってきた数学の役割の関係をザックリと把握するように勧めています。

土木・建築・財務・暦などの迅速な計算場面に、そろばんが古き日本から扱われてきました。しかし、中学校や高校の数学で扱う指数や対数、三角比では、公式や性質を使った考えを学んでも、理数系の実験や工作などでは、それが実際にどんな数値になるのか(近似値)を知る必要があります。昭和30年代~40年代初頭では、そろばんに代わって「計算尺」が中学校と高校の数学教科書で扱われていました。その頃の私は幼少期で、中学校進学時には「計算尺」の記載は既に無くなっていました。その代わりに、そろばんの代用電子ツールのように「電卓」が初めて生活の中に入り込んできた頃でしたので、毎日のように触ってその膨大な計算力に感動し、興味の幅を拡げたことを憶えています。

もう一度図を見ますと、「計算尺」の代用電子ツールが「グラフ関数電卓」になったと言えます。今でも大学の工学部のような理系学部では、タブレットよりもこの「グラフ関数電卓」は必需品になっています。中学校や高校での数学授業でも、そろばん・計算尺の系譜を継ぐ「グラフ関数電卓」の実践例が圧倒的に豊富です。2万円弱の安価な値段で、持ち運びやすく、色々な各種センサーを繋いで沢山のデータを分析し、プログラミングも可能となっているのです。高価で多様なPCとは一線を画して、理数教育の「計算機」に特化した独特な発展を遂げていることを、数学の授業をする教師として弁えておきたいものです。

ただし、インターネットやGPS接続ができないことに活用の幅の限界を感じます。反面、アプリ開発の可能性があったとしても、系譜が異なるタブレットやスマートフォンには、「グラフ関数電卓」が拘っている程の設計はされていません。今後互いにどのようなツールに変貌を遂げていくのでしょうか。

数学の研究とともに「数値計算」に役立ってきたことを抜きにして、数学授業でのICT活用は、他教科にはない難しさ・苦しみがあると感じています。

次のコラムでは、身近な「電卓」を触ってみることにしましょう。

--------------------------------------

河崎哲嗣(かわさき てつし)

1964年生まれ

数学科教諭として、23年間京都府立高等学校・京都教育大学附属高等学校に勤務

2002年 京都教育大学大学院教育学研究科(修士課程)修了

2016年 大阪大学人間科学研究科博士後期課程修了

2016年 博士(人間科学)大阪大学

現 職 東海国立大学機構 岐阜大学教育学部教授

専 攻 数学教育学,教育工学,国際遠隔協働学習,STEAM

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。