授業のワンポイント

因数分解の指導順,因数分解の係数

数学 3年生 2025/4/1

■因数分解の公式の指導順

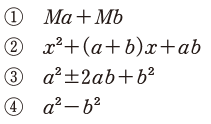

因数分解の公式を,乗法公式を指導する順序と同じ順にすると,次のようになります。

因数分解をこの順序で指導すると,「乗法の公式を逆にみると因数分解の公式になる」という見方ができ,一見指導の流れがスムーズに感じられます。しかし,この考え方は,すでに因数分解を知っている人のもので,はじめて因数分解を学ぶ生徒にとっては難しいと思われます。

xの係数が和a+b,数の項が積abとなるタイプの因数分解の公式は難しく,技術的にも,考え方の上でも生徒の負担は少なくないでしょう。しかも,この公式はしっかり身につけることが求められています。

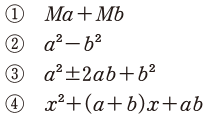

そこで教科書では,因数分解の指導を以下の順にするようにしています。

■因数分解の係数について

多項式に関する因数分解では,係数の範囲が問題になってきます。

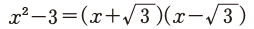

例えば,係数に無理数を認めることにすれば,次のような因数分解ができます。

例1

この時点では,平方根についての学習をしていないので,このような因数分解をする生徒はいませんが,一般的に因数分解といえば,特に断らない限り,係数は有理数の範囲で考えます。

したがって,例1のような因数分解はできないということになります。

[1章]式の展開と因数分解

1節 式の展開と因数分解

3 因数分解(教科書p.23〜29)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。