授業のワンポイント

電池とイオン

■硝酸銀水溶液に銅片を入れたときの様子

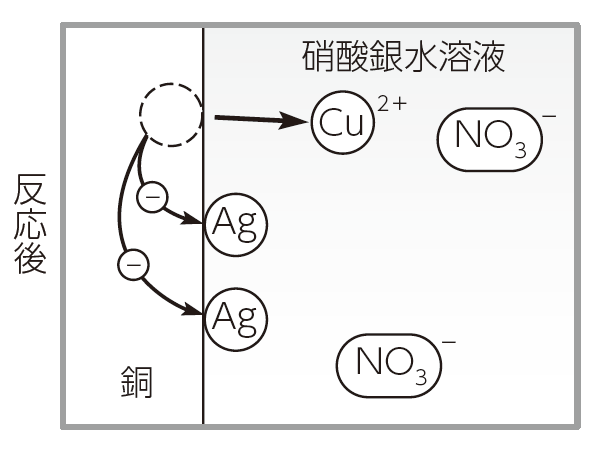

まず、章の導入写真を生徒に見せ、このような反応がなぜ起こるのかを考えさせます。銅と銀のイオンへのなりやすさの違いが原因になっていますが、以下のような図を描いて説明すると分かりやすいでしょう。

かきこみ例

金属を電解質水溶液に入れたときの変化を原子やイオンの概念に基づいて考えるのは、生徒にとって初めての学習なので、モデルでの表現が多様になると予想されます。モデルの図とともに、図の説明を記述させたり、口頭で発表させたりしたいところです。そうすることで、生徒がどのように現象を捉えているのか、どこでつまずいているのかを具体的に知ることができます。

■金属のイオンへのなりやすさ

銅、亜鉛、マグネシウムのイオンへのなりやすさの順番を見いださせ、探求的に課題を解決する機会を持たせることがねらいです。

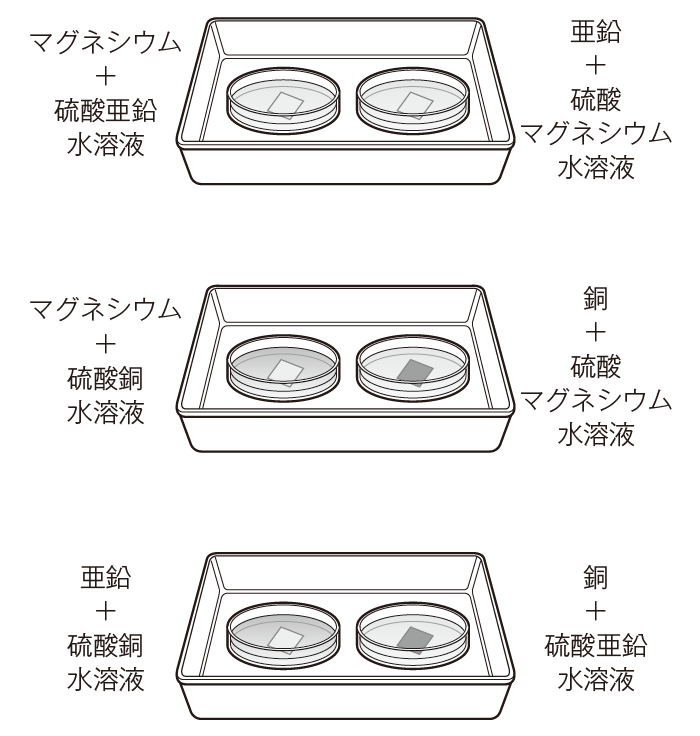

10mm四方の銅片、亜鉛片、マグネシウム片を2枚ずつ、5%の硫酸銅水溶液、硫酸亜鉛水溶液、硫酸マグネシウム水溶液を用意し、それぞれの種類の金属片を複数の種類の水溶液の中に入れ、反応を見ます。ある金属に同じ金属の硫酸塩水溶液を加えた場合、変化が起こらないと生徒は考えるが、実際にはわずかに反応が起こってしまう場合があります。この混乱を避けるために、同種の金属と硫酸塩水溶液の組み合わせの実験は行わないものとします。

少量の薬品で実験結果を比較することができるように、マイクロプレートを使用するとよいでしょう。廃液を減らすこともできます。どのウェル(マイクロプレートの穴)にどの金属と水溶液を入れたのかわからなくならないように、白い台紙や探Qシートを活用して、金属名と水溶液名を書きこんでおきましょう。

点眼びんやスポイトを用いると、誤って水滴が飛んできてしまうことがあるので、この実験では必ず保護眼鏡を着用し、直接手で触れないようにさせましょう。もし、目に入った場合には、多量の流水で洗わせてください。

<ペトリ皿や卵のパックを用いた実験>

マイクロプレートがない場合は、ペトリ皿、試験管、卵のパック容器などで代用することもできます。

ペトリ皿を用いた実験

■ダニエル電池の製作

ダニエル電池を製作し、化学エネルギーが電気エネルギーに変換されることを見いださせることがねらいです。また、ダニエル電池の製作を通じて、電池の基本的なしくみを考察させることも目的の1つです。

アクリル容器とセロハンを使った方法(A)、ろ紙とセロハンを使った方法(B)の2通りがありますが、それぞれの長所と短所を理解した上でどちらかを選択して行いましょう。A、Bとも、亜鉛板と銅板のサイズは20mm×70mmを想定しています。教材会社からも販売されていますが、ホームセンターなどで購入したものを切って使用することもできます。亜鉛板と銅板のサイズが小さいと、取り出せる電流も小さくなります。保管している金属板は表面がさびていることが多いので、紙やすりなどでさびを落としておくようにしましょう。

探Q実験3「金属のイオンへのなりやすさ」と同様、水溶液の取り扱いには特に注意させ、必ず保護眼鏡を着用させてください。

[物質]化学変化とイオン

2章 電池とイオン(教科書p.122〜139)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。