授業のワンポイント

反比例のグラフ

■反比例のグラフ

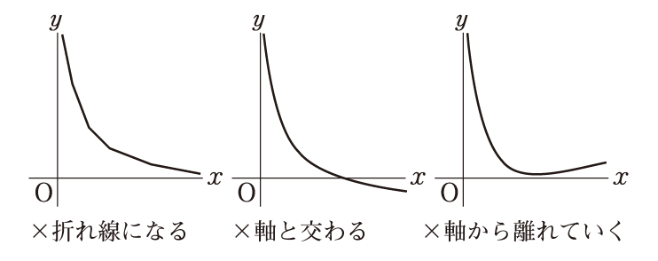

反比例のグラフについてまとめを行う際には,以下のことを再度確認させるようにしましょう。

・なめらかな曲線である。

・x軸やy軸に接したり,交わったりしない。

・x軸やy軸から離れていかない。

また,ICTを活用して,x,yの値を大きくしたり,小さくしたりした場合の反比例のグラフを見せることで,軸と交わらないことや,軸から離れていかないことについて,視覚的にとらえさせるとよいでしょう。

■数学的活動「まとめよう」

p.138の「まとめよう」は,比例の関係と反比例の関係について,自分で項目を設定して比較しながら整理をする活動です。

項目の例として,「変化のようす」と「グラフの形」を取り上げていますが,ほかの観点でも比較させるようにするとよいでしょう。

<特徴を比較する項目の例>

〔式について〕

・値が一定となるxとyの関係

(xとyの値の商や積)

〔表について〕

・xとyの関係を表に表したときの対応や変化のようす

〔グラフについて〕

・グラフの概形をことばで表す

(比例…原点を通る直線,反比例…双曲線)

・aの値による変化

(a>0,a<0)

自分の考えをまとめた後には,グループなどで意見を交流する機会を設け,個人で気づかなかった視点を再確認させることも,理解を深めるのに有効です。

学習した関数の特徴を整理したり,比較したりする活動は,2年の「一次関数」,3年の「関数 y=ax^2」にも用意しています。1年のこの時点で特徴を比較する経験をしておくことで,上級学年で同様の活動に取り組むときに,より深い視点を生徒自ら設定することができるようにしています。また,その際には,1年のこの章で学習した比例,反比例をふり返ることも意識させて取り組むようにしましょう。

[4章]変化と対応

3節 反比例(教科書p.130〜138)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。