授業のワンポイント

光が鏡ではね返るときの進み方

■光の道すじを調べる実験

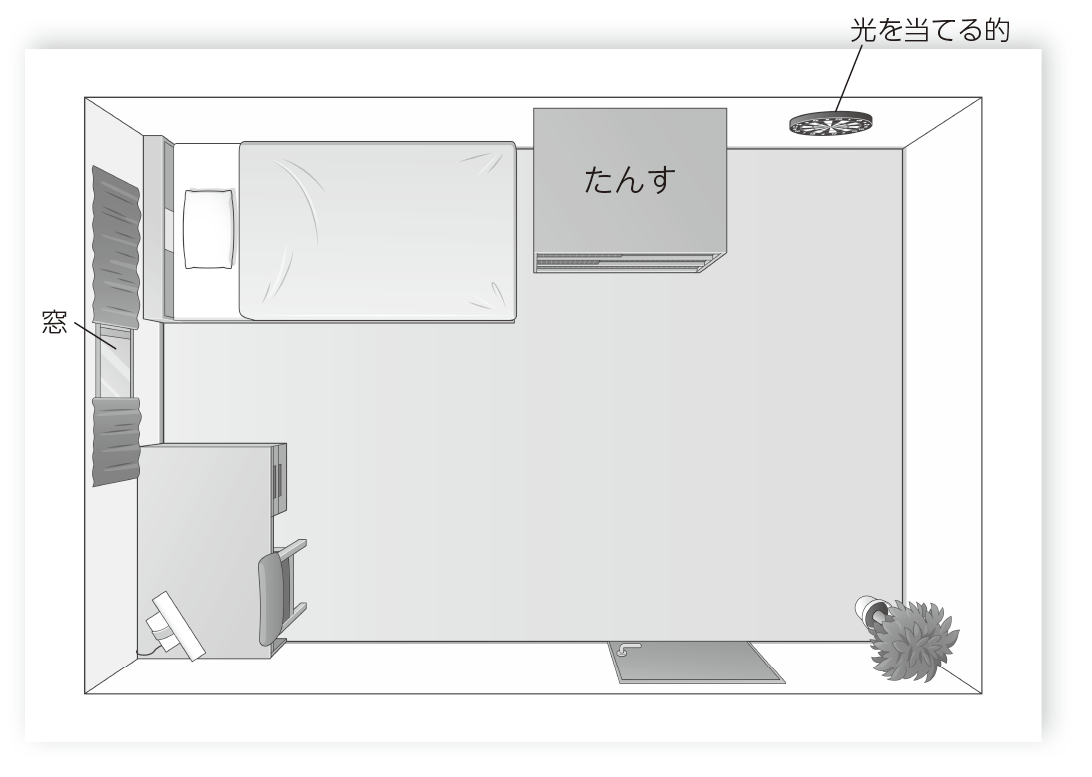

小学校3年の復習と課題発見を兼ねて、鏡で光を反射させて的に当てる実験に、ゲーム感覚で取り組みます。

下の図を参考に、紙に上から見た部屋の窓や家具の線をかき、光を当てる的を壁にかきこみます。そして、太陽の光に見立てたLED電球の光を、短い隙間(スリット)を通して細くし、窓の位置から部屋の中に入れます。続いて光を鏡で2〜3回はね返し、決めた的の位置に光が当たるように、鏡の位置や向きを調節します。

最後に、光の道すじを紙に記録し、この記録から、光がどのように進むのかを生徒に考察させます。

なお、太陽の光に見立てるのは、LED電球かLED光源装置(100円ショップにあるLEDズームライトでもよい)にします。鏡で反射した光が目に入るのを避けるため、レーザーポインターは用いないようにしましょう。

紙にかく部屋の例

■光が鏡ではね返るときの進み方

「光の道すじを調べる実験」で得た考察をもとに、この実験を通して、より詳しい光の性質を調べていきます。具体的には、光が鏡で反射するとき、入射角と反射角が等しくなるように進むことを見いださせます。また、この実験を通して、実験レポートの書き方を身につけさせます。特に、「結果」と「考察」の区別をしっかりとつけさせます。

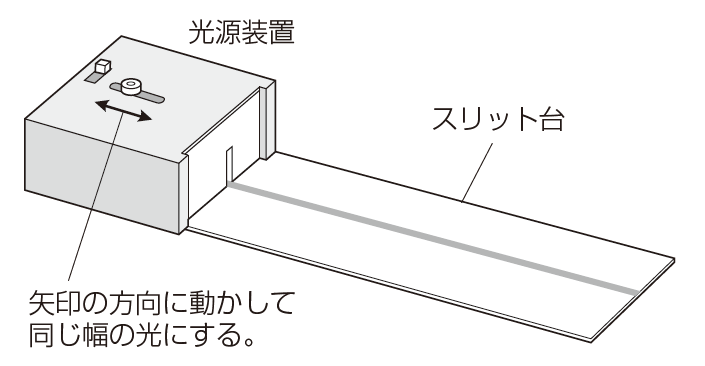

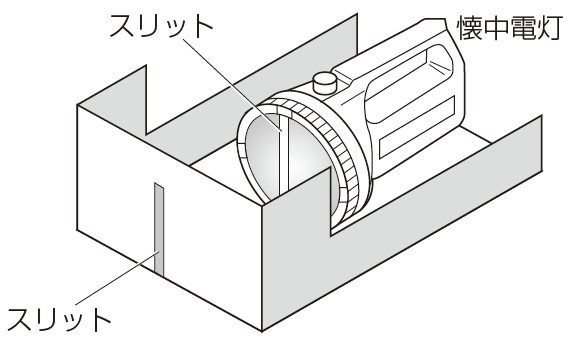

まずは、光源について、次の図のような通常の光源装置もしくは懐中電灯を用いた光源装置を使用します。懐中電灯を用いる場合には、厚紙でスリットを作り、その後ろに懐中電灯をセットします。光が広がるときは、もう1つスリットをつけましょう。この光源装置は光が弱いという欠点がありますが、安全性に優れているので、生徒に自由に使用させることができます。

【光源装置の例】

続いて分度器に鏡を垂直に固定し、入射角を定め、分度器の中心に光源装置から光を当てます。そしてはね返った光の角度(反射角)を読み取り、表に書きます。入射角をさまざまに変え、これまでの実験を繰り返します。実験の際、入射角や反射角という言葉を使わず、角Aや角Bなどと記号で表すようとよいでしょう。

これらの実験結果から、入射角と反射角にどのような関係があるのか、生徒に考察させます。

なお、レーザーポインターを使用する場合は,事故を避けるため,以下に注意してください。

・2001年以前に購入したものは、光の強度の制限が規格外なので、使用しない。

・規格内のものであっても、人に向けない・長時間光を見つめない・必要なときだけ点灯することを厳守する。

【生徒のつまずき】

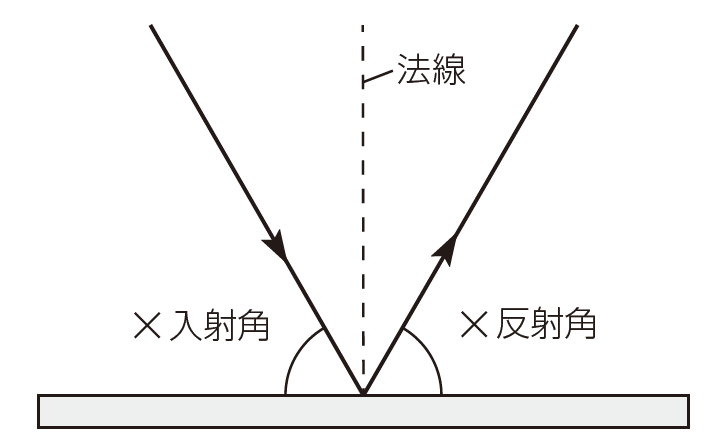

鏡の面に垂直に引いた直線(法線)は目に見えないため、入射角、反射角を次図のように、鏡の面と入射光、反射光との間の角と捉えてしまう生徒が多く見られます。鏡の面に垂直な直線をしっかりとかき、この直線と入射光、反射光との間がそれぞれ入射角、反射角であること強調しておきたいところです。

生徒の間違いの例

[エネルギー]光・音・力による現象

1章 光による現象(教科書p.198〜221)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。