今知りたい授業のワンポイント

おもちゃの工夫、遊び方やルールの工夫

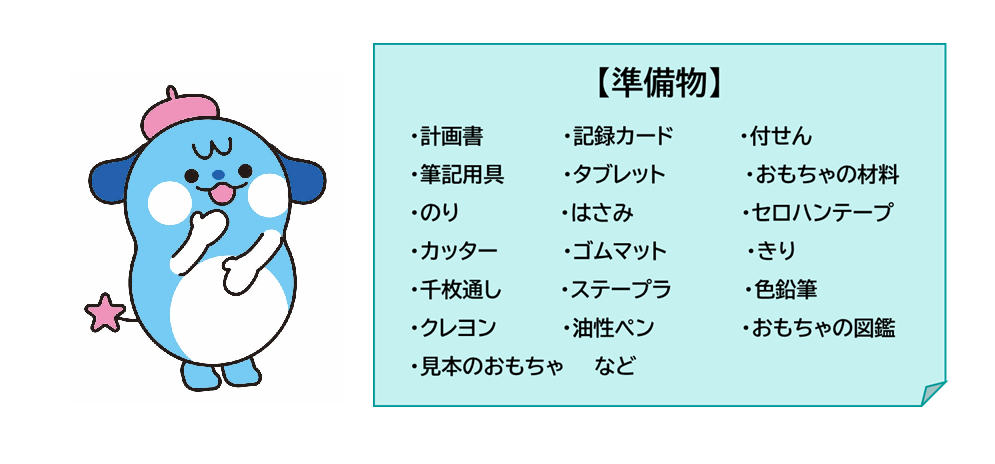

■視点をもって取り組む

前の授業で書いた計画書や記録カード、撮影した写真や動画などをもとに、どうすれば自分のおもちゃを改良することができるのかを考えさせます。「もっと高く」「もっと速く」「もっと遠く」「もっと丈夫に」「もっと滑らかに」なそ、改良したい視点を明確に意識させることで、自分が工夫した点と、それに伴う動きの変化を関係づけて考えることができるようになります。

■気づきの質を高めるために

おもちゃ作りにおいて、気づきの質を高めるには、「作る」「遊ぶ」「工夫する」、そしてまた「作り直す」「遊ぶ」「さらに工夫する」という過程が必要です。

その際、特に重要なのが友だちとの関わりです。友だちとの競争や交流を適切に取り入れることで、子どもは約束やルールを守ることの大切さやそれによって遊ぶ楽しさが増すことに気づきます。また、友だちのよさや自分との違いに気づいたり、相手の考えを尊重できる態度が身についていきます。

■工夫を重ねるきっかけづくり

一度でき上がったらそれで満足する子どもがいます。そうした子どもには、「もっと遠くまで走るようにするにはどうすればいいかな?「友だちはどんな工夫をしているかな?」などと問いかけて、繰り返し試したり、友だちと比べたりしたくなるように導きましょう。

また、写真や動画を活用して、工夫する前と後を比べさせたり、友だちの工夫ポイントを見せたりして、本人や友だちの頑張りを捉えることができるようにすると、活動への意欲がいっそう高まります。

■相手の立場になって考える

自分たちが作ったおもちゃをより多くの人に楽しんでもらうには、相手意識をもって準備することが大切です。例えば、「小さい子は、もう少し前から投げるようにするといいね」「たくさん遊べるようにおもちゃの数を増やしたほうがいいね」「遊び方がわからないときのために、説明する人をつけたほうがいいね」など、相手を思いやる意見が出たときは、それを称賛し、クラス全体で共有しましょう。

ルールや遊び方が複雑になり過ぎているグループには、「みんなで楽しく遊ぶ」という視点を意識するよう声をかけましょう。違うグループの友だちに自分たちのルールや遊び方で遊んでもらい、アドバイスしてもらうことも効果的です。

■各教科との関連を意識して

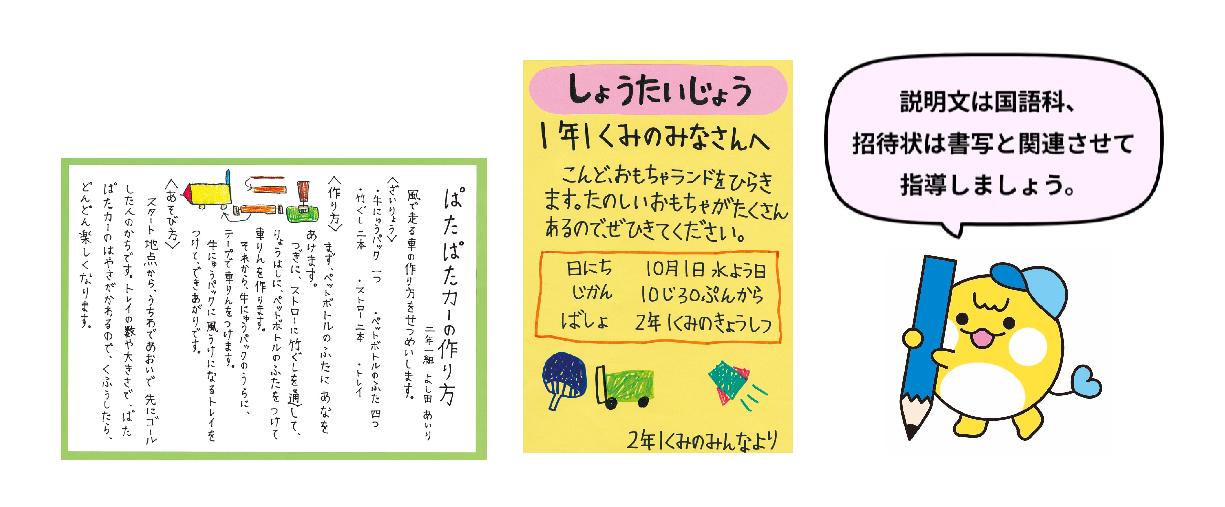

子どもから「おもちゃの説明文を作って配りたい」「招待状を作って渡したい」などのアイデアが出た場合は、国語科や書写の時間を活用し、柔軟なカリキュラムを編成するとよいでしょう。

せかいで ひとつ わたしの おもちゃ(教科書p.66〜69)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。