今知りたい授業のワンポイント

計算のきまり

算数 6年生 2025/2/6

■計算の意味と順序

小学校で指導される加減乗除の四則は、すべてa*b=cの形の計算です。この四則計算の含む意味内容には、次の2通りの場合があります。(1の場合のbをオペレータといいます。)

1.量aに対して、bが働いて、量cが出てくる。

b

a → c

2.2つの量a、bに対して、量cが決まってくる。

(a、b) → c

このような一般的なことを児童に教える必要はありませんが、四則がどのような場合に使われるものであるかをまとめさせましょう。

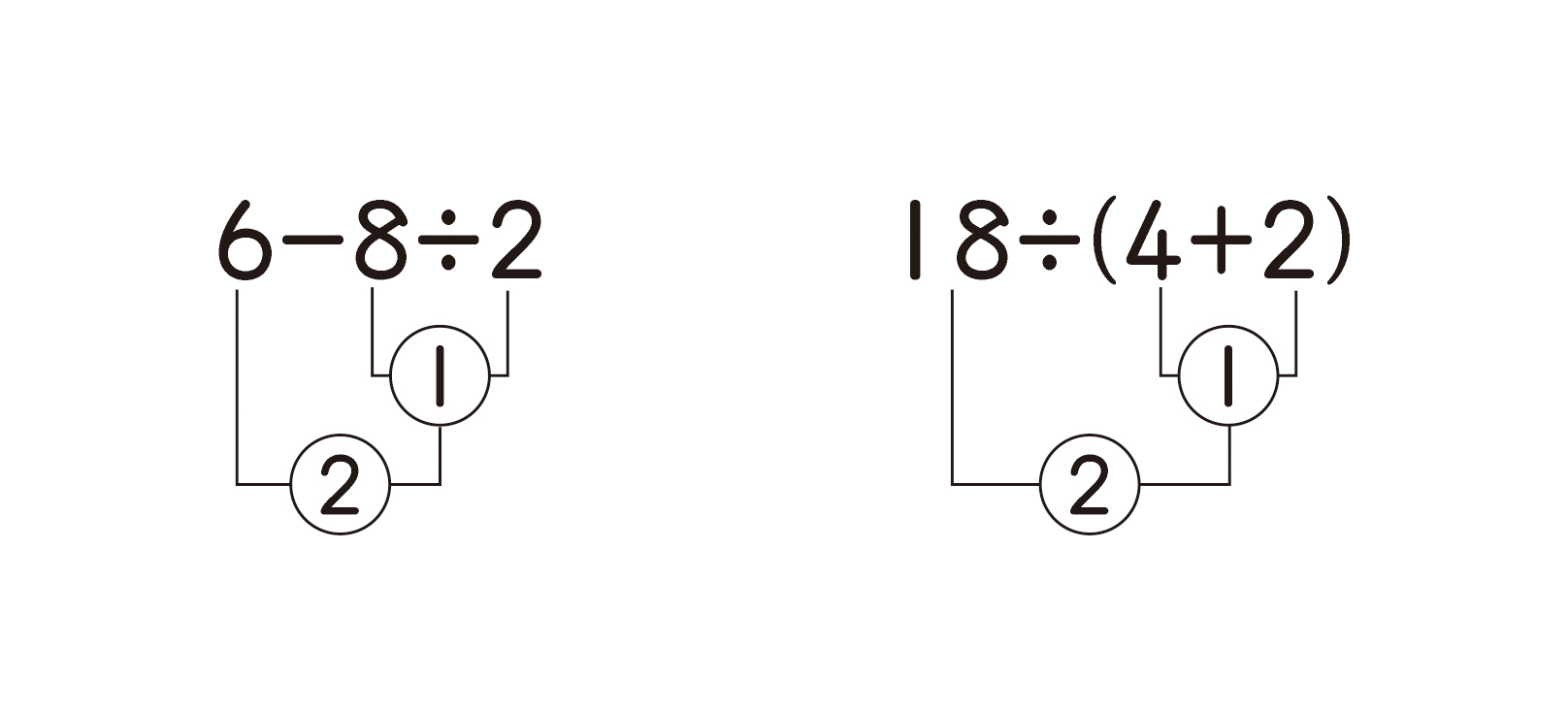

また、計算は、その順序をはっきりさせておく必要があります。特に、「乗除先行」「( )の用法」については、下のような例を示して、具体的な問題で復習すると効果的です。

■計算のきまり

交換・結合・分配の法則などは、第2学年から順次学習してきており、それらが整数、小数、分数のどんな数に対しても成り立つことは、それぞれの数の計算の中で理解させてきています。これをa、bなどを利用して表せることをわからせることが大切です。

数学で、計算のことを演繹的に論じる場合には、交換・結合・分配の3つの法則と、逆算の可能性をもとにして考えていきます。しかし、小学校では具体的な数の取り扱いが中心なので、計算法則などの数の仕組みを特に意識する必要はありません。

ところが、中学生になって、抽象性が増し、文字の式の計算などを取り扱う段階になると、計算の仕組みがはっきりしていなければ誤りを犯しますし、よく理解できないことになります。その意味から、計算の仕組みをまとめておくようにしています。

算数のまとめ(教科書p.208〜229)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。