今知りたい授業のワンポイント

温度による金ぞくの体積の変化

■準備のポイント

金属の体積が変化していることを確かめる実験装置を、児童が発案することはほとんどないと考えられます。そこで、金属球膨張試験器を提示することになりますが、体積が大きくなれば、狭いところを通りにくくなるくらいの発想が出たところで、実験装置を提示することが望ましいです。

金属球膨張器は、金属球1個と金属環1個または2個から構成されていて、金属球の大きさにも何種類かあるので、実情に合わせて選びます。

実際に実験をする前に、児童に金属球膨張試験器を扱わせ、火傷をしないような操作を練習させます。

金属球を冷やすために、用意する空き缶は、金属球が簡単に入る大きさのものがよいでしょう。また、水を入れ過ぎてしまわないように、金属球を熱する前に、一度沈めてみて、水の量を確認させるとよいでしょう。

■実験のポイント

実験用ガスコンロやガスバーナーを使う場合は、炎全体が完全燃焼している状態なので、金属球を炎の中に入れて熱するのが効率的ですが、アルコールランプを使う場合は、炎の先端部分で熱するのが効率的です。

実験用ガスコンロで加熱する場合は、1分ほどで穴を通らなくなるまで体積が大きくなります。それ以上の加熱はさせないようにしましょう。

金属球が輪を通るか通らないかだけに着目してしまい、考察ができない場合もあるので、必要に応じて、金属球が輪を通らないということは、体積が大きくなったということを確認しましょう。

■金属の体積変化の利用

金属による膨張率の違いを利用したものに、バイメタルがあります。バイメタルは、膨張率の異なる2種類の金属をはり合わせたもので、熱すると膨張率の差により、曲がる性質を利用して、温度センサーと同じようなはたらきをします。電気コタツのサーモスタットや天ぷらを揚げる油の温度をはかる温度計、トースターなどに利用されています。

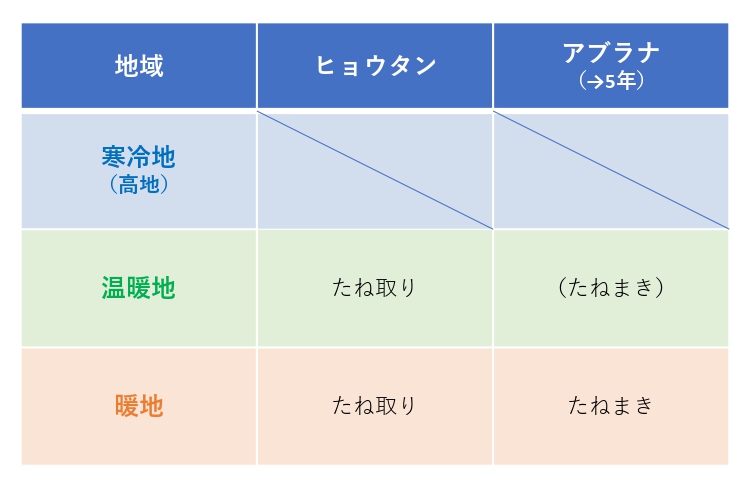

★11月の植物栽培情報

( )内は同じ植物を栽培している学年。地域や気候によって、時期が前後することがある。

8.温度とものの変化(1)ものの温度と体積(教科書p.114〜127)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。