今知りたい授業のワンポイント

ものの燃え方と空気の動き、気体による燃え方のちがい

■実験1「ものの燃え方と空気の動き」の準備のポイント

かたくなりにくい油粘土を用いるとよいでしょう。粘土の厚みは1cm程度にします。粘土を平らにする作業は、あらかじめ教師が行うとよいでしょう。丸棒(のし棒)などを用いて、均一になるように伸ばします。粘土に切り込みを入れるためのへらを、グループに1つ用意しておきましょう。

金属の蓋は、やけどをしないように、コルク付きの蓋にします。

落ちた線香の灰や粘土の油などの片づけが行いやすいように、木の板を敷くとよいでしょう。燃え殻入れには水を入れておき、近くにぬらしたぞうきんを置いておきます。

■実験1「ものの燃え方と空気の動き」の実験のポイント

ろうそくが燃え続けるには、外からの空気が必要であることを、線香の煙の動きによって確かめることがポイントです。つまり、線香の煙の動きによって、空気の入れかわりに着目できることが大切です。

実験の結果から、空気がうまく入れかわるためには、入口と出口が必要なことは理解しやすいですが、入口と出口の位置関係までは、はっきりと把握しにくい場合があります。4年で学習した「もののあたたまり方」で、あたためられた空気が上へ移動することを思い出すなどしながら、理解を深めるようにしましょう。

■実験2「気体による燃え方のちがい」の準備のポイント

水上置換法で酸素を集めるとき、瓶を完全に水に沈めなくてはなりません。水槽に十分な量の水を入れておくようにしましょう。

■実験2「気体による燃え方のちがい」の実験のポイント

酸素中ではものが明るく光って燃えることや、燃えるものがどんどん減っていくことにも気づくようにしましょう。

窒素中や二酸化炭素中では、上から入れた炎が瓶の口より低くなったときに消えることから、目に見えない窒素や二酸化炭素が、瓶の中で場所を占めていることを実感できます。

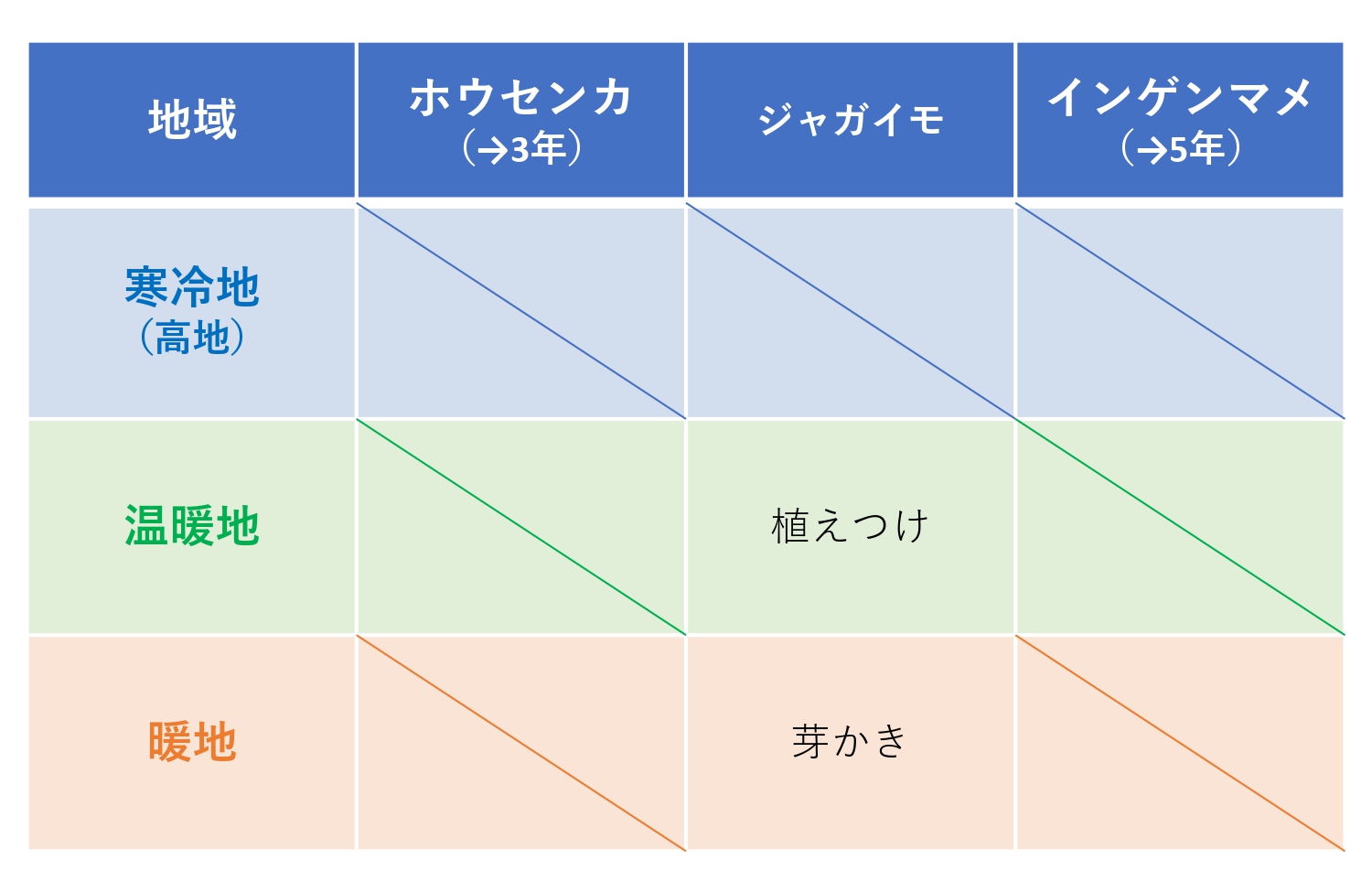

★3月の植物栽培情報

6年の実験で使用するジャガイモは、温暖地では4月ごろには品切れになることが多いため、できるだけ3月のうちに植えつけを行っておきましょう。

( )内は同じ植物を栽培している学年。地域や気候によって、時期が前後することがある。

1.ものが燃えるしくみ(教科書p.10〜25)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。