今知りたい授業のワンポイント

永久磁石と電磁石

■関連する既習内容

磁石や電流の学習を思い出しながら、興味関心を高めます。

・第3学年「8.電気で明かりをつけよう」「9.じしゃくのふしぎ」ほか

鉄でできたものには磁石はつくが、鉄以外の金属は磁石につかないこと、磁石の同じ極どうしは退け合い、異なる極どうしは引き合うことを学習しています。

また、回路がとぎれていると、電流が流れないことを学習しています。

・第4学年「4.電気のはたらき」ほか

モーターの向きなどが変わるのは、電流の向きが変わることと関係していることを学習しています。また、モーターを速く回すには、乾電池を直列つなぎにして大きな電流を流せばよいことを学習しています。

■導入での活動のポイント

永久磁石と電磁石の比較を通して、電磁石のつくりやはたらきに興味・関心がもてるようにします。

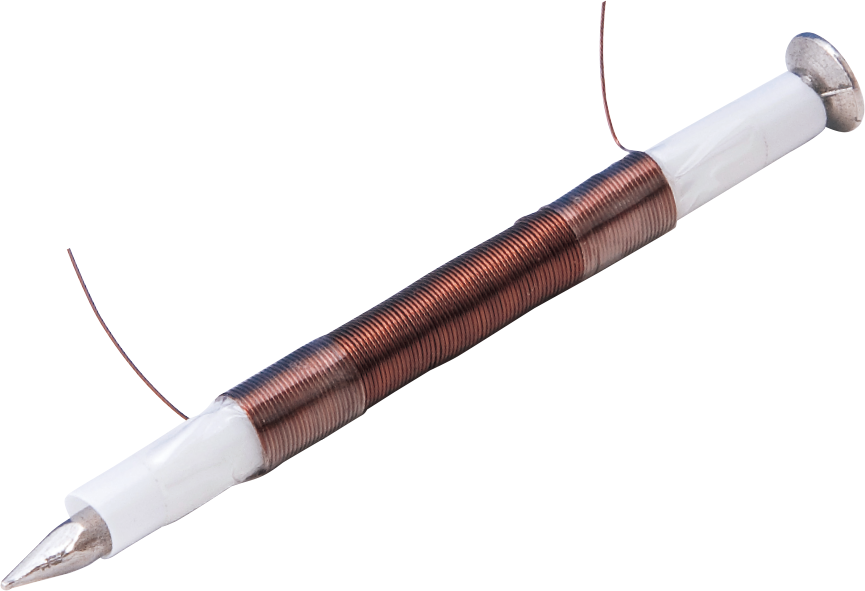

導入で提示する電磁石は、あらかじめ作成しておいたものを提示します。次時でエナメル線を用いたコイルを作成する活動がありますが、ビニール被覆導線を用いた既成の電磁石を提示してもよいでしょう。

永久磁石(棒磁石)

電磁石

■鉄心にするくぎの焼きなまし

鉄には、針金や鉄くぎのような「軟鉄」と、縫い針や木ねじのような「鋼鉄」があります。鋼鉄は、いったん磁化されると磁力が消えにくいため、電磁石の鉄心には、軟鉄を使います。鉄くぎを使っても、磁力が残る場合がありますが、「焼きなまし(鉄を強く熱した後、ゆっくり冷ますこと)」をすると、よりよい結果が得られます。

■コイルのつくり方

[エナメル線を上手に巻く]

必要なエナメル線の長さは、ストローとエナメル線の太さによって変わるため、あらかじめ調べておく必要があります。太さ0.4mmのエナメル線では、50回巻きで約1.5m、100回巻きで約2.5m、200回巻きで約4mになります。

ストローに巻く前に、単一乾電池などに巻きつけておくと、製作中にエナメル線がからまることが少なくなります。

[エナメルの取り方]

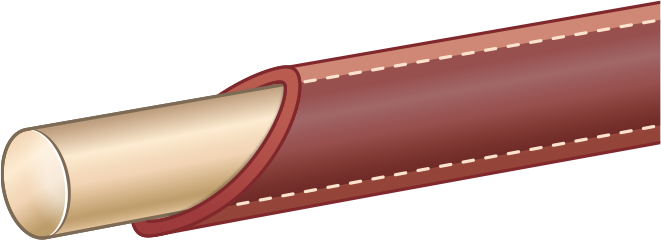

エナメル線のエナメルのはがし方が不十分であると、乾電池の極と接触不良を起こします。これを防ぐためには、図のようにしてエナメルを燃やしてから、紙やすりではがし取るとよいでしょう。エナメル線の端をアルコールランプなどの炎に入れると、2〜3秒間炎を出してエナメルが燃えます。

エナメル線の構造

9.電流と電磁石(教科書p.162〜179)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ4のいずれか一方はご入力ください。