授業のワンポイント

動物の体のつくりとはたらき

■唾液のはたらき

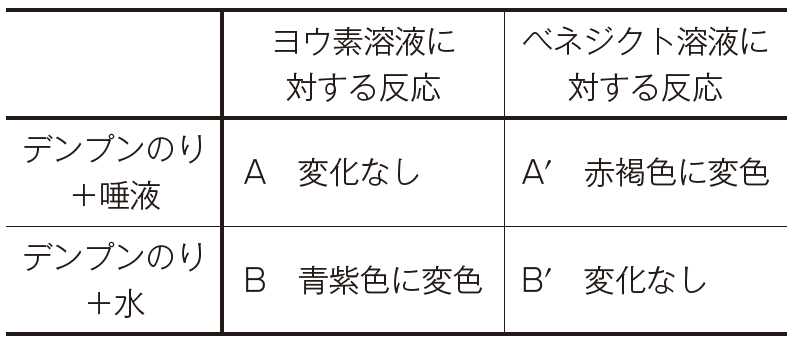

唾液には、デンプンを分解するはたらきがあることを理解させます。また、消化や吸収の学習への関心を高めさせるとともに、唾液のかわりに水を入れた試験管の実験を通して、対照実験の意義を確認させたいところです。

試験管を4本準備し、2本には1%デンプンのりと唾液を加えAとして、もう2本には1%デンプンのりと水を入れてBとします。1%デンプンのりは、水99gに1gの割合でデンプンを加えて加熱し、溶かしてつくります。デンプンは、スーパーマーケットなどで売っているかたくり粉(ただし、可溶性デンプンはオリゴ糖を含むので使用は避けます)を使ってもよいでしょう。

試験管AとB(見た目では判別できないので、サインペンで記号をつけておきます)の1本ずつにヨウ素溶液を加えて反応を観察し、残りの1本ずつにはベネジクト溶液を加えてから、沸騰石を入れ、よく振りながらバーナーで加熱し、同様に反応を観察します。観察結果は次の表のようになるので、この結果から、唾液の性質を生徒に考察させましょう。

予想される実験結果

■デンプンとブドウ糖の分子の大きさを比べる実験

デンプンの分子よりブドウ糖の分子の方が小さいことを、実験によって確認します。

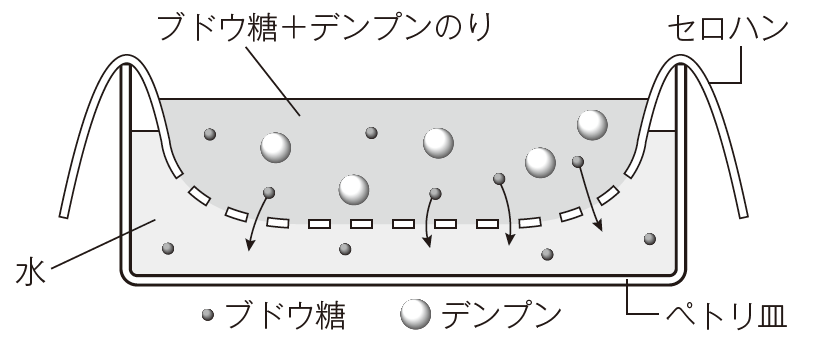

まず、水で湿らせた透析用セロハンチューブの一端をたこ糸でしばり、この中にデンプン溶液とブドウ糖溶液を等量入れて上端もたこ糸でしばります。セロハンチューブが手に入らない場合は、下の図のようにセロハンを用いてもよいでしょう。

セロハンを用いた実験の一例

このセロハンチューブの外側を水で洗った後に、水を入れた大型試験管に入れます。そして15分後、セロハンチューブを引き出し、大型試験管内の水を2本の試験管にとりわけ、唾液に関する実験と同様にヨウ素溶液とベネジクト溶液の反応を調べます。

これらの反応から大型試験管内に含まれる物質を予想し、デンプンとブドウ糖の分子の大きさの関係を生徒に予想させましょう。

■ヒトの肺の模型をつくってみよう

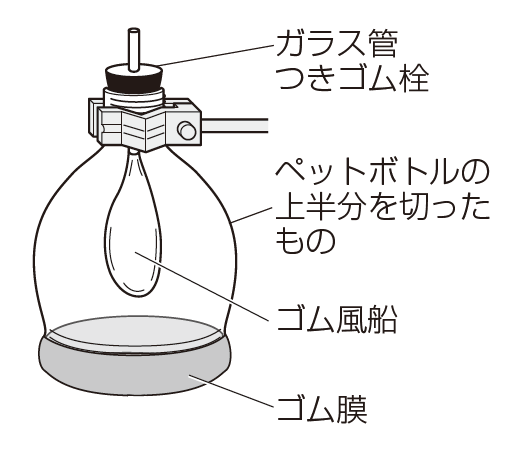

肺が空気を出し入れするしくみを、模型をつくって確かめます。模型は次のように作ります。

ペットボトルの下半分をはさみで切り取ります。続いてその切り口をゴム膜で包み、つなぎ目をビニルテープで固定します。図のように、ガラス管つきゴム栓のガラス管の先にゴム風船をつけ、空気がもれないように輪ゴムでしばりましょう。それからペットボトルの口にガラス管つきゴム栓を差し込み、完成です。ゴム膜を引いたり押したりして、ゴム風船の変化を調べましょう。

模型の様子

[生命]生物の体のつくりとはたらき

3章 動物のからだのつくりとはたらき(教科書p.33〜49)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。