授業のワンポイント

光が通りぬけるときのようす

■空気と水の間での光の進み方

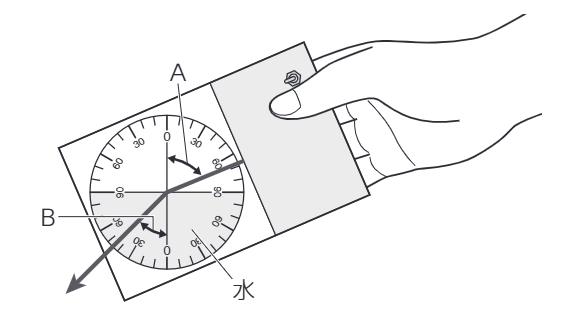

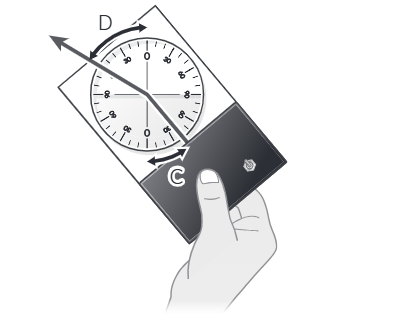

光が空気から水へ、そして逆に水から空気へと、異なる物質中へ進むときの規則性を見いださせるのがねらいです。また、この実験を通して、光の全反射に気づかせ、光源装置の使用や角度の測定に習熟させます。

装置は、市販されている小型光学用水槽を利用すると、必要なものがセットになっているので準備に手間がかかりません。この装置を傾けて入射角を設定し、そのときの反射角を読み取ります。光の道すじが見えにくい場合は、暗幕やカーテンを閉めて実験するとよいでしょう。

空気から水へ光が進むときは小型光学用水槽を斜め下に、水から空気へ光が進むときは斜め上に傾けて測定します。全反射が生じる角度を含めて入射角を何パターンか設定し、それぞれの反射角との対応をまとめさせましょう。

レーザー光源装置を用いる場合は規格内のものを用い、以下の点に注意させてください。

・絶対に人に向けない。

・使うときだけ点灯する。

・長時間光を見つめない。

■ペットボトルに光を当てる実験

水を入れた円筒形ペットボトルにスリットを通した白色光を当てて、複数の色の光に分ける実験です。

白色光はペットボトルの表面で屈折し、屈折光がペットボトルの壁面で反射し、ペットボトルから出るときに2回目の屈折をします。

うまく分光できないときは、白い紙(スクリーン)位置と角度を調整しましょう。

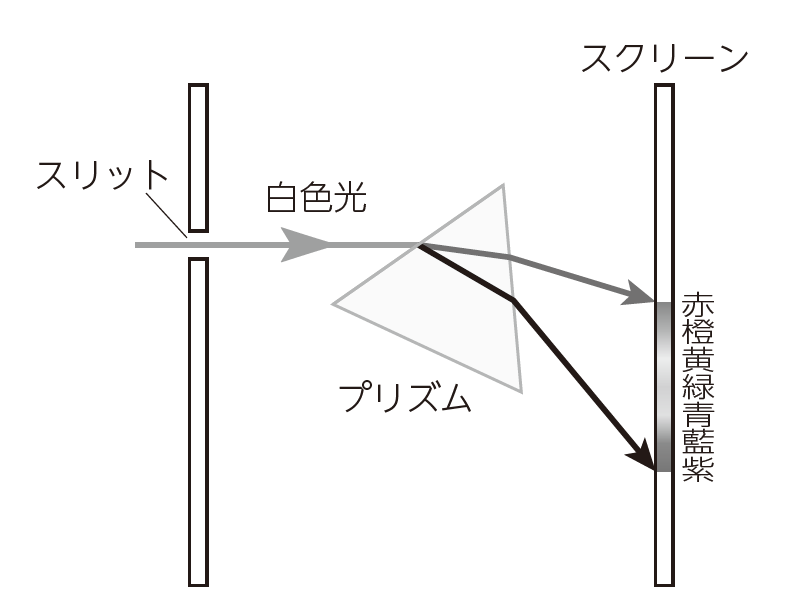

<プリズムを用いる方法>

教材として市販されているプリズムを使用して実験を行っても構いません。

まず、光源装置から出た光を、スリットを通して様々な角度からプリズムに当てます。そして、屈折した光をスクリーンに当て、スクリーンに映った光の様子を調べます。

最初の実験と同様、暗幕等を用い、部屋を暗くしたほうが、分光した光の色がはっきり分かりやすくなります。また、光を当てる角度によって、虹のような光の帯(スペクトル)ができたりできなかったりするので、スクリーンにうまく映らないときは角度を微調整するとよいでしょう。

最後に、スクリーンに映った光の色を観察させ、白色光にはどのような光が混ざっているかを考察させます。

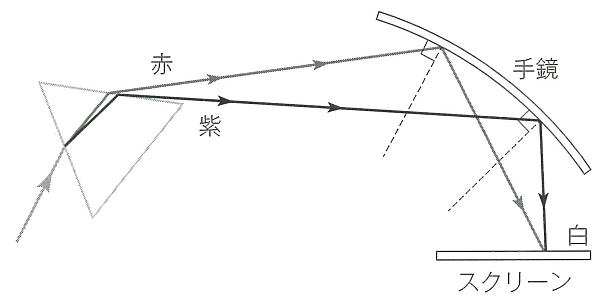

分光とは逆に、いろいろな色の光を混ぜると白色光に近づきます。

プリズムで分光した光を下図のように手鏡で受け、少し力を加えて鏡を内側に曲げると、スペクトルが白色光に戻ります。

[エネルギー]光・音・力による現象

1章 光による現象

(教科書p.198〜221)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。