授業のワンポイント

音のちがいと振動のようすの関係

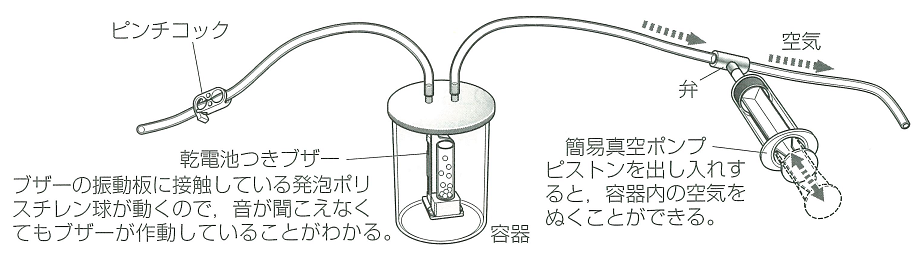

■空気が音を伝えることを調べる実験

音と振動の関係を調べる実験に先立って,空気が音を伝えることを,この実験を通して学んでおきます。具体的には,容器の中の空気を抜くと容器内からの音が外に伝わらないことを確かめます。

まずは,大気圧実験セットを次の図のように組み立てます。続いてブザーに乾電池をセットし,音が出ていることと小球が飛びはねることを確認します。容器にこのブザーを取り付け,簡易真空ポンプで空気を抜いていったときのブザーの音の大きさの変化を調べます。

この後,反対に,吸入用チューブに取り付けたピンチコックを少しずつゆるめ,空気を入れていったときの音の大きさの変化を調べます。

容器内の空気を抜いていった場合と入れていった場合で音はどのように変化したか,結果を生徒にまとめさせ,この変化から音の伝わり方についてどのようなことが言えるか,考察させましょう。

ブザーは,容器の底に置くと,音が容器に伝わり聞こえてしまうので,輪ゴムでつり,セロハンテープでしっかりふたに固定します。また,減圧した状態で無理にふたを外そうとせず,ピンチコックをゆるめて空気を入れて外しましょう。

実験の様子

■音のちがいと振動のようすの関係

音の振動は速すぎて定量的に調べるのは難しいので,音の大きさや高さと弦の振動との関係を見いだす定性的な実験と,音の大きさや高さと振動との関係を,波形を使って調べる定量的な実験に分けて行います。

①音の大きさや高さの変化

この実験では,弦をはじいて振動させ,音の大きさを変えたり,高さを変えたりしながら,弦の振動のしかたと音の大小および音の高低の関係を推測させます。

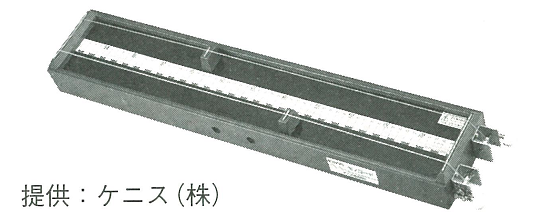

使用する器具としては,各教材会社から市販されているモノコード,ギターやウクレレ,発泡ポリスチレンの容器と輪ゴムで自作したものでもよいでしょう。

これらの実験器具を使い,弦のはじき方をいろいろと変えて,音を大きくする方法を見いだし,その時の弦の様子を調べさせます。また同様に,ことじを入れたり,手で途中を押さえたり,弦の張り方を変えたりしながら,音の高さを変える方法を見いだし,その時の弦の振動の様子を調べさせましょう。

モノコードの弦の張りは,ねじで調節せずに,ことじを入れてはじく弦の反対側を手で押さえることによって調整しましょう。ねじで行うと締めすぎて切ってしまうことがあります。

モノコード

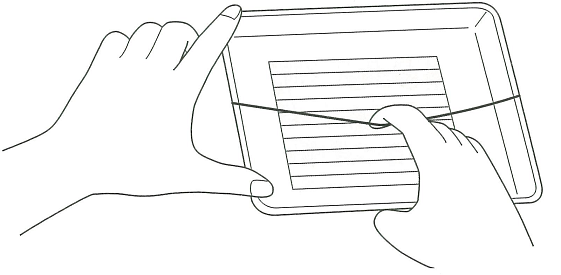

自作の実験器具

市販品を班の数だけ購入すると,費用がかかるため,弦楽器や自作の実験器具を使うとよい。

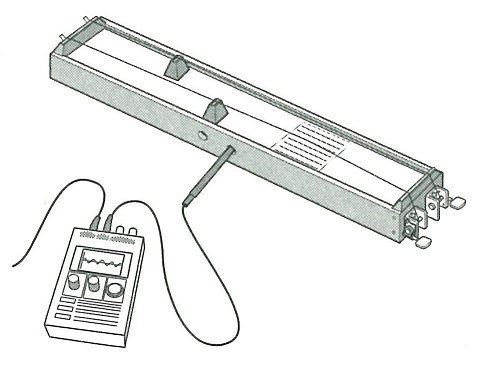

②音の大きさや高さと振動

この実験では,音の大きさや高さと振動との関係を,オシロスコープの波形を用いて解明させます。

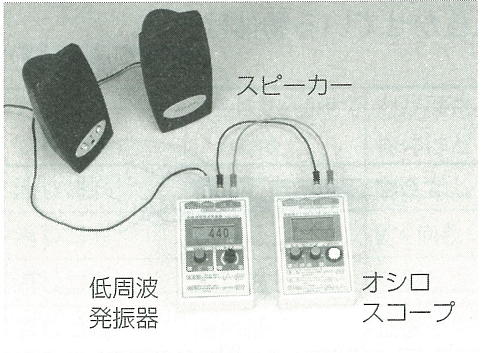

①の実験で用いたモノコードとマイクロホン付きオシロスコープ,もしくはモノコードの代わりに低周波発振器を使って装置を組み立て,実験を行います。

まず,オシロスコープの表示画面に無色透明のシートをかぶせ,弦をはじいた音をマイクロホンで拾って波形を表示させます。固定ボタンを押して波形を固定し,油性ペンで無色透明シートの上から波形をなぞります。そして,同じ音程で音を大きくしたり,同じ大きさで音を高くしたりして波形を表示させ,同様に波形を固定させてシートの上から油性ペンでなぞります。

最終的に,音の大きさや高さで波形の振れ幅や波の数がどのように変化したか,生徒に考えさせましょう。

モノコードを使った実験の様子

低周波発振器を使った実験の様子

[エネルギー]光・音・力による現象

2章 音による現象(教科書p.228~235)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。