���Ƃ̃����|�C���g

���̂̂��G�l���M�[�Ƃ��̕ϊ�

�����̂̂��G�l���M�[�Ƒ����⎿�ʂ̊W

�@���̂��^�����Ă���Ƃ��ɂ��G�l���M�[�̑傫�����A���̂̑����⎿�ʂƂǂ̂悤�ȊW�ɂ��邩�ׂ�����̂��˂炢�ł��B�܂��A���̎�����ʂ��āA����f�[�^��\�ɂ܂Ƃ߂���A�O���t���쐬�����肷��Z�\��g�ɂ������܂��B

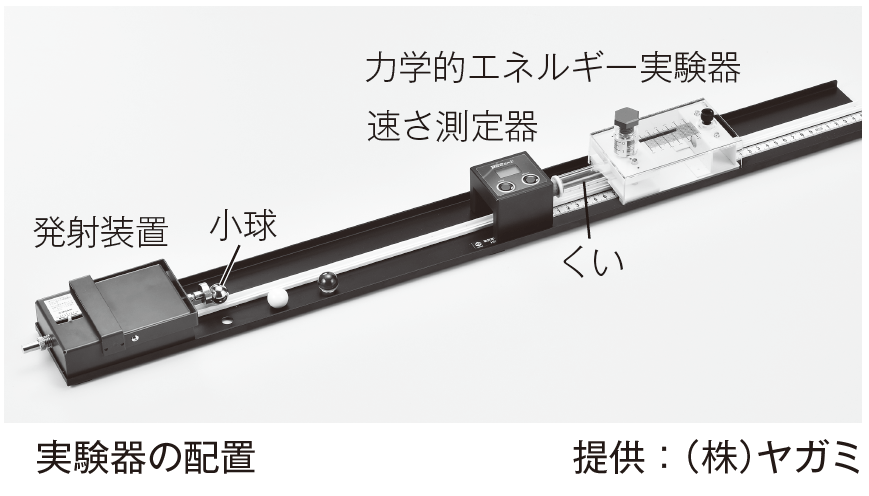

�@�^���G�l���M�[�𑪒肵�Ă��邱�Ƃm�ɂ��邽�߂ɁA���������ɏ����˂ł���s�̗̂͊w�I�G�l���M�[������̃Z�b�g�i�^���G�l���M�[������j���g���ƁA�����Ɏ�Ԃ�������܂���B

�@�܂��A���̃Z�b�g�̔��ˑ��u�͂ˎ��ŁA3�i�K�̑����őł��o���A�����̒������ł��܂��B���ʂ̈قȂ鏬�����قړ��������őł��o�����Ƃ��ł��܂��B

�@�G�l���M�[�Ƒ����̊W�ׂ�ꍇ

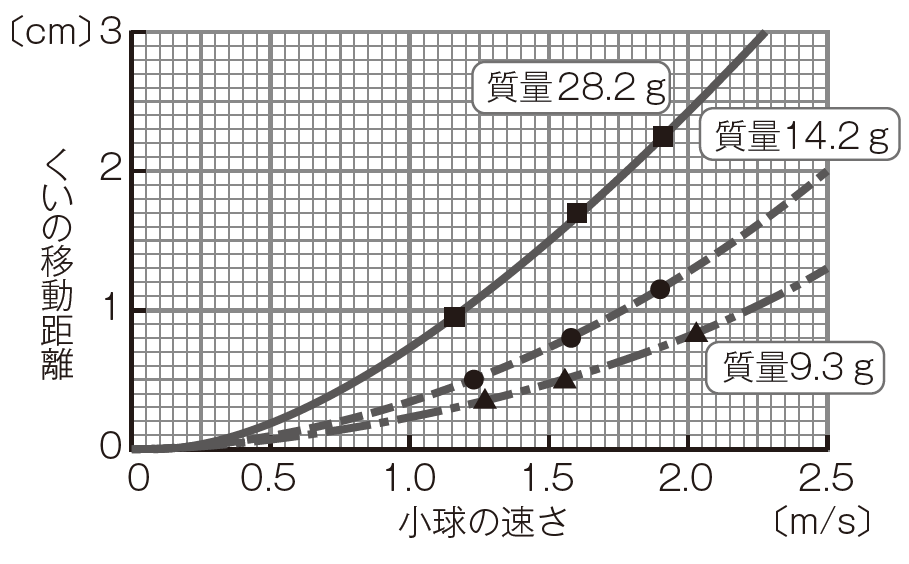

�@���������������őł��o���A�����̈ړ�������3�肵�āA���̕��ς�\�ɋL�^���܂��B�����͂˂��Ŕ��������܂��B�܂��A���������̕\���́Am/s�ɂ��Ă����܂��B���ɁA����������ʂ̑����őł��o���A���l�ɕ��ς��L�^���܂��B�����̑�����3�i�K�ɕς������܂��傤�B

�A�G�l���M�[�Ǝ��ʂ̊W�ׂ�ꍇ

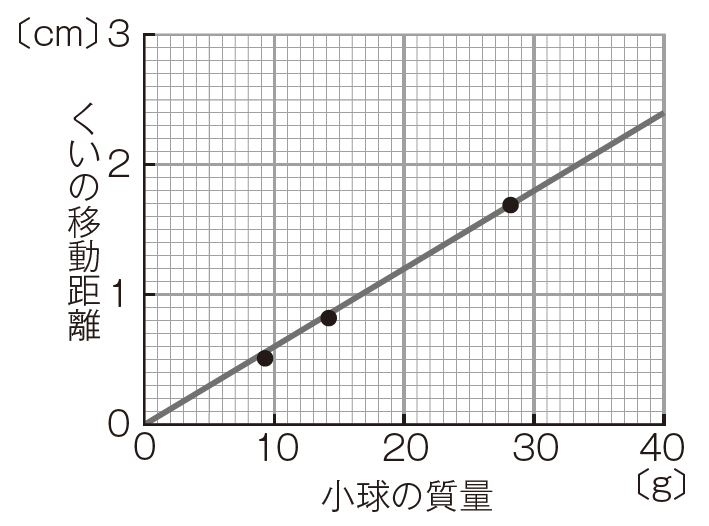

�@���ʂ̈قȂ鏬����3��ގg���āA���������ł����ɏՓ˂����A�����̈ړ������𑪒肵�܂��B���������E���������ɂ���3��v�����A���̕��ς�\�ɋL�^�����܂��B

�@�����̑����������ɁA�����̈ړ��������c���Ɏ�����O���t�ƁA�����̎��ʂ������ɁA�����̈ړ��������c���Ɏ�����O���t��2��ނ̃O���t���A�L�^�����Ƃɍ쐬�����܂��B�Ȃ����̂悤�ȃO���t�ɂȂ����̂��A���k�ɍl�@�����܂��傤�B���w�Z5�N�ŏ�������ɂ��Ċw�K���Ă��܂��B�����E���ʂ̈�������ɂ��A���������ς��đ��肷���������̏d�v���������ōĊm�F���������Ƃ���ł��B

�@�܂��A�����̎��ʂƂ����̈ړ������̊W�̃O���t�ɂ��ẮA���_�I�ɂ̓O���t�͒����ɂ͂Ȃ�܂���B��ʓI�Ȉ����������A�u�����̎��ʂ��傫���قǁA�����̈ړ��������傫���Ȃ�v�Ƃ������萫�I�Ȉ����ɂƂǂ߂��ق����悢�ł��傤�B

�y�쐬�����O���t�̈��z

�O���tA�i�����̑����Ƃ����̈ړ������̊W�j

�O���tB�i�����̎��ʂƂ����̈ړ������̊W�j

���G�l���M�[�̕ϊ�

�@���퐶���œd�C�G�l���M�[���ǂ̂悤�ȃG�l���M�[�ɕϊ�����A���p����Ă��邩�ɋ������������A���낢��Ȏ�ނ̃G�l���M�[�݂͌��ɕϊ��ł��邱�Ƃ𗝉�������̂��ړI�ł��B

�@����d�@�Ȃǂ��g���āA�͊w�I�G�l���M�[�A���G�l���M�[�A�d�C�G�l���M�[�A���G�l���M�[�̊Ԃő��݂ɃG�l���M�[���ϊ����邱�Ƃ����������܂��B�܂��A�G�l���M�[�邽�߂ɂ́A�d�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɋC�Â����܂��B����ɁA�ϊ����ꂽ��̃G�l���M�[�͕ϊ������O�̃G�l���M�[�������Ȃ��Ȃ��Ă��邱�ƂɋC�Â����A�ϊ������̊w�K�ւ̓��@�Â��Ƃ��܂��B

�m�G�l���M�[�n�^���ƃG�l���M�[

3�́@�d���ƃG�l���M�[

4�́@���l�ȃG�l���M�[�Ƃ��̈ڂ�ς��

�i���ȏ�p.205�`225�j

�A���P�[�g

��낵����L���ɂ��Ă̂��ӌ��������������������B

Q1�܂���Q3�̂����ꂩ����͂����͂��������B