���Ƃ̃����|�C���g

��n�̊ώ@

����n�̕ω�

�@�V�����P���̓����ɂ�����C��n�̕ω��ɂ���Đ��܂ꂽ�l�X�Ȓn�`�k�ɏЉ�ċ�������������Ƃ悢�ł��傤�B���̂����̑�\����ȉ��ɐ������܂��B

�@���a�V�R

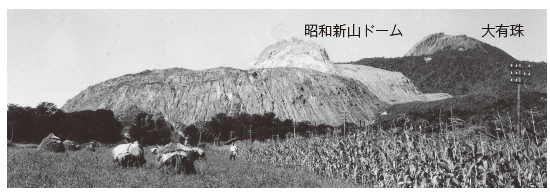

�@���a�V�R�́C�L��R���`������n��h�[����1�ł��B1943�N�ɉΎR�������n�܂�C���N��1���ɁC��т̒n�悪���N���n�߂܂����B�펞���Ō����҂Ȃǂ������ł��Ȃ��ŁC�n���̗X�ǒ��ł������O�����v�́C��_�ϑ����s���C�����ȃX�P�b�`����葱���܂����B���̋L�^�́u�~�}�c�_�C���O�����v�ƌĂ�C���E�ł������]������Ă��܂��B

���a�V�R���ł�����̗l�q�@�F�O�����v�L�O��

�A���イ��

�@���イ�ȂƂ́C�n�w��2��������̈��k�̗͂�C���N�E���~�̗͂��āC�g�ł����悤�ɋȂ�������Ԃ̂��Ƃł��B���イ�Ȃ̑��݂���C�ߋ��ɂ��̒n�w�Ȃǂ������Ԃ����đ傫�ȗ͂������Ƃ��킩��܂��B��K�͂ȁC���イ�Ȃ̓A���v�X�C�q�}�����C�A���f�X�C���b�L�[�R���ȂǂŌ��邱�Ƃ��ł��܂��B

�B����Ă��ꓮ������n

�@�����̏ꍇ�C�f�w�͉��������̂���Ɛ��������̂��ꂪ�g�ݍ��킳���Ă��܂��B���ȏ��̒n�w�̎ʐ^�͂���������������̂��ꂪ���ĂŁC�t�f�w�Ɛ��f�w�̈Ⴂ���͂�����Ƃ킩��܂��B�@

���n��̑�n�̊ώ@

�@���̎����ł́C�n��̐g�߂ȑ�n�̐��藧����ω��ׂ邱�Ƃ��˂炢�ł��B

�@�܂����߂ɁC�C�݂�쌴�C�I���Ȃǂ̑S�̂̂悤�����ώ@���ċL�^���܂��B�����āC�e�n�w���Ȃǂ̂悤���≻�̗L���C�ꂫ�̑傫����`�ȂǁC�S�̂��\�����Ă���1��1�̂悤�����L�^���Ă����܂��B

�@�ώ@�O�ɂ́C���O�ɊǗ��҂⏊�L�҂ɑ��āC�����ǂ̂悤�ɍs�����Ƃ��Ă���̂��Ȃǂ̊T�v��`���Ďg�p���Ă����悤�ɂ��܂��傤�B�܂��C�ώ@�Ώۂ̂悤�����L�^���C�̂��̊w�K�ł����p�ł���悤�ɁC�J�����Ȃǂ�p�ӂ��Ă����Ƃ悢�ł��傤�B

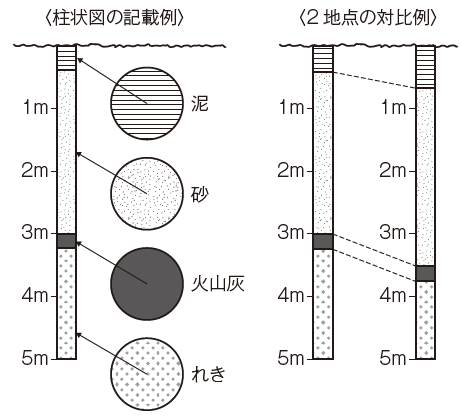

�y�Q�l�z�{�[�����O�����̊ώ@

�@�w�Z������Ȃǂ����݂���Ƃ��ɂ́C���O�ɒn�����������{����Ă��܂��B�w�Z�̋߂��ɘI�����Ȃ��C�n�w���ώ@�ł��Ȃ��ꍇ�C���̒����œ���ꂽ�{�[�����O��������肵�Ċώ@�����C�n���̒n�w�̍L����𐄑������邱�Ƃ��ł��܂��B���̍ہC�O���t�p������ᎆ���������Ă����C����}�Ő���������Ƃ悢�ł��傤�B

�@�Ȃ��C�{�[�����O������e�킩��o���Ċώ@����Ƃ��ɂ́C���O�ɊǗ��҂̋���ȂǁC�葱�����K�v�ȏꍇ������̂ŁC�����ɂ͏\�����ӂ��܂��傤�B

���F����}�̋L�ڗ�C�E�F2�n�_�̑Δ��

�m�n���n��������n��

1�́@�g�߂ȑ�n�i���ȏ�p.64�`69�j

�A���P�[�g

��낵����L���ɂ��Ă̂��ӌ��������������������B

Q1�܂���Q3�̂����ꂩ����͂����͂��������B