授業のワンポイント

状態変化と温度、混合物の分け方

■エタノールが沸騰する温度

実験7は、エタノールが沸騰して、液体から気体に変化するとき、温度が一定になっていることに気づかせるのがねらいです。

安全上注意しなければならない点が多いので、必ず確認するようにしましょう。

・沸騰石は必ず加熱前に入れ、加熱中に入れてはいけません。入れ忘れた場合は、ただちに加熱をやめ、液が十分冷えてから入れましょう。

・エタノールは引火の危険があるので、必ず湯浴で実験を行いましょう。

・ゴム管に穴・亀裂などがないことを必ず確認しましょう。気体を誘導するゴム管の中をエタノールの蒸気が通るため、蒸気流出による引火の恐れがあります。

・ゴム管やガラス管が熱くなっているため、やけどに注意しましょう。

<ICTでトライ> 温度センサーを用いた方法

温度センサーとコンピュータを用いると、自動的に温度が測定され、温度変化が画面上でグラフとして表示されます。時間短縮になり、考察などに時間をかけることができます。

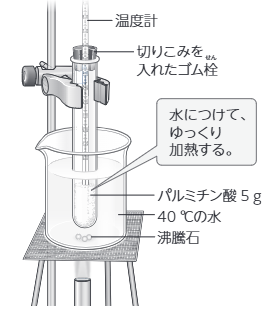

■パルミチン酸を加熱したときの温度変化を調べる実験

教科書p.183の図示実験は、パルミチン酸を加熱したときの状態変化と温度との関係をみるための実験です。固体から液体に変化している間は、温度が一定になっていることを示すのがねらいです。

ビーカーに水を入れ、ガスバーナーで加熱する際、ゆっくり加熱するのがコツです。火が強いと、試験管内の周辺部と中心部の温度差が大きくなるので、融点で温度が一定になることがわかりにくくなります。あらかじめ40℃程度の水を用意して実験を始めると、時間が短縮できます。

■水とエタノールの混合物の分離

実験8では、沸点の違いを利用して、水とエタノールの混合物から、エタノールを取り出すことができることを確認するのがねらいです。ただし、水とエタノールを完全に分離することはできないので、エタノールを多く含む溶液を取り出すことになります。

取り出した溶液がエタノールを多く含むかどうかを調べるには、においのほか、火を近づけたときに燃えるかどうかを調べます。これは、エタノールの引火のしかたが、水と混合比によって違うためです。

水20cm^3にエタノール5cm^3の割合を測定しているため、直火で加熱しても心配はありませんが、沸騰石を必ず入れさせるようにしましょう。また、実験中にフラスコが破損すると、火がつくおそれがあるため、実験前にフラスコにひびが入っていないか確認しましょう。また、部屋の換気は十分に行い、アルコール臭をなるべくかがせないように留意しましょう。アルコール中毒の可能性もあるので十分に注意します。

[物質]身のまわりの物質

4章 物質のすがたとその変化(p.173〜189)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。