授業のワンポイント

音のちがいと振動のようすの関係

■空気が音を伝えることを調べる実験

音と振動の関係を調べる実験に先立って、空気が音を伝えることを、教科書p.224の図示実験を通して学んでおきます。具体的には、容器の中の空気を抜くと容器内からの音が外に伝わらないことを確かめます。

まずは、大気圧実験セットを次の図のように組み立てます。続いてブザーに乾電池をセットし、音が出ていることを確認します。容器にこのブザーを入れ、簡易真空ポンプで空気を抜いていったときのブザーの音の大きさの変化を調べます。

この後、反対に、空気を入れていったときの音の大きさの変化を調べます。

容器内の空気を抜いていった場合と入れていった場合で音はどのように変化したか、結果を生徒にまとめさせ、この変化から音の伝わり方についてどのようなことが言えるか、考察させましょう。

ブザーは、スポンジ台の上に固定し、容器を通して音の振動が伝わらないようにしましょう。

■音のちがいと振動のようすの関係

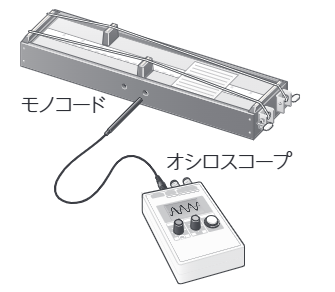

オシロスコープや波形表示ソフト(コンピュータ使用)を使って、音の大小や高低と振動との関係を調べる実験です。

表示させる波形の意味がわからないと、実験して出された結果を解釈できないので、実験前に「実験のスキル」を使って、画面の見方、使用方法を説明するようにしましょう。

オシロスコープは各教材会社から市販されています。教科書p.229の「ためしてみよう」で、低周波発振器と接続して実験を行うので、低周波発振器とオシロスコープは同じ教材会社のものを購入するとよいでしょう。

モノコードを使う場合には、倍音が出やすいので注意する。

図のように共鳴箱にマイクを差しこむと、きれいな波形が出やすくなります。

[エネルギー]光・音・力による現象

2章 音による現象

(教科書p.222〜231)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。