授業力をみがく

未来を創造する力の育みを目指して①

未来を創造する力の育みを目指して~ 20年後の札幌のエネルギー利用を考える~

札幌市立伏見中学校 教諭 髙橋 直也

1 はじめに

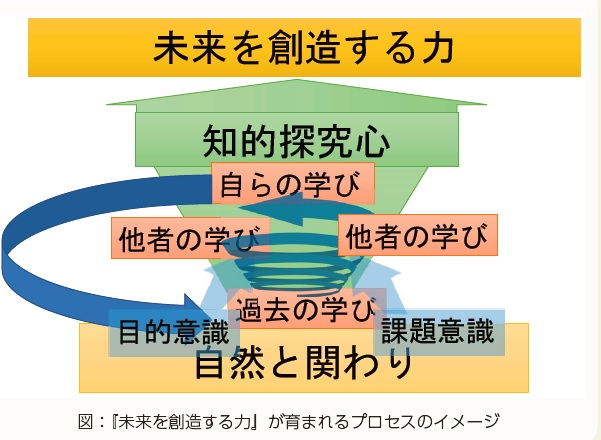

私は、北海道中学校理科教育研究会(以下、道中理)に所属し、仲間とともに日々研鑽を積んでいます。道中理では、『未来を創造する力』を、様々な情報を分析し組み合わせて問題を解決し、新しい価値を生み出すことに機能する力と捉えています。そして、「自然との関わり」や「過去の学び」を土台として、目的意識や課題意識をもった探究活動を行うこと、また、他者の学び(他者の意見や考えなど)を自らの学びに活かしながら、協働的に課題探究していくことで、『未来を創造する力』は育まれると私は考えています。

ここでは、第3学年の最終単元である「自然の保全と科学技術の利用」で行った実践を紹介します。

2 実践の概要

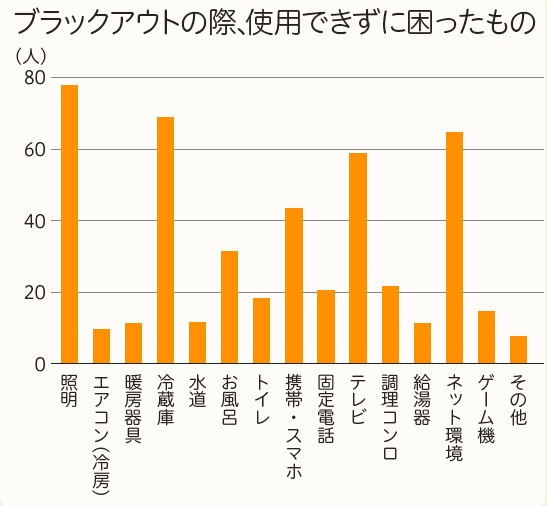

採取された水生昆虫のデータから札幌の河川の水質を調べる学習や、エゾシカの増加が北海道の農林業に及ぼす影響について調べたことや自分の考えなどをグループで話し合う学習活動を行いました。そして、2018年9月に発生した北海道胆振東部地震に伴う停電(ブラックアウト)体験について事前にアンケート調査を実施し、その結果も活用しながらエネルギーの利用について意見交流を行いました。

-----------------------------

髙橋 直也(たかはし なおや)(札幌市立伏見中学校 教諭)

1983年北海道札幌市出身。埼玉大学教育学部卒業。大学在学時は、関東地方の極地気象について研究。札幌市立の中学校に勤務後、北海道中学校理科教育研究会に所属し、現在は研究部副部長。また、3年間札幌市青少年科学館に勤務し、小学校・中学校・高校及び企業との連携事業などにも関わった経験をもつ。

この原稿は、「学びのとびら」2020年春号に掲載された内容を一部改変したものです。

次回配信予定日:6月1日

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。