授業のワンポイント

身のまわりのものから発生した気体の区別

■水素を発生させ、集めて性質を確かめる実験

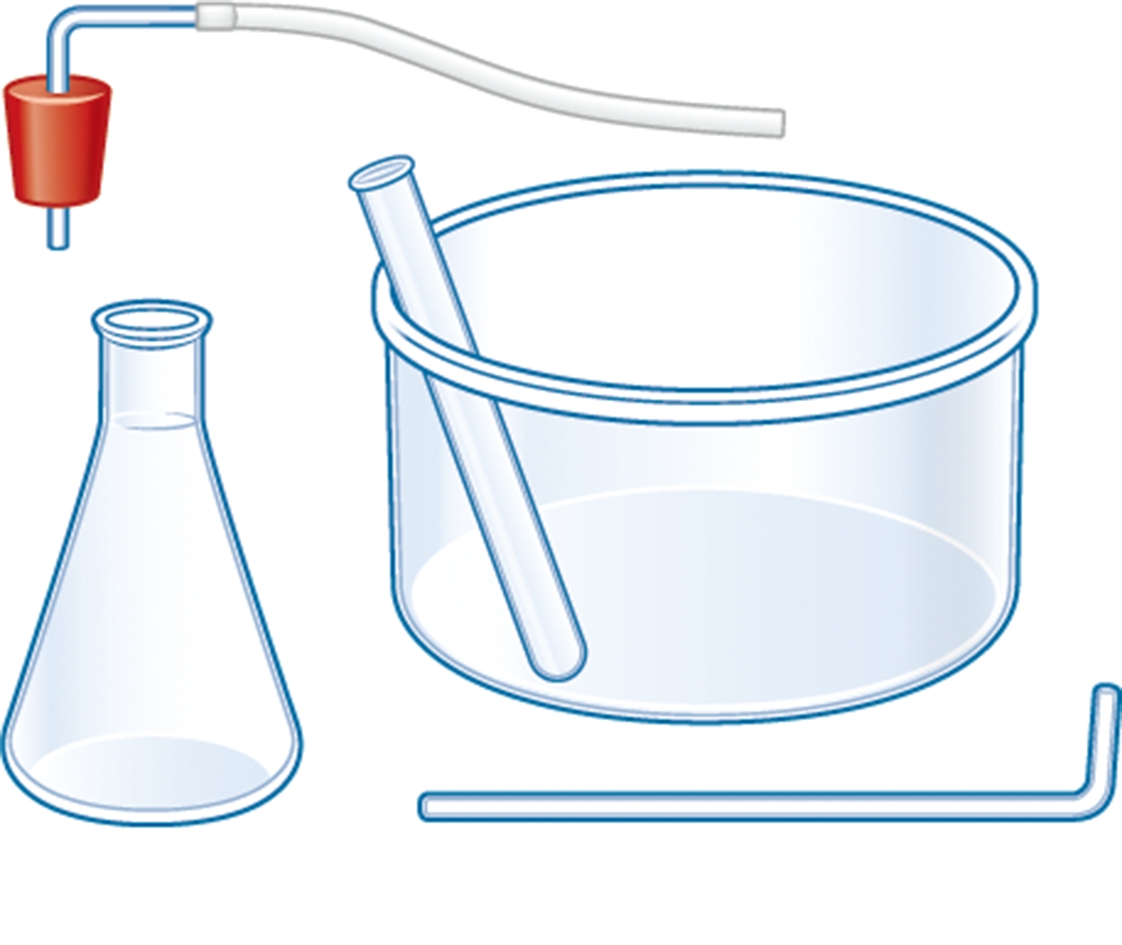

教科書p.156の図25の実験では、水素を発生させてこれを水上置換法で集め、性質を確かめます。気体の発生実験に慣れさせることがねらいです。実験手順は以下です。

まず、試験管に花状の亜鉛3gと8%塩酸5cm^3を入れ、水素を発生させます。この際、粉末状の亜鉛は激しく反応するので用いないようにしましょう。発生した水素はガラス曲管やゴム管を用いて水中に誘導し、水上置換法で集めます。最後に、水素の入った試験管のゴム栓をとり、試験管の口にマッチの火を近づけて反応を観察します。

水素が一定割合含まれている空気に点火すると、爆発的に反応して水が生成するので、実験においては発生装置から1m以内は火気厳禁にし、発生装置や気体誘導管の先に直接点火しないことを徹底させてください。

また、水素を発生させる際は、試験管など容量の小さなものを用い、三角フラスコなど容量の大きいものは絶対に用いないようにします。

■身のまわりのものから発生する気体

身のまわりのものから気体を発生させ、これまで学んだ気体の調べ方、集め方、気体の性質を用いて、その気体が何であるかを見出させることが目的です。

実験材料の例としては様々な組み合わせがあります。発泡入浴剤約2gと約60℃の湯、風呂がま洗浄剤約4gと約60℃の湯、卵の殻約3gと食酢30cm^3、大根おろし約10gとオキシドール50cm^3などが例として挙げられます。これらの薬品の組み合わせを生徒が間違えないように、あらかじめトレーごとに取り分けておき、そのトレーごと持って行かせましょう。

実験に必要な器具は、これまでの実験をもとに生徒に考えさせるとよいでしょう。ただし、まずは生徒に実験を計画させ、教師が確認した計画書どおりに実験させるようにしましょう。それ以外のことは行わないことを厳格に守らせてください。

【生徒のつまずき】

発生方法の違いによって、同じ気体でも性質が異なると考えてしまう生徒が出てきます。しかし、酸素や二酸化炭素には固有の性質があるので、発生方法が違っても同じ気体であれば性質は変わらないということに気づかせましょう。

[物質]身のまわりの物質

2章 いろいろな気体とその性質(教科書p.150〜160)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。