授業力をみがく

測ることと量の表現 〜物理量=数値×単位〜(1)

北海道教育大学教授

田口 哲

1 中学校理科での量の測定

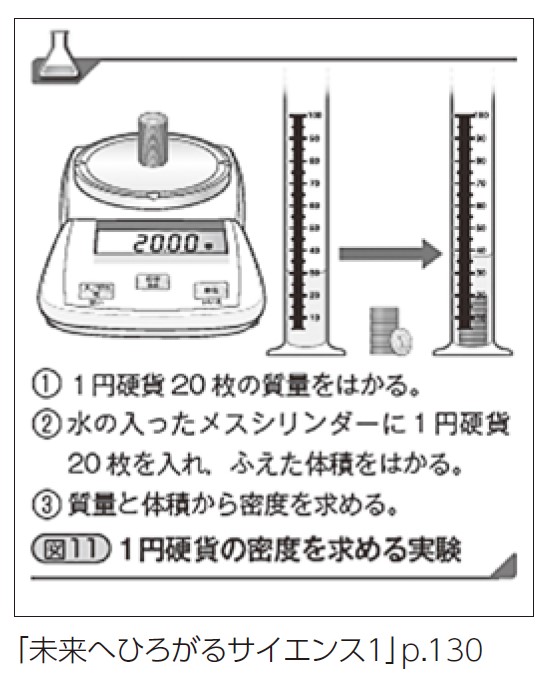

中学校理科第1分野の授業は,何らかの物理量を実験で測定することを中心に進められます。例えば1年生では,物質の質量と体積を測定して密度を求めたり,ばねばかりを使って力の大きさを求めたりします。

この際,電子天秤に表示されたデジタルの数値を読み取ったり,ばねばかりの目盛りの数値を読み取ったりしますが,「量を測定している」という意識は希薄になりがちです。

〔図11〕

さらに,中学校学習指導要領の「理科の目標及び内容」を見ても「測る」ことそのものに焦点を当てた記述は見られません。しかし「測ること」と「単位を含む物理量の表現」には密接な関係があります。物理や化学で行われる計算を,形式的な操作に終わらせず「実感を伴った理解」につなげるには,これらの理解が欠かせないのです1)。

平成27年度全国学力・学習状況調査(小学校理科・算数・中学校理科)の結果を見ると,量が関わる問題の正答率は低い傾向にあります。また,物理量の一つである圧力は中学生にとって理解が難しい量の一つで,その理解には単位を意識させた指導が必要だとする研究結果2)もあります。こういった状況を踏まえると,中学校の早い段階で「測るとは」「量とは」といった指導を理科の日々の授業で改めて行う必要があると思われます。

(次に続く)

引用・参考文献

1) 森川鉄朗,室谷利夫,上越教育大学研究紀要,19(1)67 (1999)

2) 石井俊行,科学教育研究,39(1)42 (2015)

------------------------------------------------------------

田口 哲先生

1968年北海道生まれ。北海道教育大学卒業。北海道大学大学院理学研究科修士課程・同大学院地球環境科学研究科博士課程修了。博士(地球環境科学)。北海道教育大学講師、准教授を経て2011年より現職。専門は物理化学、化学教育。1999〜2001年大学入試センター教科専門委員会委員、2006〜2011年大学入試センター教科科目第2委員会委員。化学教育ジャーナル(CEJ)編集委員。著書「理科教育学−教師とこれから教師になる人のために−」(東京教学社)、「解説実験書 新しい北海道の理科」(北海道教育大学)。電気化学・物理化学に関する論文、化学教育に関する論文等多数。

この原稿は,「理数啓林 授業力をみがく」に掲載された内容を一部改変したものです。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。