授業力をみがく

小学校専科の立場から考えた中学校英語授業の再デザイン①

新潟市立下山中学校 教諭 山﨑 寛己

2019年度、中学校の現場を離れ、小学校英語専科教員として高学年を担当しました。児童の姿から学んだことをもとに中学校の授業を再考したいと思います。

1 「練習」から「言語活動」へ

(不定詞の導入後)「今日はこのパタンを使って学習します。to ~ に自分のすることを入れましょう」

かつて私が文法導入後、言語操作練習の一つとして行った活動です。ここで生徒がtoの後に自由に動詞を入れ、上手にやりとりをすることで良い言語活動ができていると思っていました。しかし小学校で授業を行う中で、上記のような活動にはいくつかの問題点が

あることが分かりました。

1つ目は、使う場面が設定されていないということです。ご存知のように、小学校での外国語(英語)授業は場面シラバスで構成されています。買い物、日課、世界の国々などがあります。言語材料だけを取り出して練習をしても、「何のために」やりとりをするのかが見えなければ、無味乾燥なドリルになってしまいます。

2つ目は、型を示しすぎると言いたいことに出会えないという点です。冒頭の例で言えば、「放課後は毎日習い事で忙しくて、好きなことしてるヒマなんてないんだよね」といった生徒も無理やりlike to ~ を探すことになります。もちろん練習の機会として一定の型も必要だとは思いますが、毎回それを続けてしまうと生徒の自律的学習を妨げることにつながります。

新学習指導要領(平成29年告示)で、言語活動は「実際に英語を使用して互いの考えや気持ちを伝え合う」活動を基本とすると示されました。中学校の授業ではこれまで、型を重視した「練習」が多く展開されていました。今後はそれらを経た上で、様々な「言語活動」を行うことが求められます。

2 場面の中で使いながら学ぶ(1)

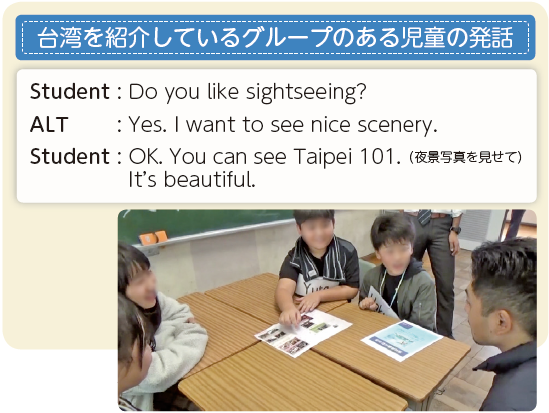

小学校5年生のWhere do you want to go?(『We Can! 1』を使用)の単元で「旅行代理店になってALTに旅行を提案しよう」という課題を設定しました。実際の旅行会社と共同企画して、接客の心構えをレクチャーしてもらった上で、本物の世界旅行パンフレットを用いて地域のALT達を接客しました。単元最初の授業で、「どんな表現が使えたら旅行を提案できるだろう」とクラスで考えました。児童たちは「どこに行きたいですか?」「△△ができますよ」「○○がオススメです。理由は□□だからです。」など次々に提案に必要な表現を挙げました。そして使うべき表現の見通しを立てた上で、それらを一つずつ使う場面を想定した中で学習していきました。接客当日の様子を紹介します。

練習してきた表現を見事に用いて、ALTに旅行を提案する姿がありました。このような言語活動から児童たちは自信や達成感を得て、表現自体もより印象に残ったと思います。

【参考文献】

・文部科学省(2017)『小学校学習指導要領 外国語活動・外国語編』

----------------------------------------

山﨑 寛己(やまざき ひろき)(新潟市立下山中学校 教諭)

1987年新潟市生まれ。上越教育大学・大学院を修了後,大阪府で勤務。

英語授業改善推進リーダー,小学校英語専科教員を経験する。2020年4月より現職。

多様な子どもが学ぶ公立学校での授業のあり方について模索中。

英語授業研究学会関西支部運営委員。中学校英語教科書『Blue Sky』編集委員。

この原稿は、「Fun with English」2020年特集号に掲載された内容です。

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。