授業のワンポイント

動物の体のつくりと生活

■動物の背骨の様子の観察

観察を通して、背骨の様子を理解することが目的です。解剖せずに背骨を観察できるもの(カタクチイワシなどの煮干し、アジなどの魚の干物やサバなどの缶づめ)を用いて、背骨の様子を観察させましょう。観察結果はスケッチで記録させます。写真で記録させても構いません。

背骨が頭部から尾部にかけて体の中心を通っていることや、脊椎骨の連なりによって体がしなやかに動くこと、背骨のまわりには筋肉が発達していることなどを観察できるとよいでしょう。

エビなどの背骨をもたない生物と比較して観察させても構いませんが、アレルギーをもつ生徒がいるので、十分に注意しましょう。

■節足動物の観察

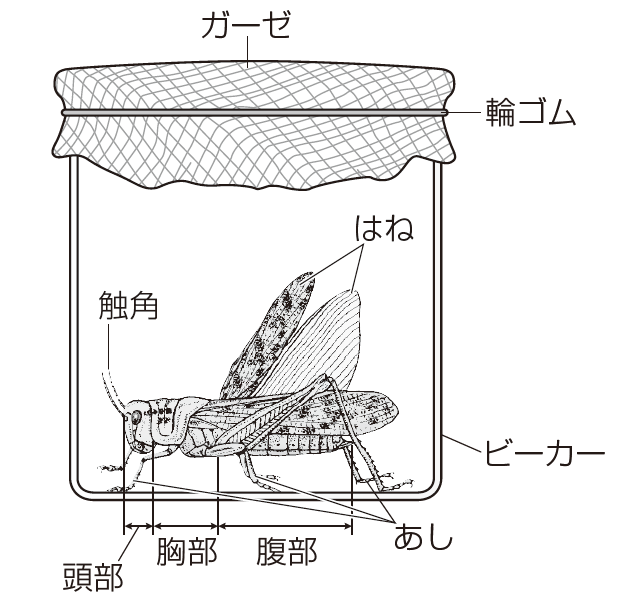

代表的な無脊椎動物として節足動物の観察を行います。これにより、外骨格に覆われていることや体が節に分かれているといった節足動物の特徴を見いださせ、その特徴が脊椎動物とは異なることを確認させるのが目的です。また、軟体動物の学習への伏線として、節足動物と脊椎動物や軟体動物との相違点が明確になるとよいでしょう。

観察対象としては、運動のしかたが観察できるように、生きている節足動物を準備することが望ましいでしょう。バッタ、チョウ、カマキリ、トンボ等が何種か混ざっていても構いません。

観察にかかる前に、小学校で学習した昆虫のからだのつくりや、教科書p.7の観察1「身のまわりの生物の観察」で観察した身近な動物を思い出させるようにしましょう。小学校3年生では、昆虫の成体の体は、頭・胸・腹の3つの部分からできていて、頭には目や触角、胸には3対のあしがあることを学習しています。

横からだけでなく、上下など様々な方向から観察させます。動くときにどこが曲がるか、あしや触角などがどの部分にいくつあるかなどを調べさせます。その後、触角、複眼、口のつくりなどをルーペや双眼実体顕微鏡で観察することも行わせたいものです。

[生命]いろいろな生物とその共通点

2章 動物の特徴と分類(教科書p.36〜53)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。