授業のワンポイント

気体の区別

■酸素と二酸化炭素の発生とその性質

酸素と二酸化炭素を発生させてその性質を調べることで、気体の種類による特性を理解させること、発生方法が違っても、同じ気体であれば性質は同じであることを理解させることがねらいです。

酸素の発生、二酸化炭素の発生ともに、2種類の方法から1種類選択させる実験です。

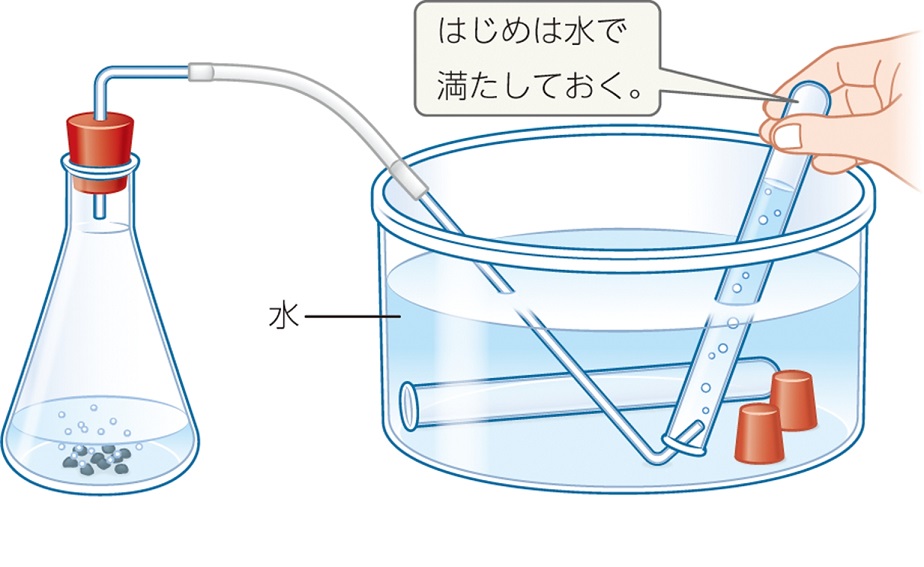

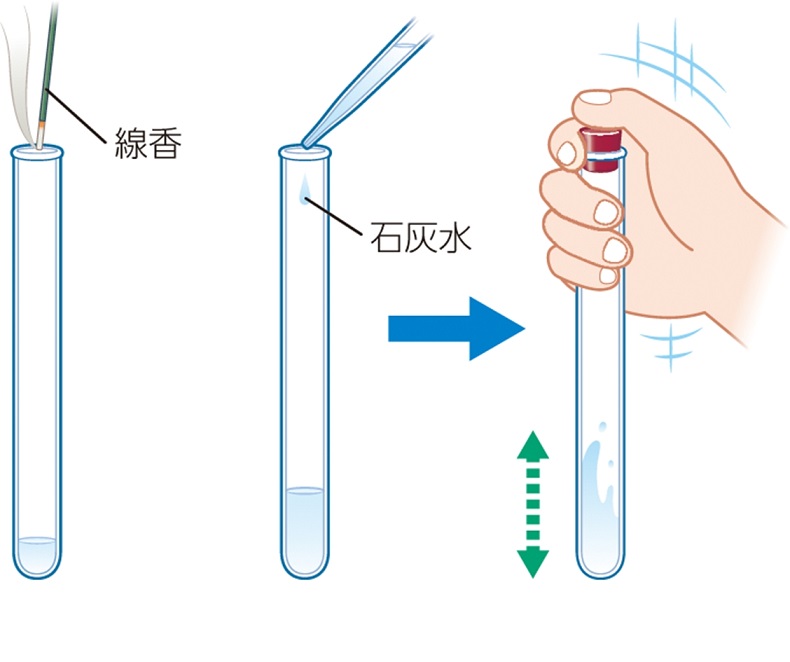

二酸化マンガン(粒状,約1g)と3%過酸化水素水(約10cm^3)を用いたものがあります。これらを100cm^3三角フラスコに入れ、気体を発生させます。発生した気体を水上置換法で2本の試験管に集め、ゴム栓をします。このうち1本には火のついた線香を入れ、もう1本には石灰水を入れて再びゴム栓をした後、振り混ぜます。そして、それぞれの反応を観察します。

過酸化水素は、市販の水溶液を3〜3.5%にうすめたものを使用しましょう。原液は、激しく反応するので用いません。また、二酸化マンガンも、粉末状のものは激しく反応するので、粒状を用います。

発生した気体の集め方(水上置換法)

発生した気体の性質を調べる方法

<酸素の発生B>

過炭酸ナトリウムは、漂白剤として用いられる物資で、炭酸ナトリウムと過酸化水素が物質量比2:3で混在します。

Bでは、過炭酸ナトリウムは理論上2.1g必要なので、2g程度が適当です(60度の湯は50cm^3程度あればよい)。過炭酸ナトリウムが入手できないときは、酸素系漂白剤を4g使用するとよいでしょう。

<二酸化炭素の発生C>

石灰石(約1g)と5%塩酸(約30cm^3)を用いたものがあります。酸素の発生実験と同様に、これらの物質を三角フラスコに入れ、気体を発生させます。同様に水上置換法で二酸化炭素を集め、その性質を調べます。

<二酸化炭素の発生D>

炭酸水素ナトリウムは重曹ともいわれます。水溶液は弱アルカリ性です。

Dでは、炭酸水素ナトリウムは理論上0.75g必要なので、0.8g程度が適当です。5%の酢酸は15cm^3以上必要です。

■アンモニアの噴水実験

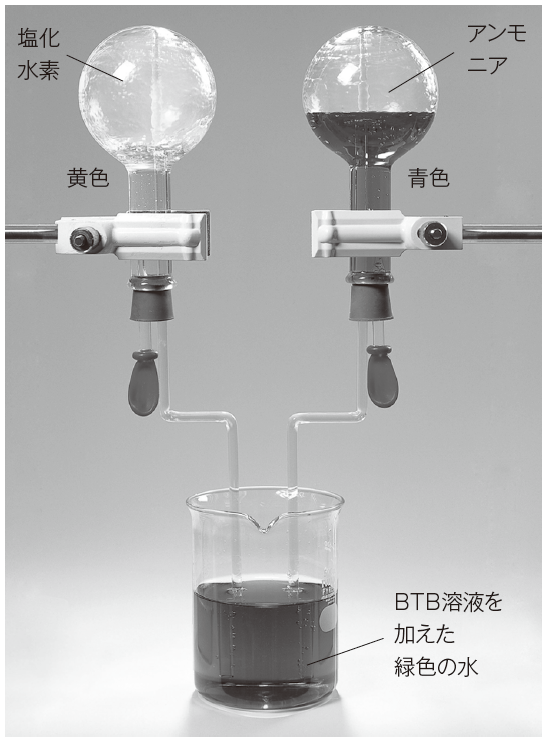

アンモニアのどのような性質によってアンモニアの噴水が起こるのか調べるのが目的です。準備や実験上の留意点は以下の通りです。

ガラス管の先は、細いほうが噴水の勢いがよくなります。ガラス管は、一部を熱してやわらかくし、左右に引きのばします。のばして細くなった部分の中央を紙やすりで切りはなします。

アンモニアを発生させる際、保護メガネを必ず着用し、気体を吸い込ませないようにします。また、実験中は必ず換気を行いましょう。

アンモニア水の加熱は、必ず弱火で行い、沸騰石を入れて突沸を防ぎます。事前にアンモニアを入れたフラスコを用意しておくと、実験がうまくいかなかった場合、すぐに対応できます。

フラスコの中の水やフェノールフタレイン溶液を加えたビーカーの水に触れないようにさせましょう。

次のように、フェノールフタレイン溶液の代わりにBTB溶液を用い、塩化水素を入れた丸底フラスコにもつなげることで、2色の噴水を同時に楽しむことがでます。

BTB溶液を用いた方法

[物質]身のまわりの物質

1章 いろいろな物質とその性質(教科書p.150〜160)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。