授業のワンポイント

二次方程式の解法の指導

■二次方程式の解法の指導順序

二次方程式の解法の指導順序としては,次の2通りの方法が考えられます。

(1)一般的な解法である解の公式につながる平方根の考えによって解く方法を先に指導し,次に別の解法として因数分解を使って解く方法を扱う方法

(2)因数分解を使って解く方法を先に指導し,因数分解できない場面に直面させ,一般的な解法である解の公式につながる平方根の考えによって解く方法を扱う方法

この教科書では,3年の数式単元を次の順序で扱っています。

「式の展開と因数分解」→「平方根」→「二次方程式」

そこで,前章とのつながりを考え,(1)の方法で指導する方が生徒には抵抗がないものと思われます。また,平方根の考えによる解き方を先に学ぶことで,二次方程式には一般的に解が2つあることも自然に受け入れられるのではないかと思われます。

■二次方程式の因数分解による解法の注意点

教科書p.77では,二次方程式の中には因数分解を使って解くことができるものがあることを指導します。

ここで,もととなる考え方は,

A×B=0ならば,A=0またはB=0

であり,因数分解することにより一次方程式の積の形になり,既習の方法に帰着できるということです。

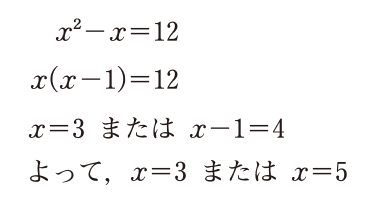

しかし,次のような誤りをする生徒が多くみられます。

誤りの例

A×B=12となるA,Bの組が多く存在することを理解させ,A×B=0とすることの原理やよさをていねいに指導しましょう。

[3章]二次方程式

1節 二次方程式(教科書p.68〜80)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。