授業のワンポイント

身近な自然環境の調査

■身近な自然環境の調査

人間の生活は自然環境にどのような影響を与えているか,調査を通して生徒に理解させ,その自然環境の調べ方も学習させます。

調査方法にはさまざまなものがありますが,ここではそのうちの3つについて説明します。しかし,住んでいる地域の自然環境に応じてテーマを独自に設定しても構いません。

■空気のよごれを調べ,身近な自然環境に与えている影響を調べる方法

この方法では,足ふみ式空気入れを用いて空気のよごれを調べます。足ふみ式空気入れにガーゼをかぶせるときは,1枚だけでは目が粗く,空気中に浮遊する微粒子をとらえることができないため,3〜5枚程度重ねて輪ゴムでとめるようにしましょう。

プラスチック管の高さについて,数か所で測定する場合には一定の高さに決めておき,あとで適切に比較できるよう設定させます。また,風向きや交通量も結果に影響を与えるため,記録をさせておきます。交通量については,可能であれば班で役割分担させ,調査中に通行した普通乗用車や大型自動車の台数を数えておきたいところです。

交通量が多いとガーゼのよごれが著しいことから,交通量と空気のよごれには関係があり,自動車の排出ガスが影響を与えていると考えられます。

交通量が極端に多いと,短時間でガーゼがひどくよごれてしまい,色を比べることが難しくなります。事前の測定をしておくことが,のぞましいでしょう。また,曜日や時間,風向きにも影響を受けますので,事前に確認しておきましょう。

■葉から,身近な自然環境に与えている影響を調べる方法

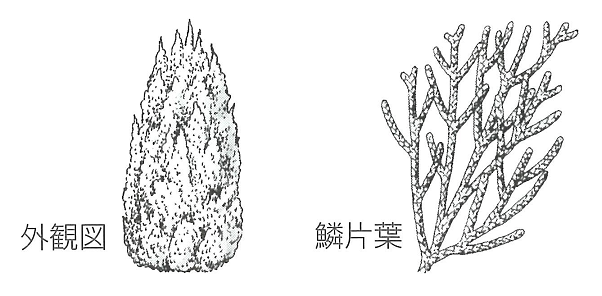

カイヅカイブキは,条件が同じような枝を調べる必要があります。採集するのは,膝ぐらいの高さの先端の枝で,新しい鱗片葉のものにします。同時に交通量も調べますが,これは,例えば10分間にどれくらいの車が通過するかなど,一定のルールを定めておくとよいでしょう。

採取したカイヅカイブキの枝は,双眼実体顕微鏡のステージにのせ,斜め上からの照明による観察を行います。

最後に,よごれの度合いと車の交通量など採集場所の環境との関係について,どのようなことがいえるかを考察します。

よごれの度合いの求め方としては,例えば,よごれの段階1:1本,段階2:5本,段階3:4本の場合,

よごれの度合い=(1×1+2×5+3×4)/10=2.3

というように,よごれの度合いの平均値を算出します。

カイヅカイブキの外観と,採取する鱗片葉

■川の生物から,身近な自然環境に与えている影響を調べる方法

調査地点を決めたら,まず記録用紙に以下の内容を記入します。ただし,生物の採集場所や周囲の環境などの記録は,水生生物の調査後でも構いません。

・調査地点名

・天気,水温

・川幅

・流れの速さ

採集場所のおよその流れの速さを,「おそい(1秒間に30cm以下)」,「ふつう(1秒間に30〜60cm)」,「速い(1秒間に60cm以上)」の3段階で記入するとよいでしょう。

・川底の状態

・水のにごり,におい,その他

・魚,水草,鳥,その他の生物

網に残った生物はピンセットで採取します。採取した生物は,水を少し入れたバットの中に入れて名前を調べ,記録用紙に記入します。採集した生物の中には指標生物でない生物もいますが,これらの生物も観察してメモしておきます。調査が終わったら,採集した生物や石は川に戻します。

最後に,記録した生物の種類とその採集場所との関係を生徒に考察させましょう。

調査する水系の地図を見て,上流のダムの状況などを確認しておきましょう。調査地点が好天でも,上流で集中豪雨が降ることもあります。急な増水には,常に注意するようにしましょう。できるだけ生物を殺さないようにし,調査が終わり次第戻し,環境調査で環境を壊すという矛盾したことにならないよう心がけましょう。

[環境]自然と人間

4章 人間と環境(教科書p.284〜289)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。