授業のワンポイント

箱ひげ図の指導について

■箱ひげ図の指導について

箱ひげ図は,前学習指導要領では高等学校の数学で扱っていましたが,今回の学習指導要領からは,中学校で学ぶこととなりました。

7章「箱ひげ図とデータの活用」においては,箱ひげ図のメリットを生徒に伝えながら指導を進めるとよいでしょう。

7章は2年の最終章でもあり,かけ足になってしまうことも予想されます。そのような際にはコンピュータを活用してもよいでしょう。大量のデータ,端数のある数などを扱う場合には,コンピュータを利用すればデータを小さい順に並べかえたり,箱ひげ図をかいたりすることが簡単にできます。

●箱ひげ図のメリット

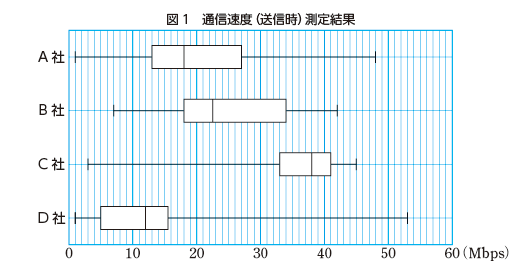

1.複数のデータを比べやすい。

1年までに学習したヒストグラムや度数分布多角形で複数のデータを比べようとすると,図が重なり比べにくくなってしまいます。

箱ひげ図は,一目で複数のデータを見渡すことができ,比較しやすいのです。

2.比較的容易にかくことができる。

ヒストグラムをつくる際には,データを度数分布表に整理してから,ヒストグラムをつくるという作業手順をふむ必要があります。

箱ひげ図は,データから5つの値を拾い出すだけで作成できるため,比較的容易につくることができます。

●箱ひげ図のデメリット

箱ひげ図は,大まかな分布の様子を捉えられるよさがある一方で,細かな分布の様子は読み取ることができません。

教科書p.172の箱ひげ図

[7章]箱ひげ図とデータの活用

1節 箱ひげ図(教科書p.172〜183)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。