授業のワンポイント

溶質のとり出し方

■水にとけた物質のとり出し

一定量の水にとける物質の質量が物質の種類や温度によって異なることを利用し、水溶液からとけている物質をとり出せるということを見いださせることがねらいです。また、この実験を通して、ろ過の仕方にも習熟させます。

実験の手順の手順は以下の通りです。

試験管A、Bに水を5cm^3ずつ取ります。試験管Aには塩化ナトリウム、試験管Bには硝酸カリウムをそれぞれ3gずつ入れてよく振り混ぜます。続いて、これらの試験管を湯せんにより50℃まで加熱し、全部とけるか調べます。

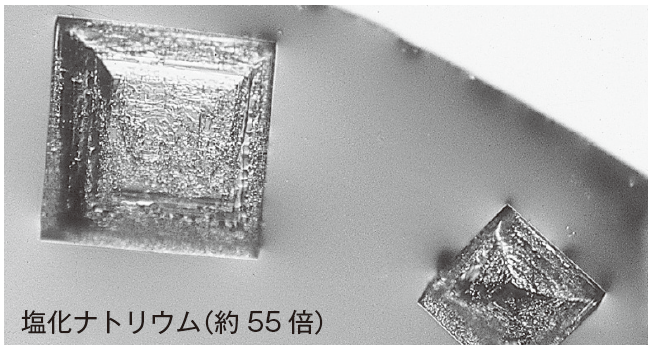

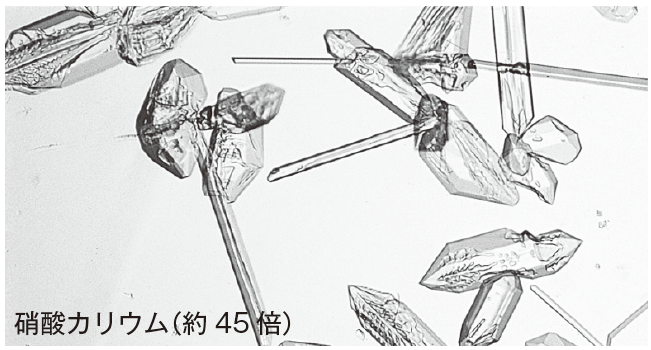

とけ残りがあった場合は新しい試験管に上澄み液を移してから,試験管を水で冷やし、中の様子を観察します。この時点で溶質が析出した場合、それをろ過し、ろ紙上の物質をスライドガラス上に薬さじで移し、ルーペまたは顕微鏡で観察します。それぞれの結晶は下図のように観察できます。

塩化ナトリウムの結晶

硝酸カリウムの結晶

硝酸カリウムは、火薬の原料になるほど酸化力が大変強く反応性がかなり高い物質です。実験においてこの物質を扱う際は、火気だけでなく衝撃に対しても注意するようにしましょう。

■雪が降るような塩化アンモニウムの再結晶の実験

温度により溶解度が異なることを利用し、塩化アンモニウムの再結晶の様子を調べます。

ビーカーに水を110cm^3入れて塩化アンモニウムを50g加え、ガスバーナーで熱します。このとき、水温は50度にします。溶質を全てとかします。

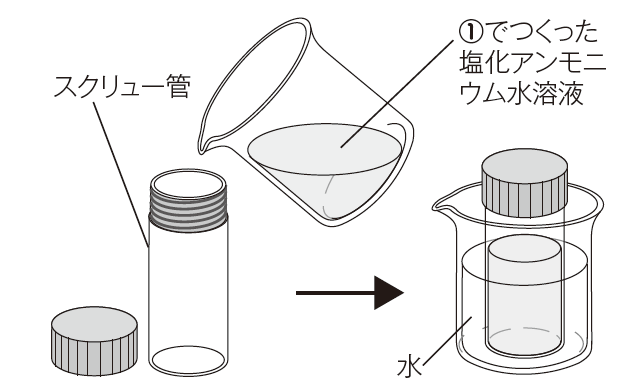

続いてこの水溶液をスクリュー管などにとりわけ、200cm^3の冷水が入ったビーカーの中に入れて冷やします。この時に結晶が出てくるので、その様子を観察します。

結晶を再びとかす場合は、スクリュー管のふたをしっかりと締め、別に用意した電気ポットの熱湯を入れたビーカーの中で穏やかに振り混ぜます。この時、絶対にスクリュー管をガスバーナーで直接加熱しないようにしましょう。

実験の様子

■混合物から純物質を取り出す実験

再結晶を利用し、混合物から純物質を取り出せることを確かめます。

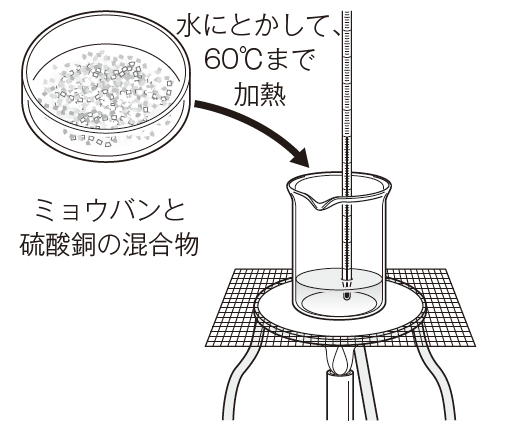

まずビーカーに水10cm^3を入れ、ミョウバン5gと硫酸銅0.3gの混合物を加えます。続いてビーカーを図のようにガスバーナーで加熱し、混合物を全てとかします。このとき、水温は約60度とします。その後、ビーカーを室温で冷まして、結晶が出てくる様子を観察し、溶液をろ過して結晶をルーペまたは顕微鏡で観察します。

実験の様子

実験で扱う硫酸銅は劇薬なので、水溶液が皮膚につかないように注意させましょう。また、これらが目に入らないように必ず保護眼鏡を着用させます。実験に使用した水溶液は、流しには捨てずに回収するようにしてください。

[物質]身のまわりの物質

3章 水溶液の性質(教科書p.161〜172)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。