授業のワンポイント

うすい塩酸の電気分解

■電気分解装置の使い方

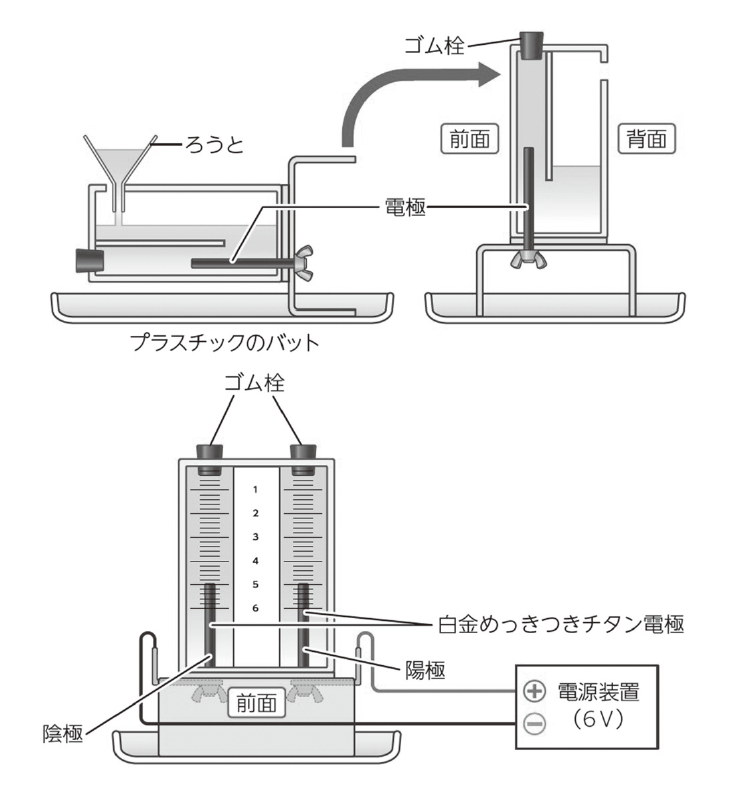

教科書p.111の実験2「うすい塩酸の電気分解」では、電気分解装置を用います。中学2年で一度使用していますが、必要に応じて使い方の復習を行いましょう。簡易型電気分解装置の使い方は以下の通りです。

まず、装置上部の2つの穴にゴム栓を差し込んだ後、装置を前に倒し、背面から、ろうとで電気分解する水溶液を入れます。続いて、装置の前面を水溶液で満たし、空気が残らないように装置を立てます。電極と電源装置をつなぎ、電流を流します。電気分解によって気体がたまったら、電源を切り、ゴム栓を取って気体の確認を行います。

簡易型電気分解装置

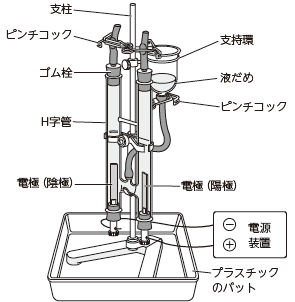

H字管電気分解装置の使い方は以下の通りです。

まず、ゴム栓の上部のピンチコックと液だめのピンチコックを全て開きます。分解する水溶液を液だめから入れ、H字管内に空気が入らないように水溶液で満たします。ゴム栓上部のピンチコックを閉じ、電極と電源装置をつないで、電流を流します。気体がたまったら、電源を切ります。液だめのピンチコックを閉じてから、簡易型電気分解装置と同様に気体の確認を行います。

H字管電気分解装置

■うすい塩酸の電気分解

電解質の水溶液として塩酸を取り上げ、実験1「電流が流れる水溶液」で気づいた電極付近で気体が発生することについて、さらにくわしく調べます。塩酸に電流を流すと、陰極付近で水素が、陽極付近で塩素が発生することを見いださせることがねらいです。

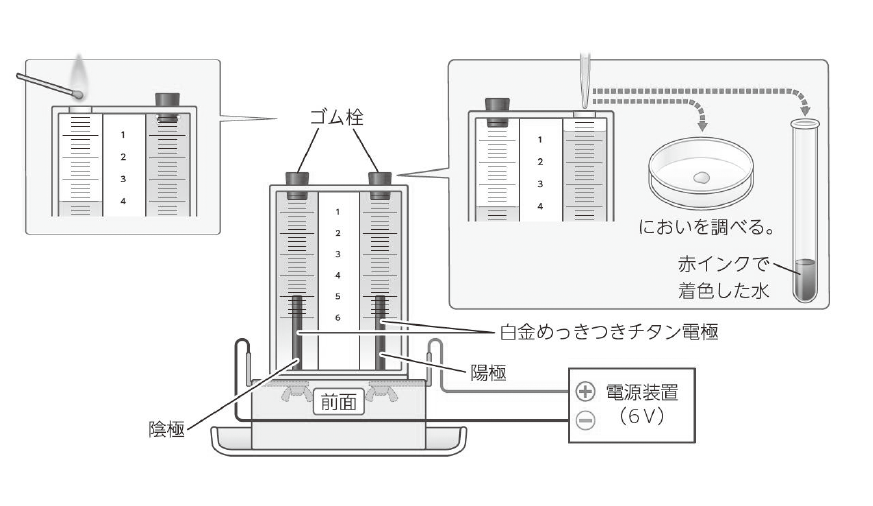

実験手順としては、まず簡易型電気分解装置の上部の2つの穴にゴム栓をした後、背面の穴から、ろうとを用いて塩酸100cm^3を入れます。6Vの電圧を加えて電流を流し、どちらかの極に気体が4目盛りまでたまったことを確認してから、電源装置のスイッチを切ります。

陰極側にはマッチの火を近づけてゴム栓を外し、たまった気体にマッチの火を近づけ、火の様子を観察します。陽極側に関しては、管の上部の液をスポイトでペトリ皿に取り、匂いを調べます。また、赤インクで着色した水にその色の変化を調べます。

実験の様子

水素は引火性が強く、塩素は有毒であるため、実験には十分な配慮が必要です。

・顔を近づけたりのぞきこんだりしない。

・決して背面の穴に火を近づけない。

・発生した気体を深く吸い込まない。

・においを調べるときは手であおぐようにする。

・部屋を十分に換気する。

などの注意点に気をつけさせましょう。

[物質]化学変化とイオン

1章 水溶液とイオン(教科書p.104〜121)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。