授業力をみがく

ドイツの教育事情

岐阜大学教育学部 准教授 河崎 哲嗣

さて、今回からの3回は、現在ドイツで研修中である現職の先生に提供をお願いした最新情報をお届けします。(私の教え子になりますが、お名前は控えさせてください)

* * *

皆さん、こんにちは。私は、日本で教壇に立たせていただき、そこで得た経験をもとにさらなる知見を広げたいと考え、ドイツで研究をしている者です。

短い期間ですが、日本の学校で勤務し、学校の内側を見てきた者として、ドイツの教育を目の当たりにすると驚きの連続です。この度、そうした驚きやドイツで見て感じたことを皆さんに共有してはどうかという提案をいただきました。若輩者ですが、「少しでも、異なる国の教育や文化について、お伝え出来たら」という思いで、本記事を書かせていただきます。

今回は、ドイツの学校で使われている教材や道具について、特徴的なものをご紹介いたします。

まずは、教科書についてです。日本の教科書は、教科書会社が違っても、基本的に扱う内容は同じです。しかし、ドイツの教科書は、学校のレベルによって内容が異なるのです。

ドイツは、日本とは違う学校制度をもっています。義務教育期間内(ほとんどの場合、小学4年生卒業後)で、大きく3つの種類の学校に振り分けされるというものです。高等教育を目指すGymnasium(ギムナジウム)、職業教育を行うHauptschule(ハウプトシューレ)、そのどちらに行くか決めきれない場合に選択されやすいRealschule(レアルシューレ)の3つです。

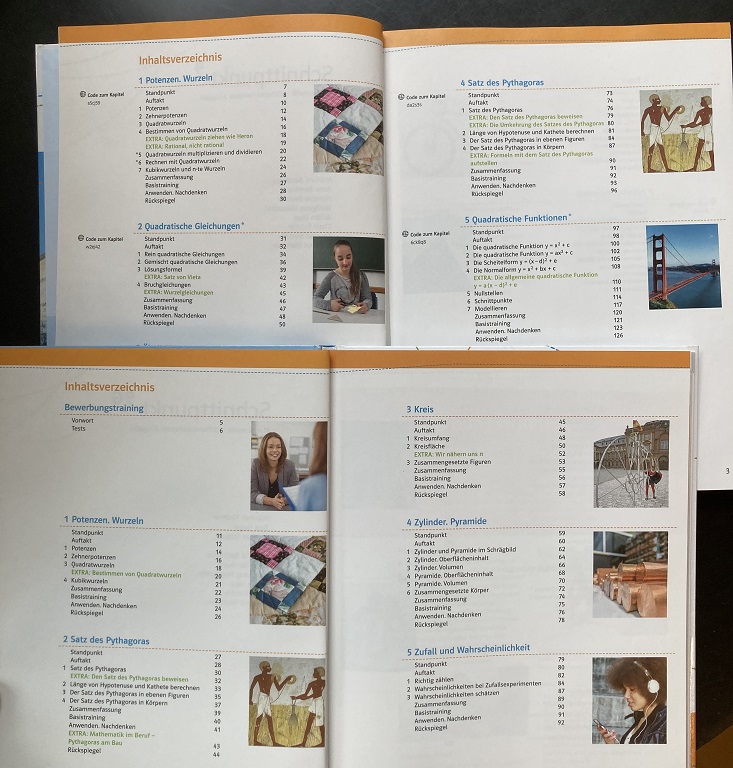

将来の進路を見据えて学校の種類を選ぶわけですが、学校によって学習内容が異なるのです。例えば、バーデン=ヴュルテンベルク州のギムナジウムでは、第9学年で y=ax^2+bx+cを学びますが、ハウプトシューレでは、y=ax^2+cまでの学習をすることになっています(例外もあります)。そのため、同学年であっても教科書の内容が異なるのです。

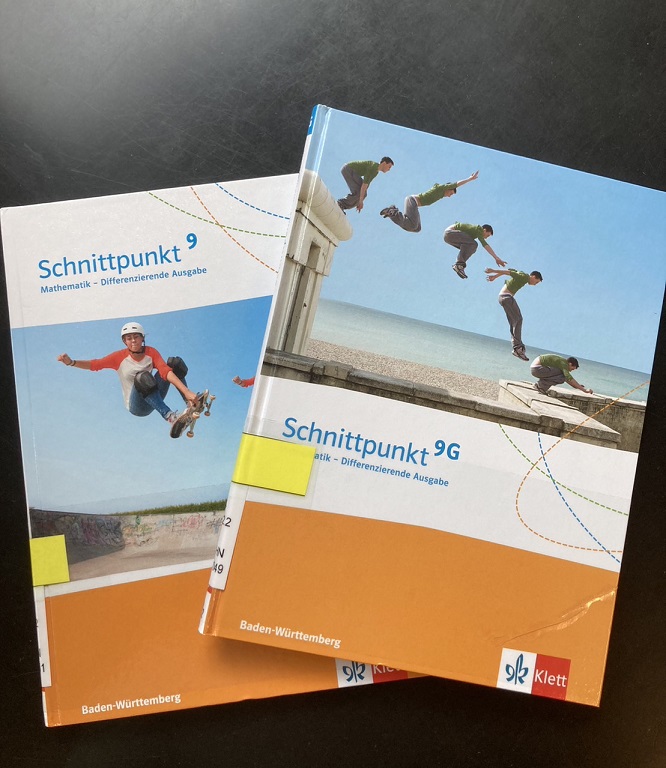

下の写真は、バーデン=ヴュルテンベルク州の第9学年の教科書です。9と9Gの表記が見えますね。9Gの方がハウプトシューレ向けです。ドイツ語で基本(Grund)という単語の頭文字がついています。そして、内容の目次を見ても、学習内容の順番や項目が違っています。

こうした学習内容の違いから、ハウプトシューレからギムナジウムに転校したいと思っても、なかなか実現することはないそうです。早期に進路を決めなければならない教育制度に対する批判もあり、上記にあげた3つの学校を統合したGesamtschule (ゲザムトシューレ)という学校も作られました。しかし、その是非については、いまだ議論されている状況です。

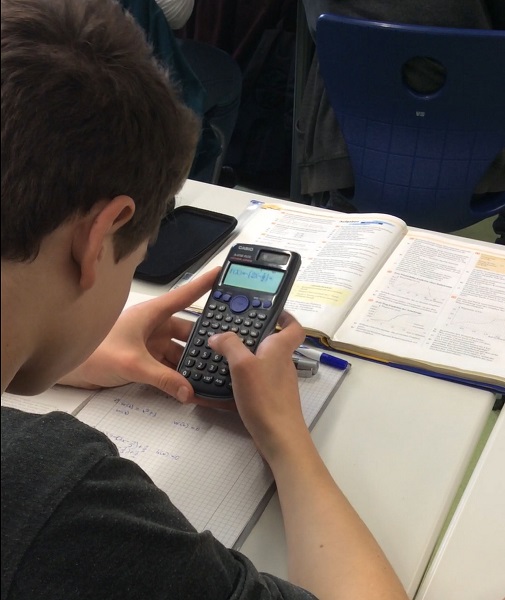

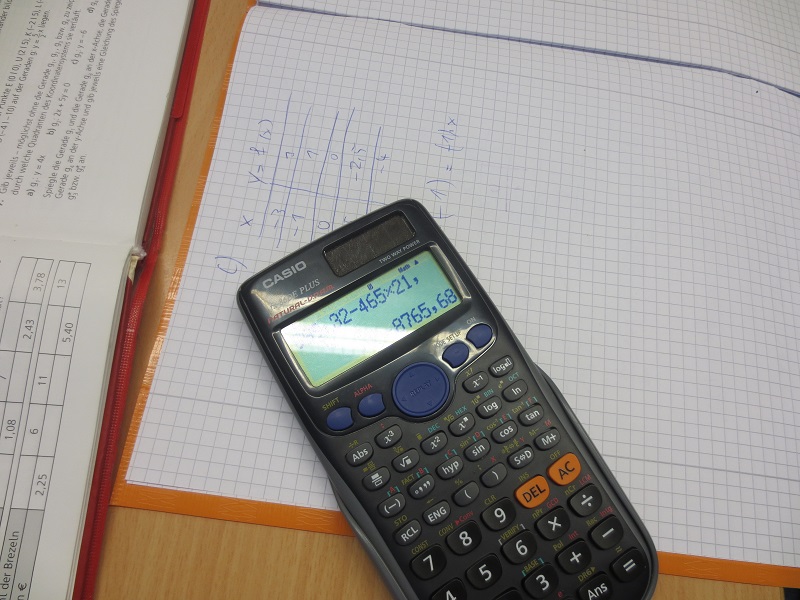

続いて、ドイツの学校に行けば、必ず生徒が持っているものを紹介します。「グラフ関数電卓」です。あまり日本の学校では見慣れないものですね。ドイツでは、手計算の練習もしますが、学年が上がるにつれて、ほとんど電卓で計算をするようになります。電卓の使用についてドイツの教師にインタビューをすると、「計算よりも数学的な思考をするのに時間を使いたいから、電卓を使うのは合理的だ」と言っていました。また、日本のCASIOが作るグラフ関数電卓が特に好まれているようです。

ドイツのアビトゥーアという大学入学試験でも、グラフ関数電卓を使って解く問題が出題されるため、この電卓の使用方法の習得は必須のようです。このアビトゥーアも日本と大きく異なるシステムで、とても興味深いものですので、機会があればご紹介したいです。

今回の記事で取り上げた「教科書」以外にも、様々な教材を使って授業が行われています。例えば、多様なデジタル教材が存在しています。ICTの活用はドイツ国内でも推奨され、多くの教員が日々、実践を積んでいます。

次回は、ドイツで使われているデジタル教材について、お伝えできたらと思います。

* * *

私もGymnasium で、CASIOの関数電卓を利用した数学授業に出会ったことがあります。生徒達に「この機器はどこの国の製品だと思う?」と尋ねると「知らない」「分からない」という回答ばかりでしたが、「日本製ですよ」と誇らしく思ったことを憶えています。

--------------------------------------

河崎哲嗣(かわさき てつし)

1964年生まれ

数学科教諭として、23年間京都府立高等学校・京都教育大学附属高等学校に勤務

2002年 京都教育大学大学院教育学研究科(修士課程)修了

2016年 大阪大学人間科学研究科博士後期課程修了

2016年 博士(人間科学)大阪大学

現 職 東海国立大学機構 岐阜大学教育学部准教授

専 攻 数学教育学,教育工学,国際遠隔協働学習,STEAM

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。