授業のワンポイント

一次関数の導入

■身近な一次関数

一次関数の導入題材として,教科書p.60〜61では水そうに水を入れる時間と水面の高さを取り上げています。

教科書の題材のほかには,一次関数の導入題材としていろいろな事象が考えられます。生徒の実態に応じて,くふうしてみるのもよいでしょう。

【導入例】

・気温と音の速さ

・地面からの高さと温度

・ばねにおもりをつるしたときのおもりの重さとばねの長さ

■一次関数の定義

一次関数の定義は,1年で学習した比例や関数についての知識をもとにおこないます。

関数については,1年で「○○は△△の関数である」という表現で理解させています。

ただ,関数という概念は,1年で学習した内容だけで生徒に定着できる内容ではありません。ここでも,「○○は△△の関数である」ということの意味を再度確認しておきましょう。

その上で,具体的に水そうのモデルを使いながら,水を入れる時間を決めると,底から水面までの高さが決まることを説明し,「底から水面までの高さは,水を入れはじめてからの時間の関数である」ことを確認します。

さらに,水を入れる時間を決めると他に決まるものはないかという視点で,生徒に考えさせてもよいでしょう。このような思考をすることで,生徒は「○○は△△の関数である」ということの意味を理解しやすくなるでしょう。

■指導上の留意点

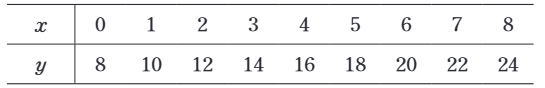

表で表す際に,上の段にxを,下の段にyを書くことや,xとyの関係を式で表すとき,y=の形で表すことなど,教師にとっては常識だと思うことでも,生徒にとってはそうでない場合もあることを念頭に置いておく必要があります。

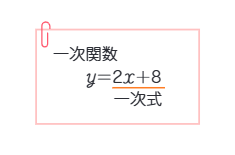

教科書p.62で扱うy=2x+8という式についても,yと2x+8が等しいという方程式的な見方ではなく,xを2倍して8を加えるとyが決まるという意味を表しているということを生徒に伝えることが大切です。

[3章]一次関数

1節 一次関数とグラフ(教科書p.60〜78)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。