授業のワンポイント

生物のふえ方

■生殖の観察

今回から,生命の連続性という新しい単元に入ります。その導入として,生命の連続性に不可欠である生殖について学習,観察します。ここでは,セイロンベンケイとメダカのふえ方を観察し,違いを調べさせます。

セイロンベンケイは園芸店で,メダカはペットショップなどで購入できます。

セイロンベンケイは鉢植えのものや「マザーリーフ」という名で葉だけのものが販売されています。

メダカについて,ヒメダカという体色が黄色いものが安価で購入しやすいでしょう。

セイロンベンケイは,葉をはさみで切り取って水で湿らせた土の上に置き,直射日光の当たらない場所で,2,3日に一度,乾燥に注意しながらしばらく水を与えて育てます。そして1〜2週間後,新しい個体のでき方を観察します。

メダカは,雌雄のメダカを数匹ずつ用意し,水そうの中に入れて直射日光の当たらない場所で飼育します。1日1〜2回餌を与え,産卵した卵やふ化した稚魚を観察します。1週間に1度,水そうの3分の1くらいをくみ置き水と交換します。その際,水草に産みつけられた卵がないか観察します。親メダカが,卵や生まれてすぐの子メダカを食べてしまうことがありますので,産みつけられた卵が見つかったら,別の容器に移して卵を観察させましょう。メダカは4月ごろから夏にかけて時期が産卵の観察に適しています。

セイロンベンケイの葉のまわりにはどのような変化が見られたか,メダカはどのように卵を産むか,観察し,セイロンベンケイとメダカのふえ方の違いについて考察します。

■バフンウニの受精のようす

ウニを使って,卵と精子を観察し,受精のようすを調べます。ウニは,一度にたくさんの卵が得られ,卵の内部が透けて見えるので,卵割などが観察しやすいです。

ウニの生殖時期は種類によって異なり、バフンウニは1〜3月,ムラサキウニは6〜7月です。

雌と雄は外見上の差はほとんどありません。バフンウニの見分け方は,ウニを時計皿などに出しておくと,管足を出します。管足の色がオレンジ(黄)色が雌,白色が雄です。

観察は,まず,雌と雄の口器の周辺を解剖ばさみで切り,口器を解剖ピンセットで取り出し,そこから体内の液を捨てます。そして,雌と雄それぞれの開口部にこまごめピペットで4%塩化カリウム水溶液を2〜3滴ずつ入れます。

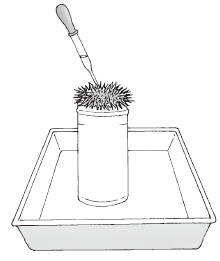

続いて口器の反対側の生殖孔を下にして,下図のように海水をいれた管びんの上に置いておき,放卵,放精させます。スポイトを用いてその卵を海水ごと取り,1滴スライドガラスにのせ,さらに海水を1滴かけます。最後に,顕微鏡で観察します。

観察の際,卵と精子の大きさの違いや,最初の精子が卵に到着するとどのようなことが起こるか,に注目して行わせましょう。

バフンウニの卵を取り出す様子

■ウニの受精・発生,体の構造

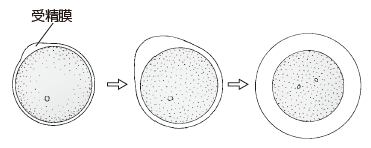

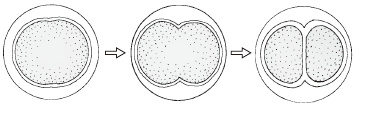

バフンウニが受精して卵と精子が混ざると,図2のように,受精膜が上がり,卵を囲むように広がっていきます。そして,バフンウニの第1回目の卵割は受精後約1〜2時間で起こり,図3のように分裂がゆっくりと進んでいきます。

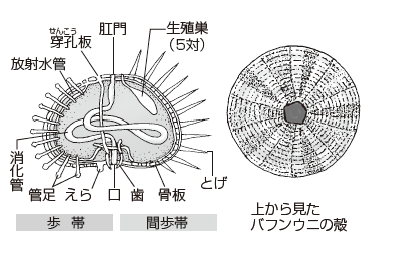

ウニの体の形は球形〜円盤状で,皮下に石灰質の殻を持ちます。体表には,2列1組の歩帯とその間に間歩帯が並び,5放射相称を形成します。歩帯には管足が,間歩帯にはとげがあり,主に管足を使ってゆっくりと移動します。

バフンウニの受精(図2)

バフンウニの第1回目の卵割(図3)

バフンウニの解剖図と外表

[生命]生命の連続性

1章 生物のふえ方と成長(教科書p. 2〜9)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。