���Ƃ̃����|�C���g

�����Y�̂͂��炫

���ʃ����Y��ʂ���̐i�ݕ��ׂ����

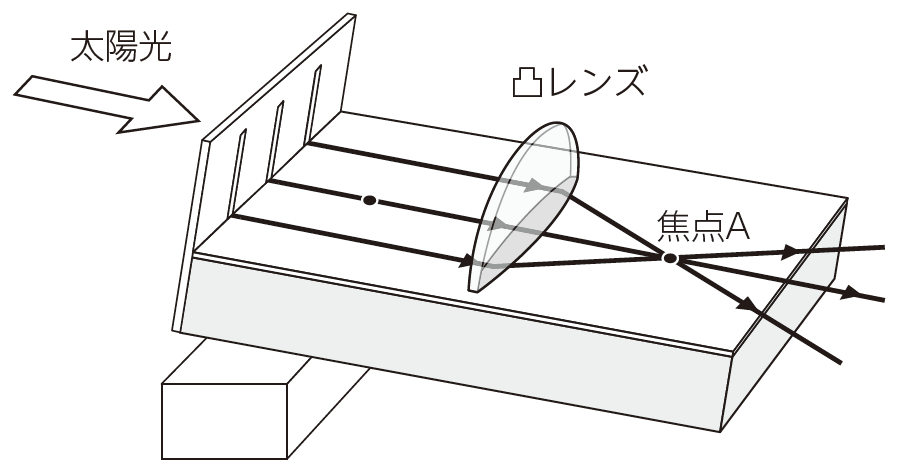

�@�ʃ����Y�̐^���ʂ�����镽�s�Ȍ��͏œ_�ɏW�܂邱�Ƃ��m���߁A�ʃ����Y�ɓ����\�I�Ȍ��̓������ׂ܂��B

�@���̂悤�ȑ��u������A�@�`�E�̏����Ŏ������s���܂��B

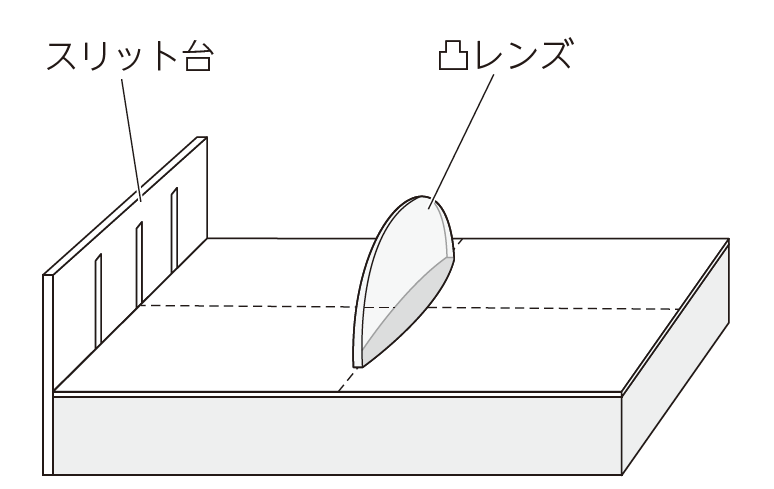

�@�X���b�g��́A���Ԃ�1mm�̃X���b�g���A��8mm�̊Ԋu��3���������̂�p�ӂ��܂��B���Ԃ��L������ƁA���̊��œ��������s���ĂɂȂ�̂Œ��ӂ��܂��傤�B

�@���z�̌��i���s�Ȍ��j��3�̃X���b�g�������āA�ʃ����Y�̖ʂɐ����ɓ��āA���̓������ׂ܂��B�܂��A���z���̑���ɁA�����d���i�Ȃ�ׂ����P�xLED���悢�j��p���邱�Ƃ��ł��܂��B���̏ꍇ�́A�����d���̐�ɂ܂邢�������āA���s�����ɂȂ�悤�ɂ��炵�܂��B

�A�����Əœ_�i�œ_A�j���L�����A�œ_���������߂܂��B

�B����1�̏œ_�i�œ_B�j���L�����܂��B

�C�����Ȃǂ�2�̃X���b�g����������1�̃X���b�g�������g���āA

�@�A�D�����ɕ��s�ɓʃ����Y�ɓ����

�@�C�D�ʃ����Y�̒��S��ʂ��

�@�E�D�œ_B��ʂ��ēʃ����Y�ɓ�����̓�����

�ׁA�L�^���܂��B

�D�A�`�E�̌��̓���������������Ƃ���ɒ��s���𗧂Ă܂��B

�E�C�Ŏg�����X���b�g��ʂ��āA�������낢��Ȋp�x�œʃ����Y�ɓ��āA���̓������ׂ܂��B�����āA����ꂽ���ʂ���A�A�`�E�̌��͓ʃ����Y��ʂ�����ǂ̂悤�ɐi�ނ��A�A�`�E�ȊO�̌��͓ʃ����Y��ʂ�����ǂ̂悤�ȓ�������ʂ邩�A���k�ɍl�@�����܂��傤�B

���ʃ����Y�ɂ���Ăł��鑜

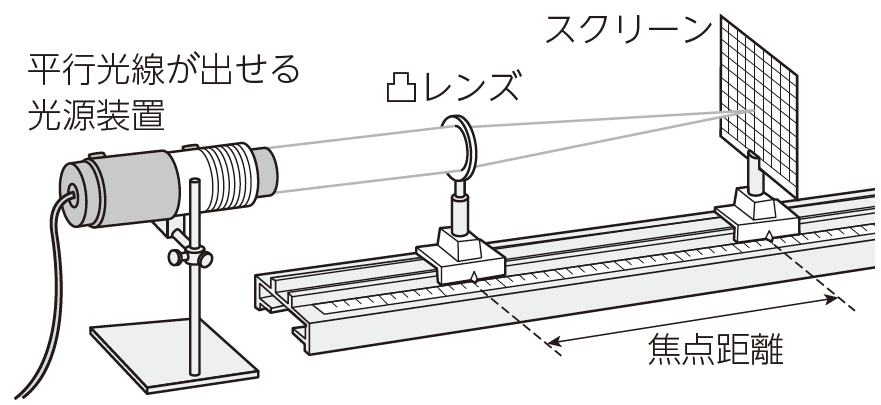

�@�ʃ����Y�ɂ���Ăł��鑜�̈ʒu��傫���A�������A���̂Ɠʃ����Y�A�ʃ����Y�Ƒ��܂ł̋����Ƃǂ̂悤�ȊW�ɂ���̂��ׁA�K�����������������܂��B�܂��A�ʃ����Y�ɂ���āA�����⋕�����ł�������ׂ����A���w��̑���⋗���̑���ɏK�n�����܂��B

�@�e���މ�Ђ���ȈՌ��w�䂪�o�Ă��܂��B�d���ƕ��̂��Z�b�g�ɂ���LED�����̂��̂��g�p����ƁA���邢�Ƃ���ł��������s�����Ƃ��ł��܂��B�܂��A�������㉺�E���E�t�ɂȂ邱�Ƃ��͂�����킩��܂��B

�@�X�N���[���͔������̂��̂��������܂��B�������̂��̂��Ȃ���A�����̘g�Ƀg���[�V���O�y�[�p�[���͂������̂����삷��Ƃ悢�ł��傤�B

�������u�̗l�q

�@�܂��A�ʃ����Y����œ_������2�{�ȏ㗣�ꂽ�ʒu�A�ɕ��̂�u���A�X�N���[�����������Ă͂����肵�������f���o���܂��B�����āA���̂Ƃ��̃X�N���[���Ɠʃ����Y�̋����A���̂Ɣ�ׂ����̑傫���A���̌����ׂ܂��B���̌����́A�X�N���[���̌�둤����ώ@���āA���̂Ɣ�ׂ܂��B

�@�����āA�ʃ����Y����œ_������2�{�̈ʒu�C�A2�{����œ_�܂ł̊ԃE�ɕ��̂�u���A���l�̕��@�Ŏ������s���܂��B�܂��A�œ_�̈ʒu�G��œ_���߂��ʒu�I�ɕ��̂�u���āA�X�N���[�����������đ����f���o�����Ƃ��Ă��A�ڂ₯�ĉf��Ȃ����Ƃ��m�F�����܂��傤�B

�@�Ō�ɁA�A�`�I�̈ʒu�ƁA���̂Ɣ�ׂ����̑傫���A���̂Ɣ�ׂ����̏㉺�E���E�̌�����\�ɂ܂Ƃ߂����A�W�����l�@�����܂��傤�B

�m�G�l���M�[�n���E���E�͂ɂ�錻��

1�́@���ɂ�錻��

�i���ȏ�p.198�`221�j

�A���P�[�g

��낵����L���ɂ��Ă̂��ӌ��������������������B

Q1�܂���Q3�̂����ꂩ����͂����͂��������B