授業のワンポイント

仕事やエネルギーの性質

■道具を使った仕事

直接物体を持ち上げたときと、動滑車や斜面を用いて物体を持ち上げたときの仕事の量を調べ、道具を使っても仕事の量が変わらないことを生徒に見いださせます。そして、ものさしやばねばかりを使って仕事の量が測定できることを理解させます。

まず、動滑車を使わずにそのまま引き上げる場合の仕事量を調べます。引き上げる質量をそろえるため、力学台車を単独で引き上げるのではなく、のちに用いる滑車も含めて引き上げることに注意します。ばねばかりの値が安定するように、できるだけゆっくりと10cm引いていきます。

<動滑車を使う場合>

動滑車を使って真上に引き上げる場合、図のように2本の糸で引き上げるので、ばねばかりにかかる力は半分になります。しかし、力の方向に動かす距離は、それぞれの糸を10cm引かなければいけないので、合計20cmになります。

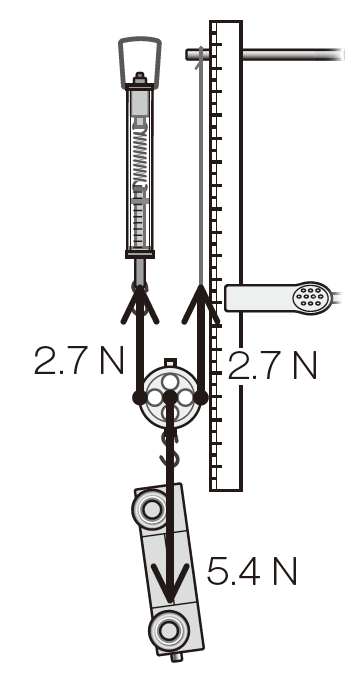

動滑車を用いて真上に引き上げる実験(合計の質量が5.4Nの場合)

<斜面を使う場合>

斜面を用いて持ち上げる場合、斜面に平行に引いても正しい値を示すように、ばねばかりを補正して用います。そして高さが10cmの時の斜面の長さをものさしで測定し、次の図のようにしてこの距離をゆっくりと引き上げていきます。

以上の3通りの仕事量をそれぞれ計算し、それぞれの仕事量の関係を生徒に考察させましょう。

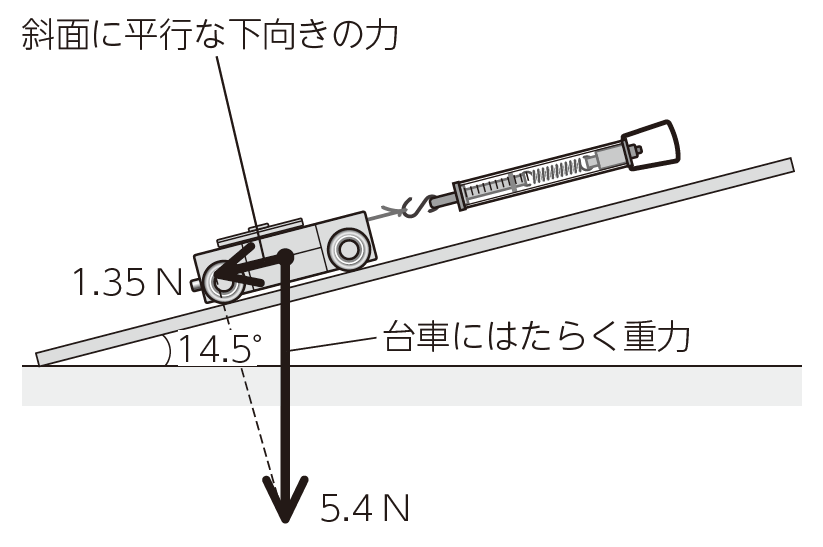

斜面を用いて持ち上げる場合(合計質量が5.4N、斜面の角度が14.5°の場合)

■物体のもつエネルギーと高さや質量の関係

物体のもつエネルギーの大きさが、基準面からの高さや物体の質量とどのように関係しているかを調べるのが目的です。また、物体のもつエネルギーの大きさは、落下した物体が基準面に置いた、くいを動かす仕事の量で、はかることができることを理解させます。

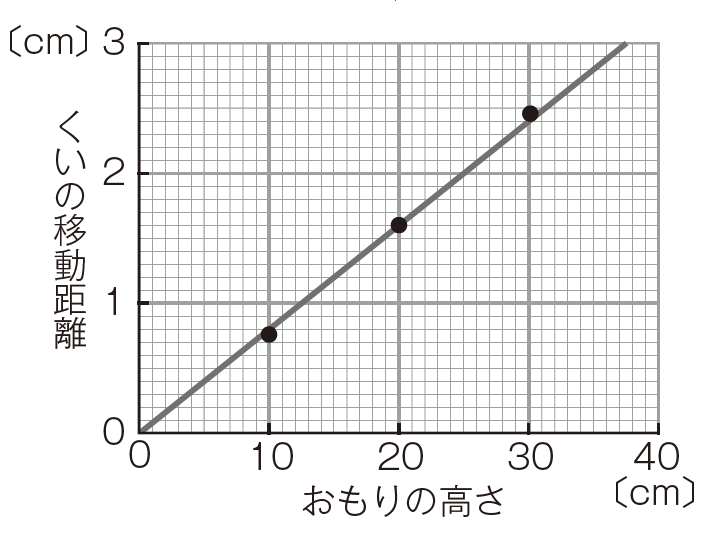

物体のもつエネルギーとその高さとの関係を調べる実験では、基準面とそこからのおもりの高さを決め、その高さから同じおもりを3回落下させます。そして、くいの移動距離をはかって平均値を求め、基準面からの高さを変えて同様に測定します。実験前に何回か練習させて、操作に慣れさせておくとよいでしょう。

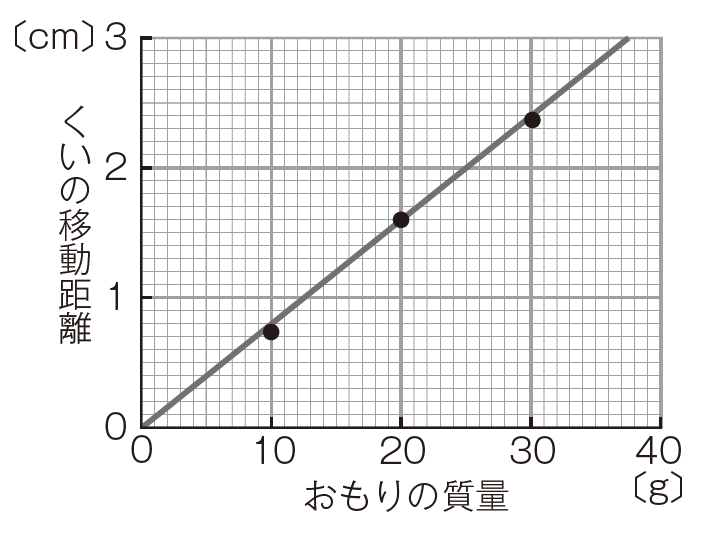

物体のもつエネルギーとその質量との関係を調べる実験では、基準面からの高さを同じにして、質量の違うおもりを3回ずつ落下させて、くいの移動距離の平均を算出します。おもりの質量は、10g、20g、30gの3種類です。

おもりの高さとくいの移動距離、おもりの質量とくいの移動距離の関係をグラフで表し、その関係を生徒に考察させます。結果の一例を次に示します。

おもりの高さとくいの移動距離の関係(おもりの重さ:20g)

おもりの質量とくいの移動距離の関係(おもりの高さ:20cm)

<基準面からの高さ、おもりの質量、くいの移動距離について>

また、この装置でのおもりの落下距離は、正確には、基準面からのおもりの高さとくいの移動距離の和です。「おもりの質量とくいの移動距離の関係」は、直線をひいていますが、くいの移動距離はおもりの質量に比例せず、グラフは直線にはなりません。しかし、このことを中学理科で扱うのは簡単ではありません。グラフのかき方で「測定点の並び方が直線と判断される場合は直線を引く」という指導をしています。ここではグラフから定量的な扱いはせず、「おもりの質量が大きいほど、くいの移動距離も大きくなる」といった定性的な扱いにとどめるのが望ましいでしょう。

[エネルギー]運動とエネルギー

3章 仕事とエネルギー(教科書p.205〜216)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。