授業のワンポイント

証明記述

■証明の記述

教科書p.132では,生徒が証明の内容と同時に記述のしかたにも注意を向けることができるように,標準解(ノート形式)を示しています。ただし,この段階では,すべての生徒に形式の整った完成度の高い証明の記述を求める必要はありません。

また,生徒が説明したり,記述で伝えたりする際に,つねにその根拠を大切にする姿勢が育まれるように,証明の流れの中で,なぜ辺や角が等しいのかなどの根拠を1つ1つ述べています。生徒が十分に理解できていれば,毎回記述する必要はなく,省略してもよい部分を設けるなど,実態に応じて柔軟に対応するとよいでしょう。

教科書p.132以降の証明の記述では,下記のようにどちらの記述も正しいことを必要に応じて指導していきましょう。

・角の大きさは等しい⇔角は等しい

・辺の長さは等しい⇔辺は等しい

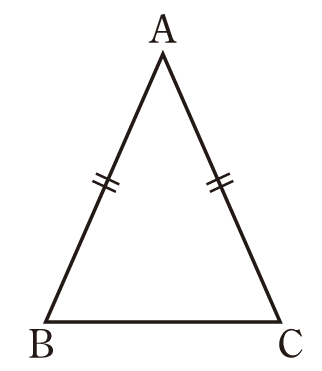

p.132 AB=ACであるどんな三角形でも,2つの角の大きさが等しくなることの証明

■証明の記述に「それぞれ」を使う場合

教科書の表記で,合同の根拠を書く際に,「〜が等しいので」「〜がそれぞれ等しいので」と「それぞれ」を書いている場合と書いていない場合があります。「それぞれ」を入れるか入れないかについて,この教科書では以下のように考えています。

教科書p.110の合同な図形の性質では,下記のように「それぞれ」をつけてまとめています。これは,対応する線分や角の組が2組以上あることを強調するためです。

・合同な図形では,対応する線分の長さは,それぞれ等しい。

・合同な図形では,対応する角の大きさは,それぞれ等しい。

教科書p.112の三角形の合同条件や,教科書p.142の直角三角形の合同条件の記述でも,「それぞれ」をつけてまとめています。これは,合同な図形の性質と同様に,辺や角が等しい組が複数あるためです。

一方,教科書p.132の二等辺三角形の2つの底角は等しいことなどの証明の中では,「それぞれ」を入れていません。これは,△ABD=△ACDから,∠B=∠Cという1組の相当関係を導いているためです。

実際の学習指導においては,「それぞれ」を入れるか入れないかに焦点化するのではなく,柔軟な対応が必要となります。図形の性質を,三角形の合同条件や合同な図形の性質を使って導き,その数学的な推論を誤解のないように表現できることが重要です。

[5章]図形の性質と証明

1節 三角形

(教科書p.131〜143)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。