授業のワンポイント

星の1日の動き

■星の1日の動き

透明半球に各方位の星の動きを記録した紙をはり,全天の星の動きの記録として整理できるようにすることが目的です。また,各方位の星の動きの記録から,星の動きが北極星付近を中心とした回転運動であることを推察させます。

星を撮影する場所としては,丘の上や屋上など見晴らしのよい場所が望ましいです。月明かりの明るいときには明るい星しか見えなくなるので,月明かりのない日を調べて観測する日を設定しましょう。生徒の観測には保護者の同意と保護者か教師の同伴が必要となりますが,事前の指導で,必ずグループで行動することなどを強調しておきます。さらに,目の届かないところにトイレがある場合は,保護者か教師が同伴するようにしたり,明るいうちに障害物の確認をおこなったりして,防犯・事故防止にも注意をはらいましょう。

撮影時には,各方位とも同じ水平の範囲(角度)の地上風景を入れさせ,撮影した方位と日時も記録をさせておきましょう。ズームつきのカメラであれば,広角にしておきます。

撮影した写真を確認した後その場所を一旦離れる場合には,三脚などでカメラが固定されていることを確認し,2回目以降も同じ設定で撮影できるようにします。

写真撮影後,目立つ星を数個選んで記録用紙に記入し,これを透明半球の内側に貼りつけます。この結果から,先述した内容を生徒に考察させましょう。

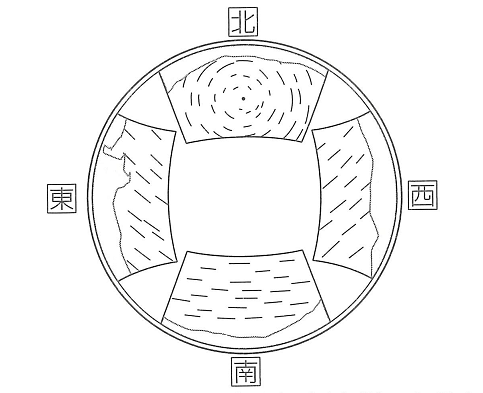

スケッチを貼りつけた透明半球(内側から見た図)

■星座早見を使ってオリオン座の動きを確認する実習

同じ時刻のオリオン座が日ごとに西へ移動することを,星座早見で確認します。星座早見は小学校4年で使い方を学習しているので,生徒の学習体験を確認してから実験に臨みましょう。

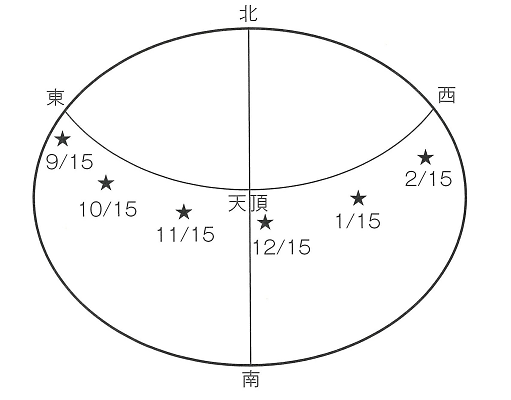

時刻の目盛り(内側)の0時を,月日の目盛り(外側)の9月15日に合わせます。続いて月日の目盛りを10〜3月まで回し,毎月15日0時のときのオリオン座の位置を確認します。最後に月日の目盛りを6月まで回し,オリオン座が見えるか確認します。位置を確認するには,記録用紙に記入させるとよいでしょう。その際,恒星を1つ選んで記入するのもよいでしょう。リゲルに注目すると次の図のようになります。

リゲルの見え方

■季節ごとに見える星座を確かめる実験

地球の公転により季節ごとに見える星座が変わることを,モデル実験で把握させることがねらいです。

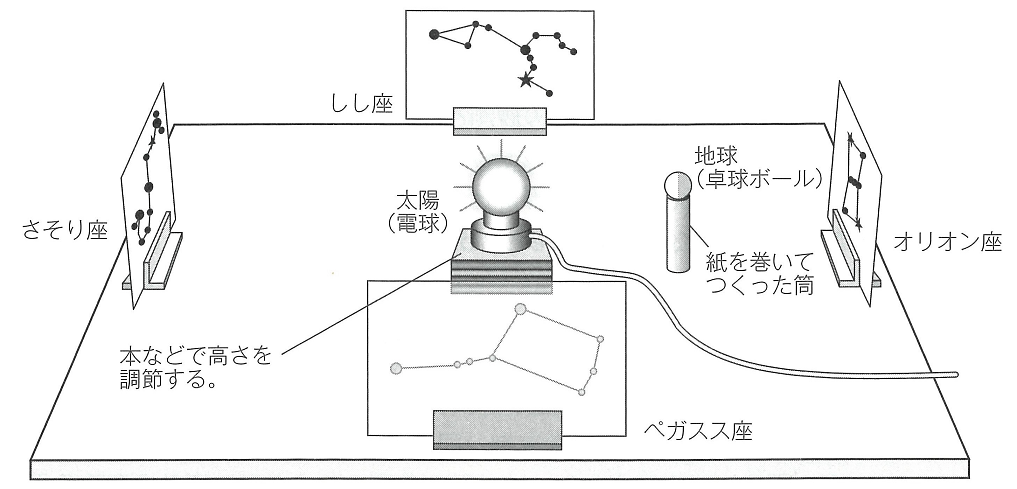

まず太陽に見立てた電球を中心に設置し,四季の星座の絵を電球から同じ距離におきます。そして地球に見立てた卓球ボールを設置し,各季節について,太陽がどの星座の方向にあるかを調べます。最後に,各季節について,地球から見て太陽と反対の方向にある星座を調べ,これがその季節に見られる星座だということを説明します。

この実験では,星座と太陽の位置関係を把握できればよいので,特に明るい電球を用いる必要はなく,オレンジ色の卓球ボールなどで代用してもよいでしょう。

実験の様子

[地球]宇宙を観る

2章 太陽と恒星の動き(教科書p.71〜82)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。