授業のワンポイント

空気の体積変化と雲のでき方

■ビーカー内の空気中に霧を発生させる実験

雲のでき方の学習に先立って,霧を発生させる実験を行ないます。この実験を通して,空気中に霧(小さな水滴)が発生しやすいのはどのようなときか,明らかにします。

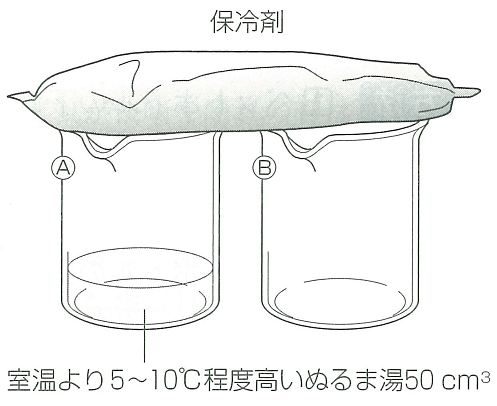

まず,内側をぬるま湯でぬらしたビーカーA・Bを用意し,ビーカーAにだけぬるま湯(ビーカーの容量の4分の1程度の量)を入れます。そしてそれぞれのビーカーの中に線香のけむりを少量入れ,その上を十分に冷やした保冷剤でおおい,ビーカー内のようすを観察します。

のちにビーカー内に白いくもりが発生するので,黒い紙をしいたり,背景にしたりすると観察しやすいでしょう。そして,どちらのビーカーの方がよくくもったのか,またそれはなぜか,生徒に考察させましょう。

ビーカーのサイズは,上部を保冷剤で覆うことができれば,どんなサイズでもかまいません。また,実験前にビーカーの内面がくもらないよう、あらかじめぬるま湯につけておきましょう。眼鏡のくもり止めや台所用合成洗剤を塗布しておくのも効果的です。

実験の様子

■気圧と体積の関係を調べる実験

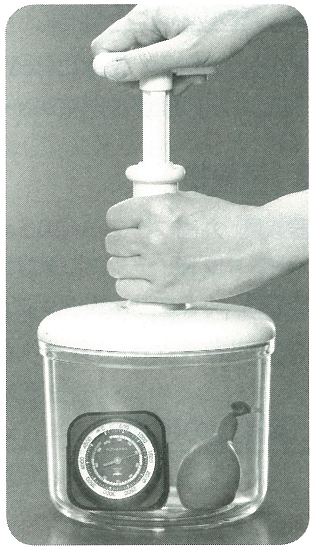

空気の体積変化と気圧変化との関係を学習しておきます。具体的には,ゴム風船の周囲の気圧を変化させ,ゴム風船の体積がどのように変化するか調べます。

次の図のように,簡易真空容器の中に高度計(気圧計)と少しふくらませたゴム風船を入れ,容器の中の空気を抜きます。そして,その際の気圧の変化とゴム風船の体積の変化を観察します。

ゴム風船を入れる前に,簡易真空容器内の空気を抜いていくと,気圧が低くなることを高度計で確認します。そして,簡易真空容器内は標高の高い所を再現していることを説明しておくとよいでしょう。

また,減圧しすぎて,高度計の測定限界値をこえないよう注意しましょう。

そして,観察結果から,空気のかたまりの体積は,周囲の気圧によってどのように変化するか,生徒に考察させます。

実験の様子

■空気の体積変化と雲のでき方

空気の膨張・収縮に伴う温度変化の関係を調べ,上昇する空気のかたまりが冷却されるしくみと関連づけて,雲がどのようにして発生するのか考察させることが目的です。

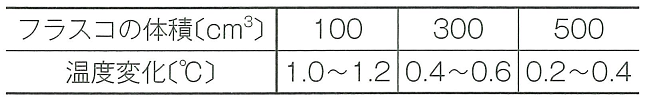

まず,丸底フラスコの中にぬるま湯と少量の線香のけむりを入れます。プラスチック製の大型注射器を,デジタル温度計とともにゴム栓付きガラス管に装着し,これを先ほどの丸底フラスコに取り付けます。

大型注射器のピストンを引いたり,押したりを何度か繰り返し,白いくもりの有無と温度変化に着目させます。また,白いくもりが見えにくい場合は,部屋を暗くして懐中電灯などで照らしながら観察すると,変化が良く見えることがあります。

空気の膨張・収縮に伴う温度変化の関係を調べ,上昇する空気のかたまりが冷却されるしくみと関連づけて,雲がどのようにして発生するのか考察させることが目的です。

まず,丸底フラスコの中にぬるま湯と少量の線香のけむりを入れます。プラスチック製の大型注射器を,デジタル温度計とともにゴム栓付きガラス管に装着し,これを先ほどの丸底フラスコに取り付けます。

大型注射器のピストンを引いたり,押したりを何度か繰り返し,白いくもりの有無と温度変化に着目させます。また,白いくもりが見えにくい場合は,部屋を暗くして懐中電灯などで照らしながら観察すると,変化が良く見えることがあります。

実験結果の一例

[地球]地球の大気と天気の変化

2章 大気中の水の変化(教科書p.81〜90)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。