授業のワンポイント

遺伝のモデル実験

■メンデルの法則

探Q実習1「遺伝のモデル実験」に取り組む前に、メンデルの遺伝の実験内容と、実験結果の顕性形質と潜性形質の現れ方について理解させましょう。

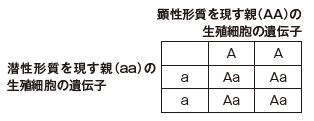

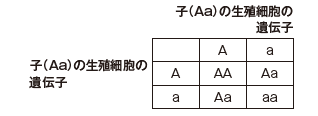

教科書p.21、22の図24、25をもとに、遺伝子の記号を用いて、親から子、子から孫への遺伝子の伝わり方を減数分裂と関連づけて説明します。以下の表を用いるとわかりやすく生徒に説明することが出来ます。

親から子への遺伝子の伝わり方。

子から孫への遺伝子の伝わり方

孫の遺伝子の組み合わせは、AA、Aa、aaの3通りであり、その割合は1:2:1であることがわかります。AAとAaはAの遺伝子の形質を、aaはaの形質を表すので、孫に現れる顕性形質と潜性形質の割合は、(1+2):1=3:1となります。

■遺伝のモデル実験

この実習は、メンデルの遺伝の実験の結果をどのようにモデル化すれば遺伝のしくみを説明できるかを生徒に自由に考えさせ、遺伝の規則性について理解を深めることがねらいです。実際に手を動かして遺伝のモデル実験を行うより、視覚的に遺伝の規則性を理解させることを目標としています。

設定した顕性性質・潜性性質は何か、また、遺伝子・染色体・形質などを何にあてはめてモデル化しているのか、生徒にしっかりと定義させる必要があります。

実習の結果を班ごとに発表させ、それぞれの班の計画内容や工夫を共有できるようにするとよいでしょう。発表を通して見直しや振り返り、修正を重ねることが深い研究活動につながり、いろいろな発見や気づき、新たな疑問や課題につながります。

生徒によっては、Scratchなどのビジュアルプログラミング言語を小学校の学習で使った経験があるため、授業にとり入れてもよいでしょう。プログラミング言語を利用することで、複雑な遺伝の概念を視覚的に理解しやすくするシミュレーションソフトを開発することもできます。

【生徒のつまずき】

計画を立てるのが難しい生徒が多い場合は、教科書p.24「探Q実習1の例」を参考にするとよいでしょう。

[生命]生命の連続性

2章 遺伝の規則性と遺伝子(教科書p.17〜27)

アンケート

よろしければ記事についてのご意見をお聞かせください。

Q1またはQ3のいずれか一方はご入力ください。